産業技術総合研究所(産総研)は7月18日、ルテニウム(Ru)金属錯体の水素結合により形成された自己組織化多層膜が長距離電子移動能を持つことを実験から発見し、新しい電子移動機構「飛び石モデル(Stepping Stone-Model)」を提案すると発表した。今後、エレクトロニクス素子の創製や有機太陽電池への応用が期待される。

同成果は、ナノシステム研究部門 ナノ構造アクティブデバイスグループ 石田敬雄 研究グループ長、浅井美博 副研究部門長、エレクトロニクス材料シミュレーショングループ 中村恒夫 研究員らよるもの。中央大学(中大) 理工学部応用化学科 芳賀正明 教授らと共同で行われた。 本研究開発は、主に文部科学省科学研究費補助金新学術領域「分子ナノシステムの創発化学」「分子超構造体の化学と化学素子の創製」および「コンピューティクスによる物質デザイン:複合相関と非平衡ダイナミクス」の支援により行われた。なお、研究成果の詳細は、「ACS Nano」に掲載された。

共役構造を持つ有機高分子からなる導電性高分子などが、エレクトロニクス材料として用いられている。これをさらに進め、1個の有機分子をエレクトロニクス材料として利用しようとする分子エレクトロニクスが盛んに研究されている。例えば、単一分子を孤立したメモリセルとして利用し、集積化できれば、安価で極めて高密度な大容量のメモリ素子(分子メモリ)ができると期待されている。しかし、有機分子自体の電気伝導性や、分子膜中での電子移動能が低いことが、実用化に向けた大きな壁となっていた。また、より高い光電変換効率の有機太陽電池を実現するためにも、電気伝導性や電子移動能のより高い分子の開発や、その理論モデルの構築が求められていた。

産総研では、分子エレクトロニクスにおいて、その材料である有機分子の自己組織化膜に関する基礎研究や、導電性計測法に関する実験研究、理論研究・計算科学研究に長年取り組んできた。中でも、ルテニウムを中心金属とした金属錯体分子膜では、産総研と中大の共同研究によって基板表面への自己組織化法の開発や評価に7年程取り組んでおり、熱的にも光照射にも安定なルテニウム錯体に着目して、シリコン基板上へのルテニウム錯体による多層膜の自己組織化の研究を行ってきた。今回、このルテニウム錯体が水素結合によって多層膜を自発的に形成することを見出し、この錯体多層膜に長距離電子移動能があることを見出した。

|

|

|

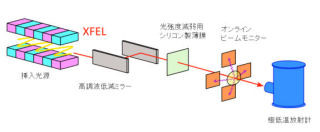

図1 ルテニウム錯体の自己組織化多層膜における飛び石モデルによる長距離電子移動。金属原子が共役構造やホスホン酸基のような絶縁層の間に飛び石状に適切な間隔で存在することで、電子の通り道が電極のフェルミレベルに非常に近い領域に形成され、スムーズな長距離電子移動が実現すると考えられる(図上部はフェルミレベル。赤:金属原子、青:共役構造、黄:電極) |

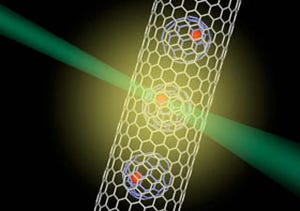

ホスホン酸基を持つ多脚型ルテニウム金属錯体分子(図2a)では、分子間のホスホン酸基同士に水素結合が生じやすい。今回、環境のpHを3に下げると、水素結合によって1ステップでこの金属錯体の多層膜(図2b)が形成されることを見出した。この多層膜は厚さ方向に積み上がっていることを様々な手法で確認した。

このルテニウム錯体多層膜が持つ電子移動能を見積もるため、導電性高分子と透明導電膜(ITO)の基板でルテニウム錯体多層膜を挟んだサンドイッチ型セル構造(図3a)を作製し、ルテニウム錯体多層膜中を流れる電流と膜厚との関係を調べた。これまでの共役構造のみからなる有機分子膜では、電極のフェルミレベルと、有機分子膜の伝導帯を形成する分子のエネルギーレベルとの差が大きく、膜厚が厚くなると分子膜内を流れる電流量が激減することが判明している。例えば、金属を含まない共役分子からなる自己組織化膜では、分子膜が1nm厚くなると、膜中を流れる電流が1/500~1/1000程度に小さくなる。これに対し、今回開発したルテニウム錯体の多層膜は、膜厚が10nmを超える5層膜でも単層膜(膜厚:2nm程度)の1/3程度の電流が観察され(図3b)、ルテニウム錯体多層膜では従来の共役分子膜よりもはるかに長距離の電子移動が実現していることがわかった。

|

|

|

図3 (a)導電性計測用のサンドイッチ型セルの模式図、(b)電流値の対数の膜厚依存性。従来の共役分子膜(青線)では電流が大きく減衰するのに比べ、ルテニウム錯体多層膜(赤線)では膜が10nmの厚さになっても電流値はそれほど減少しない |

このような、金属錯体多層膜の長距離電子移動能は、共役分子系で提唱されている、共役分子のエネルギーレベルと電極のフェルミレベルの差に由来するトンネル機構では説明できない。そこで、第一原理計算の結果を踏まえ、金属錯体多層膜のモデルとして炭素を主体とする共役構造部分と金属原子部分の電子状態を一つ一つ飛び石状に分けた「飛び石モデル」(図4a)を提唱した。分子膜内を透過する電子の透過確率と分子膜の厚さの関係をタイトバインディング法で計算した結果、「飛び石モデル」では膜厚が10nm以上まで厚くなっても電子の透過確率はほとんど減少しないことが確認された。ちなみに、従来の共役構造からなる有機分子(図4b)では今回の理論計算でも電子の透過確率は膜が厚くなるに従い大きく減衰する。電子の透過確率は、膜中を流れる電流と対応するため、今回用いたルテニウム錯体多層膜が、長距離電子移動能を持つことについて理論計算からも支持された。

「飛び石モデル」では、金属原子が共役構造やホスホン酸基のような絶縁層の間に適切な間隔で存在することで、電子の通り道が、分子内・分子間に非局所的に広がって、電極のフェルミレベルに非常に近い領域に形成された結果、電子が飛び石のように分子の長手方向にスムーズに移動できると考えられる。このことは、第一原理計算によっても三層膜までの範囲で確かめられている。一方、従来の共役構造からなる有機分子系ではエネルギーレベルと電極のフェルミレベルの差が大きいために、電子が電極間を移動しにくく、このような長距離のスムーズな電子移動は望めない。これらの結果は、金属錯体分子の自己組織化多層膜が、分子エレクトロニクス素子の材料として有望であることを示している。

今後は、理論と実験を連携させながら、今回開発したルテニウム錯体多層膜を有機太陽電池やその他の電子デバイスへの応用展開を幅広く行っていく。また、より電子移動能や伝導性の高い有機系分子を錯体に限らず探索していくとコメントしている。