東京大学は、ナノサイズの回転モータ分子と1分子操作技術を組み合わせることで、DNAを回転分子モータの微小な回転軸に巻きつけ、これによりDNAを直径8.5~20nmのループ状に「きつく」曲げるのに必要な力を直接計測することに成功し、その結果、DNA-タンパク質複合体の理論モデルにエネルギーの観点から制限を加えることが可能となったと発表した。

成果は、東大大学院 工学系研究科の野地博行教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、7月7日付けで「Nucleic Acids Research」オンライン版に掲載された。

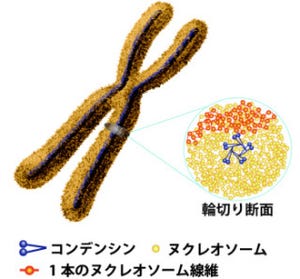

DNAは生命の遺伝情報が刻まれたヒモ状の高分子だ。ヒトの染色体DNAは引き延ばすと全長2mに達するが、細胞ではコンパクトに折りたたまれて直径10μmの核の中に納まっている。これは、直径1cmの球の中に長さ2kmの紐が詰め込まれているのと等しい。

DNAはきつく(曲率半径数~10数nm)折り曲げられることで遺伝子としての機能が抑制され、折りたたまれたDNAの一部がほどけることで、機能を発揮すると考えられている。いい換えると、DNAをきつく折り曲げるためにエネルギーや力を費やすことで遺伝子の発現スイッチが制御されているというわけだ。

つまり、こうした制御を定量的に理解するには、DNAをきつく折り曲げるのに必要な力やエネルギーを直接定量的に測定することが重要である。しかしながら、これを達成する方法はなかった。

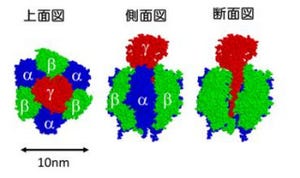

今回の研究で野地教授らは、タンパク質でできたナノスケールの回転モータである「F1-ATPase」と1分子操作技術を組み合わせることで、DNAを巻き取ることができる「分子リール」を開発。

具体的には、DNAの一端を磁性ビーズに結合させたF1モータの回転軸に結合し、逆の一端を「光ピンセット」で捕捉したプラスティックビーズに結合させた(画像1)。

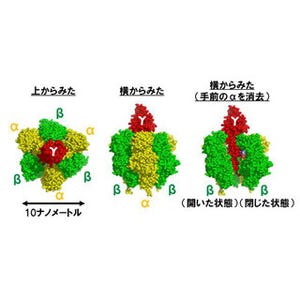

そして、回転する磁場(磁気ピンセット)で回転軸を回転させることで、DNAを回転軸に巻きつけることに成功したというわけだ。結果として、DNAをきつく曲げるために必要な力を測定し、力と巻きつけたDNAの直径(曲率半径)との関係を定量的に調べることにも成功したのである(画像2)。

今回の結果の意義は、DNAの曲げに必要な具体的な力とエネルギーを明らかにしたことにある(画像3・4)。その結果、一部のDNA-タンパク質複合体モデルは、エネルギー的観点から再考が必要であることが示された形だ。よって、今回の研究は、遺伝子スイッチングに関するエネルギー論の実験的・理論的な基礎の一部を確立したといえよう。

またDNAは、分子ナノテクノロジーの分野では自己組織化するナノ構造物の代表的な分子材料でもある。今回の実験結果は、このようなDNAを用いたナノ構造設計学の基礎をなす知見にもなるとした。

ちなみにDNAの配列と曲げやすさには相関があり、遺伝子スイッチングに関係するとの説がある。野地教授らは今後、今回開発されたシステムを応用して、DNAの配列と曲げやすさの関係を検証する予定だ。

また遺伝子のスイッチのオン/オフをになうDNA結合タンパク質子は特定の曲率半径を持つDNAに結合しやすいといわれている。今回の計測システムと、DNA結合タンパク質1分子イメージング技術を併用すれば、この点も直接計測することが可能だ。このような実験を通して遺伝子スイッチングのメカニズムをより深く理解できると期待していると、野地教授らはコメントしている。