産業技術総合研究所(産総研)は6月26日、実際の環境のように制御した大気圧雰囲気中の「機能性薄膜」の原子・分子レベルの欠陥や空孔、細孔などのすき間を陽電子・ポジトロニウムの寿命法で評価する「環境制御陽電子プローブマイクロアナライザ」を開発したと発表した。

成果は、産総研 計測フロンティア研究部門 極微欠陥評価研究グループの大島永康主任研究員、同計測標準研究部門 ナノ材料計測科 ナノ構造化材料評価研究室の伊藤賢志研究室長らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間7月3日付けで米科学誌「Applied Physics Letters」に掲載の予定。

材料の機械的強度、電気的絶縁性、分子透過性などのさまざまな特性は、材料を形作る元素の組み合わせだけでなく、原子・分子のすき間、すなわち原子・分子スケールの空間(ナノ空間)構造にも左右される。

またナノテクノロジー分野では、各種素材の表面処理や薄膜形成などによって、目的とする特性を付与して機能性材料とすることが多く、これら材料の研究開発には表面近くの状態を精密に解析することが重要だ。

物質中の陽電子・「ポジトロニウム」(電子・陽電子の組み合わせによる1種の原子)の寿命はナノ空間の大きさと相関するので、寿命を測定することで、欠陥や空孔、細孔といったすき間の大きさを評価できる。

この原理に基づき、表面や薄膜の評価に適した低速の陽電子ビームを用いる陽電子・ポジトロニウム寿命測定装置が開発されているが、一般的に陽電子ビームは高真空チャンバー内で生成されるため、大気圧雰囲気下の材料を直接評価することはできていなかった。

これまで、各国の研究機関で陽電子ビームを大気中に取り出す技術の開発が試みられてきたが、陽電子を表面近くや薄膜中の適切な深さに留めるために必要な陽電子の低速化ができなかったのである。それゆえ、実際の環境で薄膜材料を評価できるように低速の陽電子ビームを大気中に取り出し、寿命測定する技術が求められていた。

産総研は、電子線形加速器による高強度の陽電子ビームの発生方法、陽電子やポジトロニウムの寿命を高精度で計測するシステムの研究開発を行っている。高効率の集束技術により、細く高強度の短パルス陽電子集束ビームを発生させ、数十μm程度の微小領域の陽電子・ポジトロニウム寿命測定や表面近くのナノ空間分布イメージング技術を開発した。

今回、実用環境下の材料を解析するため、集束した陽電子ビームを大気中に任意の速度で取り出す技術や、試料測定部の湿度制御技術などを開発して、陽電子・ポジトロニウム寿命測定システムの開発を目指したのである。

画像1が、今回開発された環境制御陽電子プローブマイクロアナライザの全体概略図だ。電子線形加速器からの電子を陽電子生成部に照射し、生成した陽電子を集束用レンズ・陽電子減速部・パルス化部によって短パルス集束ビーム化し、真空窓を通して大気圧環境下に取り出すというものだ。カギとなったのは、薄膜試料を解析するのに適した低速の陽電子を大気圧下に効率的に取り出す技術の開発だった。

一度に生成できる陽電子の数は非常に少ないため、電子顕微鏡で用いる電子ビームのように開口絞りで切り取り成形することができず、これまでの技術では比較的サイズの大きいビームを利用していたのである。

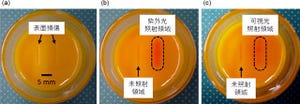

このため、大気中に取り出すための真空窓は大面積となり強度を保つため厚い材料が用いられていた。しかし、厚い真空窓を透過させるために陽電子の速度を上げなくてはならず、薄膜試料では高速の陽電子ビームが突き抜けてしまって、試料中での寿命を測定できなかった(画像2)。

そこで、低速の陽電子ビームを大気中に取り出すために、真空窓を薄く小さくし、同時に陽電子の個数をできるだけ減らさずに、小さな真空窓を透過できる集束ビームを生成するという技術が開発された。

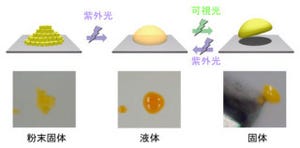

さらに、(1)集束陽電子ビームの短パルス化、(2)陽電子打ち込み位置の精密制御、(3)実用環境での高信頼性寿命測定といった要素技術を統合・最適化して、陽電子・ポジトロニウム寿命測定システムを実現したのである(画像3)。

このシステムでは、電子線形加速器で直径10mm程度の陽電子ビームを発生させた後、集束用レンズ・陽電子減速部・パルス化部によって、直径100μm程度に集束し短パルス化する。この短パルス集束ビームの軌道を制御して、面積が0.3mm2の窒化シリコン製真空窓に打ち込んで大気中に取り出す。

真空窓の厚さは30nmと薄いので、薄膜の評価に適した低速の陽電子ビームでも透過可能だ。陽電子寿命測定では、陽電子をパルス化したタイミングをスタート時間とし、陽電子・ポジトロニウムが消滅時に発生する消滅ガンマ線を検出した時間との時間差から陽電子・ポジトロニウムの寿命を決定する。

試料設置容器には、さまざまなガスを導入することでき、実用環境を模擬することが可能だ(画像4)。ここに薄膜を設置し、薄膜中で陽電子やポジトロニウムが消滅するまでの時間を計測することで原子・分子レベルのすき間のサイズがわかり、実用環境における薄膜のナノ空間構造を評価できるのである。

今回開発されたシステムを用いた、高分子「ポリビニルアルコール(PVA)」の薄膜中の分子間のすき間の湿度依存性を評価した例。PVA薄膜は、すでにディスプレイなどのガスバリア層や分子分離膜の機能層の基本素材として広く用いられているが、薄膜部材化した状態でのナノ空間構造の評価が求められている。

シリコン基板上にスピンキャスト法で作成した約40nm厚のPVA薄膜を、陽電子ビームを取り出す真空窓に近接させ設置し、陽電子の打ち込み深さを薄膜試料の厚み程度に調節した形だ。

そして試料設置容器に導入する窒素の相対湿度を0%から90%の間で変化させながら、陽電子・ポジトロニウムの寿命を測定。ポジトロニウム寿命と寿命から計算した半径の湿度依存性を示したのが画像5だ。

PVA薄膜中の分子間のすき間の半径は、低湿度環境では少量の水分子を吸収することによって乾燥状態の0.2nm程度から、0.1nmまで、一旦小さくなる。さらに湿度が高くなると水分子の吸収量が増し、0.3nmまで大きくなった。このように、PVA薄膜中の分子間のすき間が湿度に依存して変化することを非破壊的に定量評価することができたのである。

研究グループは、今回開発された技術を、海水淡水化用分離膜、ディスプレイ用保護膜といった積層材料の環境応答性解析に活用することによって、環境、ナノテクノロジー、製造技術などの分野におけるさまざまな機能性部材の信頼性評価技術の向上が期待されるとコメントしている。