東京大学は6月25日、大阪大学(阪大)との共同研究で、細菌を1細胞ずつ隔離してその「薬剤排出活性」を1細胞ごとに高感度で迅速に検出する手法を開発したと発表した。

成果は、東大大学院 工学系研究科 応用化学専攻の飯野亮太講師、同野地博行教授、阪大 産業科学研究所の西野邦彦准教授、同松本佳巳客員教授、同山口明人教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、6月13日付けで「Lab on a Chip」オンライン版に掲載された。

多剤耐性緑膿菌や多剤耐性結核菌など、抗生物質が効かない多剤耐性菌による感染症が医療現場で問題となっている。

細菌が薬剤耐性を獲得する手段は複数あり、おおまかに以下の4つに分類される。(1)細胞膜の透過性低下による抗生物質に対するバリア能の増大、(2)不活化酵素の産生による抗生物質の不活性化、(3)抗生物質の作用部位の変異、(4)薬剤排出タンパク質による細胞外への抗生物質の積極的な排出、である。

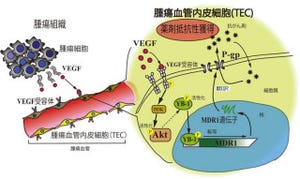

この内(4)の細胞外への積極的な排出は、細菌だけでなくヒトがん細胞の抗がん剤耐性の原因にもなっている重要な機構だ。しかし、これまで細菌の薬剤排出活性を直接評価する標準法がなかったのである。

従来は、薬剤存在下での細菌の増殖を検出するという手法で薬剤排出活性の評価が行われていたが、この手法では検出が間接的であるため、結果の正確性が損なわれる可能性があった。また、結果が得られるまでに時間がかかるという欠点も有していたのである。

今回開発された手法は、細菌を1細胞ずつ隔離してその薬剤排出活性を1細胞ごとに高感度で迅速に検出するというものだ。

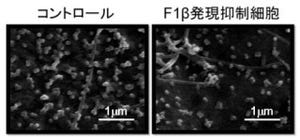

細菌を1細胞ごとに隔離するマイクロデバイスを作製し(画像1)、細菌として大腸菌を排出される基質としては細胞内に運ばれると分解されて蛍光を発する化合物を利用し、蛍光を顕微鏡で観察した。

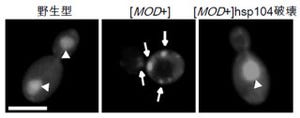

その結果、高い排出活性を持つ野生型大腸菌では基質が細胞内に入り込めないため蛍光は観察されなかったのである。一方、排出活性のない欠損株では基質が細胞内に入りやすく、15分程度で蛍光が観察され、蛍光を指標に排出活性を評価できることが明らかとなった(画像2)。

緑膿菌由来の薬剤排出タンパク質を発現させた欠損株では排出活性が回復し、特異的阻害剤を加えると排出活性が低下した。また、サルモネラ菌由来の薬剤排出タンパク質の遺伝子を導入して発現させると導入後3時間で排出活性が現れた。さらに、排出活性が回復した細菌1細胞をマイクロピペットで回収して導入した遺伝子を確認することにも成功した。

今回の研究で開発された薬剤排出活性評価法は迅速かつ簡便であり、多数の化合物ライブラリーから薬剤排出タンパク質の阻害剤を発見する上で有用である。また本手法は、薬剤排出活性を持つ細菌1細胞を回収して原因遺伝子を解析することが可能であり、薬剤排出を担う遺伝子の網羅的な解析に利用できるという。

今回の成果をさらに発展させることにより、多剤耐性菌による感染症の克服に貢献できると考えられると、研究グループはコメントしている。