科学技術振興機構(JST)と九州大学(九大)は6月21日、大脳皮質で視覚に直接関係のある視覚野の神経細胞の機能が、どの神経幹細胞から生まれたかによる影響を受けることをマウスの実験で発見したと発表した。

成果は九大 大学院医学研究院の大木研一教授らの研究グループによるもの。研究はJST課題達成型基礎研究の一環として行われた。研究の詳細な内容は、米国東部時間6月20日付けで米科学誌「Neuron」オンライン速報版に掲載。

より一般的な問題として、個々の神経細胞の機能はどのようにして決まっているのか、遺伝的に決まっているのか、それとも生後の神経の自発活動や、外界からの感覚入力などに依存して決まるのかについて、長らく議論が重ねられて来たが、胎児期の発生(脳の作られ方)が、神経細胞の機能にどう影響するかはまったくわかっていなかった。

大脳皮質の「視覚野」にある神経細胞は、眼の網膜からの入力を受け取って、物体を認識するのに必要な情報処理を担う。その中でも一次視覚野にある細胞は、物体の輪郭を検出して反応する仕組みを持つ。個々の細胞は特定の傾きの輪郭に反応し、これを「方位選択性」という。

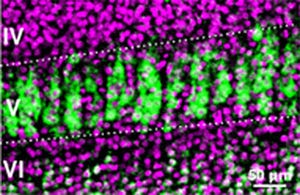

研究グループは今回、マウス、ラットなどのげっ歯類の視覚野には、ヒト、サル、ネコなど、高等哺乳類に見られる機能コラム(画像1c)が存在せず、異なった方位選択性を持つ細胞が、混ざり合って存在していることを見出した(画像1b)。

画像1は、2光子カルシウムイメージングと、それにより明らかにされた、げっ歯類と高等哺乳類での視覚野の神経細胞の方位選択性の分布の違いを表したもの。

(a)は、2光子カルシウムイメージングによる機能マッピング。神経細胞が活動すると、細胞外から細胞内にカルシウムが流入して、細胞内のカルシウム濃度が上がる。これを2光子顕微鏡で観察することにより、何千もの脳内の神経細胞の活動を同時に計測することが可能だ。

この時、同時にマウスの眼に視覚刺激を与えると、どのような視覚刺激を与えた時に、それぞれの神経細胞が反応するか、細胞の方位選択性を調べることができる。

(b)は、げっ歯類の視覚野の神経細胞の方位選択性の分布。異なる色は異なる方位選択性を表している。異なった方位選択性を持つ細胞が、混ざり合って存在している形だ。

(c)は、高等哺乳類の視覚野の神経細胞の方位選択性の分布。ヒト、サル、ネコなど、高等哺乳類の一次視覚野には、同じ機能(例えば同じ方位選択性)の細胞が集まって存在する。

しかしながら、このような異なった機能を持つ細胞が混ざり合って存在する構造が、どのようにして作られるのかということについては、まったくわかっていなかったのである。

胎児期に大脳皮質が作られる時、「脳室帯」にある神経幹細胞が、分裂して神経細胞を多数(約600個といわれている)生み出す。神経幹細胞は、「放射状グリア細胞」とも呼ばれていて、大脳皮質の表面に向けて長い突起を伸ばしている。

その突起を伝って、神経細胞は大脳皮質の表面の方へ移動していく。この時、マウスなどのげっ歯類の大脳皮質では、突起を伝ってまっすぐ移動するだけでなく、隣の放射状グリア細胞の突起へと移動することがある(画像2a)。

これによって、1つの神経幹細胞の子孫は、放射状グリアの突起に沿って一列に並ぶのではなく、数列にわたって、ばらばらに分布するというわけだ。従って、ほかの神経幹細胞から分化した神経細胞と混ざり合うことになる(画像2b)。

そこで研究グループは今回、異なる機能の細胞が混ざり合っていること(画像1b)と、異なる神経幹細胞から生み出された神経細胞が混ざり合って分布していること(画像2b)には、何らかの関係があるのではないかと考えた。

最近の研究により、同じ神経幹細胞の子孫同士は、生後の大脳皮質で、選択的に結合している確率が高いこと(画像2c)が報告されている。このことから1つの神経幹細胞から分化した子孫同士は、この選択的な結合によって、生後に似た方位選択性を獲得するのではないかと仮説を立てた(画像2d)。

もし、この仮説が正しければ、異なる機能の細胞が混ざり合っている構造は、異なる神経幹細胞の子孫が混ざり合っていることになる。

画像2は、神経幹細胞から生み出される神経細胞の分布と、今回の研究で検証した仮説を模式化したもの。

(a)は、1つの神経幹細胞の子孫の分布を表したものだ。前述したように、1つの神経幹細胞の子孫は、放射状グリアの突起に沿って一列に並ぶのではなく、数列にわたって、ばらばらに分布する。(b)は、複数の神経幹細胞の子孫の分布。異なる神経幹細胞から分化した神経細胞は混ざり合って分布する。

(c)は、同じ神経幹細胞の子孫同士の結合を表したもの。同じ神経幹細胞の子孫同士は、生後の大脳皮質で、選択的に結合している確率が高い。(d)は、図1bと同じもので、げっ歯類の視覚野の神経細胞の方位選択性の分布。神経細胞が色つきの丸で表されており、異なる色が異なる方位選択性を表している。

このように、げっ歯類の視覚野には機能コラムが存在せず、異なった方位選択性を持つ細胞が混ざり合って存在している構造だ。このような構造が、どのようにして作られるのかということについては、まったくわかっていなかった。

そこで、異なった方位選択性を持つ細胞が混ざり合って存在する構造の形成に、胎児期の脳の作られ方が関与しているかが調べられたのである。

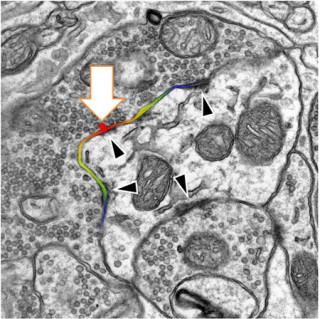

同じ神経幹細胞から生み出された細胞を同定するために、遺伝子組み換えマウスが用いられた。この遺伝子組み換えマウスは、共同研究者のカルロス・ロイス博士らにより開発されたもので、ごく少数の神経幹細胞でのみ遺伝子組み換えが起こり、その子孫の神経細胞がすべて蛍光タンパク質で標識される(画像3a、b)。

この遺伝子組み換えマウスと2光子顕微鏡を用いて、生きたままのマウスの脳で、蛍光タンパク質で標識された同じ神経幹細胞から生み出された神経細胞が観察された(画像3c)。

マウスの脳内にある個々の神経細胞の方位選択性を調べるために、研究グループが2005年に世界で初めて開発した、「2光子カルシウムイメージングによる機能マッピング」法が用いられた(画像1a)。

この方法を用いると、何千もの脳内の神経細胞の活動を同時に計測し、どのような視覚刺激を与えた時にそれぞれの神経細胞が反応するか、細胞の方位選択性を調べることができるのである。

画像3は遺伝子組み換えマウスを用いた、単一神経幹細胞由来の神経細胞群の標識に関する模式図や蛍光顕微鏡画像。

(a)は今回の遺伝子組み換えの内容。はごく少数の神経幹細胞でのみ「Cre」という組み換え酵素を胎児期の10-11日齢に発現する遺伝子組み換え動物と、Creによる組み換えが起こった細胞及びその子孫でのみ蛍光タンパク質を発現する遺伝子組み換え動物をかけ合わせることにより、少数の神経幹細胞の子孫の神経細胞をすべて蛍光たんぱくで標識する。

(b)は、組み換えが起こった動物の、生後すぐの頭部の蛍光写真。赤は蛍光タンパク質を発現している領域。(c)は、(d)の模式図。(d)は、単一幹細胞由来の神経細胞を生きたままのマウスの脳で、2光子顕微鏡を用いて観察したもの。赤は蛍光タンパク質を発現している神経細胞で、緑はほかの神経幹細胞に由来する神経細胞だ。

次に、前述した方法により、同じ神経幹細胞から生み出された神経細胞の活動を計測し、これらの細胞の方位選択性が似ているかどうかが検証された(画像4a、b)。その結果、同じ神経幹細胞から生み出された細胞の内、過半数の細胞が似た方位によく反応することが判明(画像4c、赤)。しかし残りの細胞は、別の方位に反応していた(画像4c、緑)。

さらに同じ神経幹細胞から生み出された細胞のペアと、そうでない細胞のペアを比べたところ、前者の方が後者より、方位選択性が似ていることがわかった。

画像4は、1つの神経幹細胞から生み出された神経細胞が、生後に似た方位選択性を獲得するかどうかの検証したもの。

(a)は2光子イメージングで、大脳皮質の深さ520μmまでにある神経細胞を観察した。赤く標識されているのが、1つの神経幹細胞から生み出された神経細胞で、この範囲内に142個観察された。

(b)の内の左側の列の緑の画像は、同一幹細胞由来の神経細胞(オレンジ色)の分布。右の列の黒い画像は神経細胞の方位選択性の分布。異なる色が異なる方位選択性を表している。上段の細胞1と下段の細胞3、4が、いずれも青色になっており、似た方位選択性を示したことがわかる。

(c)は、12方向6方位の視覚刺激を見せて、それに対する神経細胞の反応を2光子カルシウムイメージングで計測した結果のグラフ。上段の細胞1と下段の細胞3、4は、ほぼ同じ方位の刺激を見せた時に、一番よく反応した。一方、上段2の細胞は、異なる方位に反応。標識されたすべての細胞の反応を集計すると、過半数の細胞が似た方位によく反応していた。

今回の研究成果から、どの神経幹細胞から生まれたかによって、大脳皮質の神経細胞の方位選択性は影響を受けることが判明。さらに、同じ神経幹細胞から生み出された細胞の半分弱はほかの方位に反応したことから、どの神経幹細胞から生まれたかによって、個々の神経細胞の方位選択性が完全に決まってしまうのではなく、生後の発達過程、例えば神経活動に依存する過程を通して、最終的な方位選択性が決まるのではないかと考えられるとした。

今回の研究成果は、大脳の機能が胎児期の発生様式に少なくとも一部は依存していることを示した初めてのものであり、大脳の神経回路と機能がどのように形成されるのかを解明する上で、大きな前進となる基本的な知見であると考えられるという。

次の目標としては、同じ神経幹細胞から生み出された細胞が似た反応選択性を獲得するための分子メカニズムを解明することと、生後の発達過程がどのように最終的な反応選択性を決めているのかを解明することが重要と考えられるとした。

また今回の発見に対して大木教授らは、ヒトなどの高等哺乳類の大脳とマウスなどのげっ歯類の大脳の構造がなぜ違うのか、という進化論的な研究にも手掛かりを与えてくれるのではないかと考えているという。次の目標としては、ヒトを含む高等哺乳類では、なぜ機能コラムが存在するのかを、発生学的に解明することが重要になると考えられるともコメントした。