農業生物資源研究所(生物研)は6月6日、中国科学院(中科院)、北海道大学(北大)、佐賀大学、かずさDNA研究所(かずさ研)と共同で、ダイズの開花時期を20日程度も変化させる効果の大きな「E1遺伝子」を明らかにしたと発表した。

成果は、生物研 農業生物先端ゲノム研究センター ダイズゲノム育種研究ユニットの渡辺啓史研究員、中科院 東北地理農業生態研究所 ダイズ分子育種実験室の夏正俊教授、北大 大学院農学院 生物資源科学専攻の山田哲也講師、佐賀大 農学部応用生物科学科の穴井豊昭准教授、かずさ研 植物ゲノム研究部の佐藤修正室長らの国際共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、5月22日付けで「米科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America:PNAS)」に掲載された。

ダイズは油糧(ゆりょう)作物として、また良質な植物タンパク質源として、世界中で広く栽培されている重要な農作物の1つだ。ダイズは日の長さ(日長)が短くなることで開花が促進される短日植物だが、この日長に反応する性質はダイズ品種によって異なり、それぞれの品種が示す開花の時期は多様な変化に富んでいる。

この日長反応性のため、1つの品種が安定的に生産できる地域は限定され、各栽培地で高い収量を得るためには、地域ごとに最適な日長反応性を持つ品種が必要になるというわけだ。

これまでの研究から、ダイズの日長反応性は、複数の遺伝子の組み合わせによって大きく変化することが明らかになってきた。それらの遺伝子の内、開花時期を20日程度も変化させる効果の大きなE1遺伝子座については、1927年に報告がなされているが、80年以上経った現在までその原因遺伝子は明らかにされていなかった。

それは、E1遺伝子が染色体上の「動原体隣接領域」に位置しており、遺伝的な解析によってその原因遺伝子を明らかにすることが困難だったからでる。

しかし、この開花期への影響が大きい遺伝子の実体を明らかにできれば、ダイズの地域適応性や品種改良に重要な情報となる。そこで生物研を中心とする研究グループはダイズのE1遺伝子本体の解明に取り組むことにした次第だ。

E1座は第6染色体の動原体隣接領域にあり、遺伝的な組換えが抑制されている。そのため、「ポジショナルクローニング」による原因遺伝子の特定には多数の個体からなる「分離集団」を分析する必要があった。

そこで、種子の段階でDNAマーカーを用いた解析を可能にし、それぞれの種子の持つ遺伝子型を効率よく解析する手法が開発されたのである。計1万3761個体についての解析を行い、DNAマーカーの遺伝子型とその次代が示す開花時期から、E1遺伝子が存在する位置を1万7400塩基対の領域に絞り込むことに成功。

その領域には、遺伝子中の最終のRNA産物に含まれない配列である「イントロン」を持たない1つの遺伝子が存在していた。研究グループはこの遺伝子をE1遺伝子の本体であると考え、さらに詳細な解析を実施した。E1遺伝子はその構造から新規の「転写因子」と推定されたのである。

次に、さまざまなダイズ品種が持つE1遺伝子の配列を解析した結果、正常なE1遺伝子(正常型)を構成する174個のアミノ酸の1つに変化が生じた遺伝子「e1-as型」を持つダイズ品種では、開花が早くなることが判明した。

また、極早生のダイズ品種群からE1遺伝子中のDNAが1塩基欠けた遺伝子を持つ品種「e1-fs型」やE1遺伝子全体を持たない品種「e1-nl型」も見つかった。さらに、「EMS(Ethylmethanesulfonate:メタンスルフォン酸エチル)処理」により、人為的に突然変異を起こしたダイズの集団から、E1遺伝子のアミノ酸配列に変化の生じた3系統の変異体も見つかったのである。これらの系統の開花時期は、いずれも元の品種より早いことも確認された。

続いて、E1遺伝子が植物体のどの組織で発現しているのか調べて見ると、発芽後2週間の幼植物では、E1遺伝子は葉と子葉で特異的に発現していることが判明。

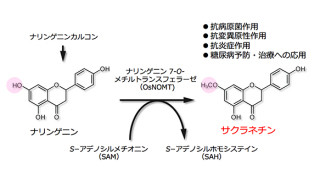

また、E1遺伝子が発現している光の条件は、昼の時間が長い長日条件であることがわかった。長日条件下におけるE1遺伝子の発現量の変化は、1日の中で2つのピークを持つが、植物の花を咲かせる上で重要な役割を果たすシロイヌナズナのものと同じ機能を持つと考えられるダイズの「フロリゲン遺伝子(FT遺伝子)」の発現は、ほぼ完全に抑制されていたのである(画像1)。

一方、夜の時間が長い短日条件では、E1遺伝子の発現はほぼ完全に抑制され、フロリゲン遺伝子は高い発現を示した(画像1)。またE1遺伝子の発現は、正常な「フィトクロームA遺伝子」を持つ場合に限られていることから、E1遺伝子の発現に光受容体が必要なことも確認されたのである。

さらに、北海道で栽培されている早生品種の「カリユタカ」は、E1型の遺伝子を持つが、正常な光受容体を持たないため、通常の条件ではE1遺伝子は発現していない。

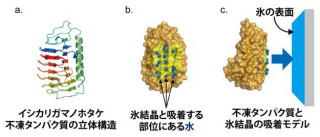

カリユタカは形質転換が比較的容易な品種であることから、遺伝子組換え実験を用いてカリユタカに正常なE1遺伝子を導入した。作成した形質転換体の中には開花時期が遅くなるものが現れ、E1遺伝子の発現量が増加するとダイズフロリゲン遺伝子の発現量が減少し、開花の時期が遅くなることが判明した(画像2)。

画像2は、形質転換によるE1遺伝子とダイズフロリゲン遺伝子の関係の解析をカリユタカを用いて比較したもの。カリユタカにE 遺伝子を導入しない場合、E1遺伝子の発現量は低く、フロリゲン遺伝子の発現している量は高いため、おおよそ30日で開花。

一方、形質転換実験によってE1遺伝子を導入すると、E1遺伝子の発現量が上がり、逆にフロリゲン遺伝子の発現量が下がることで開花の時期が遅くなるのが確かめられた。

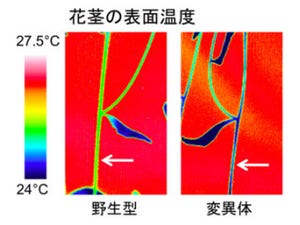

以上のことから、今回の研究で発見した遺伝子は、E1座の原因遺伝子であることが明らかになったというわけだ。イネやシロイヌナズナではE1遺伝子と高い相同性を示す遺伝子が認められないことから、ダイズでは、これらの植物とは異なる遺伝子を利用して花を咲かせる仕組みが存在すると考えられる(画像3)。

画像3は、今回の研究から予測されるダイズの日長反応性を介した花成抑制のモデルだ。長日条件下で光受容体(フィトクロームA遺伝子)が働いている場合に、E1遺伝子が発現。そして異なる種類のE1遺伝子(正常型、アミノ酸置換型、欠損型)を利用し、フロリゲン遺伝子を抑制する効果を変化させることで、ダイズは花の咲く時期を制御していると考えられた。

今回の成果により、ダイズの開花時期を制御する遺伝子群の中で重要な部分が明らかになった形だ。さまざまなダイズ品種の持つE1遺伝子の情報は、DNAマーカーを用いたダイズ品種の育成に利用される。

選抜の初期に各個体の持つ開花遺伝子の種類を判別できることは、各栽培地域に適した遺伝子型を持つ品種の開発に必要なコストの低減につながり、各地域でDNA解析技術を用いた育種が行われることで、安定生産が可能なダイズ品種の育成が進むものと期待されるという。

今後は、ダイズの日長反応性に関わる開花制御の全体像に対する理解を深め、開花期、成熟期を今まで以上に高い精度で遺伝的に制御することで、それぞれの栽培地域に適した品種の育成をさらに加速化することが求められると研究グループはコメントしている。