国立天文台は6月4日、すばる望遠鏡及びアメリカのケック望遠鏡を用いた観測により、これまでで最大の赤方偏移7.215という数値を持ち、地球から最も遠い129.1億光年先(=ビッグバンから7.5億年後)にある銀河「SXDF-NB1006-2」が発見されたと発表した。

さらに今回のの観測により、129.1億年前の宇宙空間にある中性水素ガスの割合が、現在の宇宙に比べ多いことも確認された形だ。この研究結果は、人類が見ている深宇宙のフロンティアが宇宙の夜明け前の時代に突入しつつあることを示しているという。

成果は、総合研究大学院大学の澁谷隆俊氏、国立天文台の柏川伸成准教授、京都大学の太田一陽GCOE特定研究員、国立天文台の家正則教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米天体物理学専門誌「Astro Physical Journal」6月20日号に掲載の予定だ。

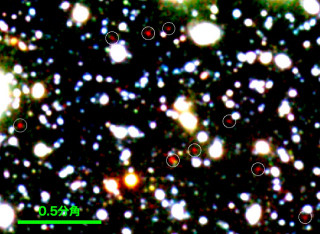

なお、これまでの最遠方銀河は、昨年すばる望遠鏡が発見した「GN-108036」で、こちらもほぼ同じ129.1億光年だが、赤方偏移の数値で見ると、GN-108036が7.213なのに対して、SXDF-NB1006-2は7.215と、より速く遠ざかっている=より遠方にあるというわけだ(画像1)。

なお、赤方偏移の比較は測定誤差を含まない中央値に基づいており、GN-108036は「ドロップアウト法」という選択手法により見つけられた「ライマンブレイク銀河」で、SXDF-NB1006-2は狭帯域フィルターを用いて選択された「ライマンα輝線銀河」である。

画像1の表は、分光観測によって地球からの距離が正確に求められた遠方銀河のベスト10(2012年6月4日現在)。赤方偏移8以上の可能性がある銀河の発見が報告されており、それらのほとんどが天体の色から推定したもので、分光観測によって遠方銀河に特徴的なライマンα輝線(非対称輝線)を検出したものは1つもない。なお、SXDF-NB1006-2と「IOK-1」は狭帯域フィルターを用いて選択されたライマンα輝線銀河、そのほかはライマンブレイク銀河だ。

137億年前、宇宙は高温・高密度の火の玉状態「ビッグバン」によって始まり、その直後の宇宙空間は電離した水素原子である陽子・電子で構成されるプラズマで満たされていた。ビッグバンから約38万年後には宇宙の膨張により冷え、陽子・電子が結びついて中性水素原子となる(「宇宙の晴れ上がり」などといわれ、「宇宙(マイクロ波)背景放射」がその名残り)。それから数億年間は中性水素ガスに埋もれた宇宙の暗黒時代が続いた。

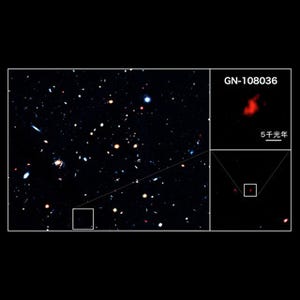

そして、ビッグバンから約2~5億年後になると、第1世代の恒星や銀河が至るところで形成されるようになったとされる。そうした初代星や初代銀河から放たれた強い紫外線により、宇宙空間の中性水素が再び陽子・電子のバラバラの状態に電離し、これが太古の宇宙における大イベントの1つ「宇宙再電離」で(画像2)、「宇宙の夜明け」ともいう。

この「宇宙の夜明け」は、ビッグバンから約3億年から10億年の間に起こったとおおよその推測はなされているが、「いつ・どのように起こったのか」、また「どのような種類の天体が引き起こしたのか」といった具体的なメカニズムは現在でもよくわかっていない。これは、第1世代の恒星や銀河の性質や形成過程に深く関わる大問題だ。

「宇宙の夜明け」を詳細に調べるには遠方銀河を探し、見つかった銀河の数・明るさを測定することが効果的である。これは宇宙空間に存在する中性水素ガスによって遠方銀河からやってくる光が暗くなり、銀河の見かけ上の数が減るからだ。つまり、宇宙の歴史の各時代で銀河の数・明るさを比較することによって、再電離の起きた時代を特定することができるのである。

暗く、そして数少ない遠方銀河を効率的に発見することは、一度に広い視野を観測できる主焦点カメラ「Suprime-Cam」を持つすばる望遠鏡の得意技だ。これまでにも数々の最遠方銀河記録を塗り替えながら、太古の宇宙に存在する中性水素ガスの量を調べてきた。

しかし、より遠くの、特に赤方偏移7を超える銀河からの光を捕らえるためには、赤外線に近い観測波長帯で観測しなければなりない。遠方の銀河からの光は、宇宙膨張と共にその波長が伸び、放たれた直後は青かった光が赤くなってしまうからだ。

可視光の観測装置であるSuprime-Camの赤外線付近の検出器感度は大きく落ち込んでいたため、赤方偏移7を超える遠方銀河が発見されない時期が長らく続いた。

しかし、2008年に新たな検出器がSuprime-Camに搭載され、1マイクロメートル付近の感度が従来と比べて約2倍に向上。世界最高感度の検出器により、赤方偏移7を超える超遠方銀河の探査が可能になったというわけだ。

これを受け、研究グループは赤方偏移7.3付近の銀河からの光(約1マイクロメートル)のみを通す特殊な新フィルター「NB1006」を開発。それを取り付けた新Suprime-Camを用いて、「すばる深宇宙探査領域」と「すばるXMM・ニュートン深宇宙探査領域」の2つの天域を観測した。

得られた画像に写る5万8733個の天体の中から、研究グループの澁谷氏らは各天体の色を測定することにより赤方偏移7.3の銀河候補を4天体選出。一般に遠方銀河の光は時間変化しないと考えられているが、4候補天体の明るさの変化を注意深く調べたところ、2天体には変光の兆候が見られ、遠方銀河ではない別の天体であると結論づけた。

さらに、この色を用いた選別方法では誤って遠方銀河ではない天体も選び出してしまう可能性があるため、銀河候補を分光観測し、遠方銀河が放つ特徴的な光を捕らえる必要がある。

そこで次に澁谷氏らは、すばる望遠鏡の分光装置「FOCAS」とケック望遠鏡の分光装置「DEIMOS」を用いて、候補天体の分光観測を行った。その結果、候補の内の1天体が遠方銀河に特徴的な輝線を放っていることが判明したのである。

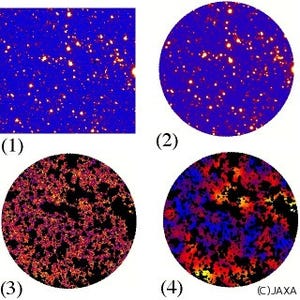

このような綿密な調査により、候補天体に紛れ込む遠方銀河ではない偽物の天体をきちんとあぶり出し、真の遠方銀河のSXDF-NB1006-2を発見することに成功したというわけだ(画像3・4)。

画像3は、すばるXMM・ニュートン深撮像探査領域の一部の疑似カラー画像。青色をBバンド、緑色をRバンド、赤色をNB1006バンドに割り当てている。北が上、左が東。右側の多数の星や銀河が写っている画像の1辺は5分角で、それを拡大した左下の画像は1辺が25秒角、さらにそれを拡大したSXDF-NB1006-2(不定形の赤い天体)のみが写っている左上の画像の1辺が3秒角。1分角は1度の60分の1、1秒角は1分角の60分の1の角度である。つまり、3秒角とは、1/1200度というわけだ。

画像4は、ケック望遠鏡の分光器DEIMOSを使って得られたSXDF-NB1006-2の分光スペクトル。0.999マイクロメートル付近に非対称な輝線が検出された。赤矢印上のカラー画像は2次元スペクトルで、白い点線円で囲まれた部分に輝線が検出されていることがわかる。灰色の部分は、地球大気からのOH夜光が重なっているため除いた部分

|

|

|

|

画像3。すばる XMM・ニュートン深撮像探査領域の一部の疑似カラー画像。(c) 国立天文台 |

画像4。ケック望遠鏡の分光器 DEIMOSを使って得られたSXDF-NB1006-2の分光スペクトル。(c) 国立天文台 |

このように候補天体からふるいをかけていく作業は、「宇宙の夜明け」を探る上で大きな意味がある。現在、世界のさまざまな研究チームが再電離を探るべく、特殊フィルターを用いた同様の手法により赤方偏移7以上の遠方銀河の数・明るさを調べているところだ。

しかし、それらの研究結果のほとんどは銀河「候補」天体に基づいており、偽物の天体が紛れ込んでいる可能性があるのが問題だ。そのため研究チームごとに結果が食い違い、再電離に対するさまざまな憶測が飛び交ってしまっている。

一方で、日本の研究チームはすばる望遠鏡の広視野装置のおかげで分光しやすい明るい天体を効率的に検出でき、これまでに「宇宙の歴史を遡るにつれて中性水素ガスの割合が増える」という結果を一貫して出すことに成功している状況だ。

今回の世界最高感度の検出器を用いた観測からも、これまでの日本の主張と同様のことが確認でき、銀河によって調べられた最古の宇宙129.1億年前には水素ガスの約80%が中性の状態である可能性があることを突き止めた。

今回は、ほかの研究チームに比べて中性水素ガスの進化を詳細に調べることができたものの、観測天域から1天体しか銀河を検出できていない。この天域に偶然銀河が多かった、もしくは少なかった可能性がある。さらに広い視野を観測しなければ遠方宇宙における銀河の数を正確に調べることはできないという。

そこで現在、すばる望遠鏡では1度にSuprime-Camの7倍もの視野を観測できる新装置Hyper Suprime-Cam(HSC)を取り付けようとしている。HSCによる広視野銀河探査によって赤方偏移7以上の遠方銀河が数多く発見され、夜明け間際の宇宙の姿や初代天体の物理的性質が解き明かされる、と期待されている状況だ。

澁谷氏は、「HSCを用いた大規模な赤方偏移7付近の遠方銀河探査によって、銀河の数や明るさの比較だけではなく、さまざまな角度から再電離のメカニズムに迫ることができるだろう」と展望を語っている。

今後もすばる望遠鏡がさらに遠くの銀河を発見し続け、初代銀河の姿を写し出す可能性については、現在の口径8~10メートル級望遠鏡を用いた分光観測の場合、赤方偏移8以上の銀河の光を捕らえることは大変難しいと、家教授はいう。

そこで、現在期待されているのが、日本を含む国際協力によって建設が計画されている口径30メートルの次世代超大型望遠鏡「TMT(Thirty Meter Telescope)」だ。

TMTなら集光力も現在の約10倍にもなり、赤方偏移10をも超える超遠方銀河からの微かな光すら検出することもできるという。すばる望遠鏡搭載のHSCの広視野撮像能力とTMTの集光力を組み合わせて観測することで、宇宙の暗黒時代の姿や初代銀河の物理的性質に迫る予定だ。