理化学研究所(理研)は、生体試料の観察に用いることのできる「非線形光学顕微鏡」の性能を高める手法を開発し、ノイズとなる背景光を約100分の1に抑制、空間分解能を約1.4~1.8倍に向上させたと発表した。実際に、固定したマウス脳組織の神経細胞を観察したところ、従来法の約1.5倍となる深さ300μmまで鮮明に観察することに成功したことも併せて発表している。

成果は、理研緑川レーザー物理工学研究室の磯部圭佑基幹研究所研究員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米科学雑誌「Biomedical Optics Express」に近く掲載される予定。

光学顕微鏡は、生体試料に損傷を与えることなく、生きたままの状態で微細な構造を観察できる装置だ。特に、生体試料中を光が透過しやすい近赤外光を用いた非線形光学顕微鏡は、光の散乱が大きい生体試料の深部観察に有用である。

通常は、対物レンズで焦点付近に光を集め(集光点)、集光点周辺の分子との相互作用によって発生する光(信号光)を利用して、集光点での分子の状態を観察する仕組みだ。この集光点を動かすと、断層像を取得することもできる。

しかし、観察する深さが深くなるほど光が散乱・吸収され、集光点に到達する光が減少するため、集光点付近で発生する信号光も減少し、集光点以外で発生する光(背景光)に埋もれてしまうという問題があった。そのため、観察できる深さは生物学・医学からの要求にはほど遠いレベルなのが現状である。

また、光学顕微鏡の空間分解能は光源の波長が長いほど低下するため、可視光より約2倍の波長の近赤外光を用いた非線形光学顕微鏡では、原理的に空間分解能が低くなってしまう。

さらに、空間分解能を向上させると発生する信号光の強度が小さくなるため、やはり信号光は背景光に埋もれやすくなる。そこで、高空間分解能で生体試料の深部を観察するには、背景光の抑制が強く望まれていたというわけだ。

非線形光学顕微鏡について、もう少しその原理を詳細に説明すると、まず対物レンズによってレーザー光を試料内部の局所に集光し、点光源を発生させて観察を行う。光強度が高い集光点付近では、「2光子吸収」、「2光子励起蛍光」、「第2高調波発生」、「和周波発生」、「4光波混合」、「誘導ラマン散乱」といった非線形光学現象に基づく信号光が発生する。

そして、レーザー光または試料を立体的に移動させて各点での信号光強度を測定できると、3次元データから試料の3次元像を再構築することができることが可能だ。非線形光学現象に応じて得られる像のコントラストが異なり、「吸収分子」、「蛍光分子」、「非中心対称分子」、「屈折率」、「ラマン活性分子」などが可視化されるというわけだ。

そこで非線形光学顕微鏡では、2つの波長のレーザーで誘起される「非線形光学現象」を、「フェムト秒光パルス」レーザーを用いて発生させる。フェムト秒とは、10のマイナス15乗=1000兆分の1秒のことで、フェムト秒光パルスとは、1000兆分の1秒オーダーのパルス幅を有する光パルスのことだ。時間平均強度は低いが、パルス幅の時間だけ非常に高い光強度を持つため、非線形光学現象を効率よく誘起することができる。

なお、光を物質に照射した時に起こる現象は、多くの場合、光の強度(振幅)に比例してその度合いが変化する。すなわち、光の強度が2倍、3倍になれば対象とする現象の強度も2倍、3倍になるわけだ。

それに対し、非線形光学現象はこのような単純な比例関係の成立しない光学現象の総称である。例えば、光の強度の2乗に比例する現象では、光の強度が2倍、3倍になれば現象の度合いは4倍、9倍となる。

今回開発された「スパムナム(SPOMNOM)」では、一方の光パルスレーザーの集光点の位置は固定したまま、他方の光パルスレーザーの集光点の位置を、微小距離(100~400ナノメートル(nm))だけ一定の周波数(1kHz)で移動させる点がポイント。

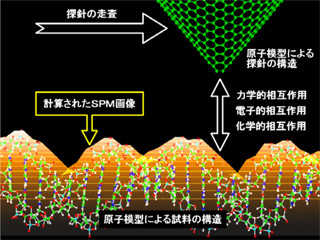

この時、非線形光学現象は、2つのレーザーが時間的にも空間的にも重なるところだけで生じる現象なので、集光点付近で発生する信号光には揺らぎが生じる。その一方で、対物レンズを通った直後の領域では、2つのレーザーのズレが小さく揺らぎが生じない(画像1)。

従って、揺らぐ信号光だけを検出すると、背景光を除去した、集光点付近だけの信号光を効率よく抽出することができる。また、揺らぎの周波数は集光点内の場所によって異なるため、集光点中心付近の周波数だけを抽出すると、より狭い領域の信号光を取り出すことも可能だ。

画像1はスパムナムの原理だ。パルス2は固定したまま、パルス1が対物レンズへ入射する角度をわずかにずらすことによって、集光点に揺らぎを与える。対物レンズを通った直後の領域と比べて、集光点付近が最も揺らぎの程度が大きい。この揺らぐ信号だけを検出すると、背景光を除去できるという仕組みである。

これにより、波長775nmと1000nmという条件下のスパムナムでは、空間分解能を約1.4~1.8倍向上させることができたのである。実際に、775nmのレーザーだけを用いた従来法では、カバーガラス上に載せた直径0.2マイクロメートル(μm)の蛍光ビーズの識別は困難だったが、スパムナムでは識別に成功した(画像2)。

さらに、背景光の大きさを評価するため、スライドガラスとカバーガラスの間に水色蛍光タンパク質を含む溶液を封入し、集光点をさまざまな場所に設定した時の蛍光強度を測定。

通常、スライドガラスから蛍光は発生しないが、スライドガラス上に蛍光タンパク質の溶液があると、集光点をスライドガラス内に設定しても、溶液中から蛍光(背景光)が発生する。従来法とスパムナムを比較したところ、背景光を約100分の1に抑制できた(画像3)。

|

|

|

|

画像2。カバーガラス上の直径200nmの蛍光ビーズの観察画像。スパムナムの方が、ビーズの空間的な分離を識別できている |

画像3。水色蛍光タンパク質溶液とスライドガラスの境界付近おける蛍光強度。集光点がスライドガラス内にある時に観察される背景光の強度について、スパムナムは従来手法に比べて約100分の1に抑制されている |

次に、寒天の主成分である「アガロースゲル」の中に、直径2μmの蛍光ビーズを埋めた生体組織モデルを作製し、深部観察が行われた。従来法では、深さ600μmにもなるとビーズからの信号光は背景光の中に埋もれてしまうのに対し、スパムナムでは深さ700μmでも識別することに成功している(画像4)。

観察可能な深さと背景光に対する信号光の強度比の関係を見ると、スパムナムは観察可能な深さを約2倍改善できることが示唆された(画像5)。

|

|

|

|

画像4(左)は、生体組織モデルを用いた深部観察画像。深さ約600μmで、従来法では識別できない蛍光ビーズをスパムナムでは識別できている。画像5は、背景光に対する信号光強度比を表したグラフ。背景光と信号光強度比が等しくなる深さが従来の約2倍であるということは、観察可能な深さが約2倍になることを示唆している |

|

そこで、マウスの神経細胞を黄色蛍光タンパク質で標識し、固定した脳組織を波長800nmと1100nmの2つのレーザーを用いて、スパムナムで1μmずつ深くしての観察が行われた。

その結果、従来法では、約200μmより深くなると背景光が大きくなると共に空間分解能も低下するのに対し、スパムナムでは深さ300μmでも背景光がなく、高い空間分解能で観察できることが確認されたのである(画像6)。

画像6は、マウスの脳組織の神経細胞の深部観察画像。約200μmより深くなると、従来法では背景光が増加するだけでなく、空間分解能も低下しているのがわかる。一方でスパムナムでは、200μmより深くても深部での背景光が抑制され、空間分解能の改善されているのが一目瞭然だ。

スパムナムは、従来のすべての非線形光学顕微鏡に適用可能な点も大きな特徴だ。従って、蛍光分子を観察する「非縮退2光子蛍光」だけでなく、非対称な分子を観察する和周波発生、屈折率を観察する4光波混合、分子の振動状態を観察する誘導ラマン散乱など、多様な非線形光学現象を利用した観察を同時に行うことができるようになる。

これまでは、1度の観察で得られる情報は限られていたが、発生した信号光を分光し、さまざまな波長を検出できるようにすると、数多くの情報を同時に解析できるようになる点も特筆すべき点だ。

また、現在は変調の周波数が1kHzだが、これを例えば1000kHzに上げると、さらなる高感度化を実現できるという知見も得られている。研究グループは今後、生命現象、特に、脳内の深部で起きている神経細胞の様子を可視化したり、大きな散乱係数を持つリンパ組織などが関わる免疫作用を可視化したりして、生物学や医学、創薬の分野の研究へ貢献できると、期待を述べている。