物質・材料研究機構(NIMS)と科学技術振興機構は5月24日、環境に依存してその動作特性を変化させる「シナプス素子」の開発に成功したと発表した。

成果は、NIMS国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の青野正和拠点長、長谷川剛主任研究者、寺部一弥グループリーダ、鶴岡徹MANA研究者、A.ナヤク ポスドク研究員らの研究グループと、米カリフォルニア大学 ロサンゼルス校のJ.ジムゼウスキー教授らの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間5月24日付けで独科学雑誌「Advanced Functional Materials」オンライン速報版に掲載された。

脳の神経活動の特徴である「必要な情報の記憶」と「不要な情報の忘却」は、神経回路を構成する細胞である「ニューロン」間に形成される、その接合部分及び構造である「シナプス」の結合強度の変化によって実現されている。

例えば、情報の入力頻度が高ければ強い結合がシナプスに形成され、しかも、その強い結合が長時間持続する。逆に入力頻度が低ければ、入力の度に一時的に弱い結合が形成されるに過ぎない。

また生命体であるヒトは、環境と相互作用しながら生きている。その活動も、ニューロンやシナプスなどの神経細胞が環境に依存した動作をすることで実現されている形だ。環境に依存してニューロンやシナプスの動作をする脳型素子を開発できれば、単に効率的に演算を行えるだけでなく、環境とも相互作用するヒトにより近いコンピュータの開発が可能になる。

そうしたヒトの脳における情報処理の仕組みを再現して動作する脳型コンピュータは、複雑な情報処理を低消費電力で実現するコンピュータとして期待されている。特に、これからの高度情報化社会では、単に計算を高速に行うだけではなく、画像認識や温度検知など、環境との相互作用によって複雑で高度な情報処理を行うことが必要な状況だ。

従来のコンピュータでは、どのような環境下でも同じように動作することが求められていた。コンピュータを構成する素子についても同様だ。あらかじめ決められたタイミングと順序で情報処理を行う従来のコンピュータでは、動作速度や出力電圧の変化などの素子特性の変化は、コンピュータ自体の動作エラーに直結してしまう。

一方で脳型コンピュータでは、入力信号や計算結果に対応して回路の構造自体も柔軟に変化させることで、複雑な情報処理を行う。これは、学習や経験によって脳の神経回路が変化していくことに対応しているわけだ。

脳型コンピュータの開発には、回路の再構成を柔軟に行うためのニューロンやシナプスの動作をする脳型素子が必要だ。さらに環境に依存して動作する脳型素子が開発できれば、その脳型コンピュータを環境とも相互作用して動作する、ヒトにより近いものとすることができる。

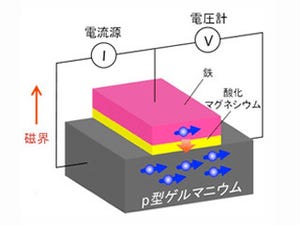

ヒトのシナプスでは、シナプス細胞間に放出される神経伝達物質によって、その結合強度が変化する(画像1)。研究グループは2011年6月に、「ヒトのように記憶も忘却もする新しい脳型素子 -世界初、たった1つの素子で複雑なシナプス活動を実現」(記事はこちら)として、原子(イオン)の移動とその「酸化・還元反応」を制御して動作する「原子スイッチ」の技術を利用して、このシナプス動作を自律的に行う素子の開発に成功した実績がある。

ちなみに酸化・還元反応とは、電子の授受によって起こる化学反応のことだ。例えば、原子から電子が放出されてイオンとなるのが酸化反応、イオンが電子と結合して原子となるのが還元反応である。

原子スイッチでは、「固体電解質」中の金属イオンを還元して電極間に析出させることで、結合強度(電極間の「伝導度」)を変化させる仕組みだ(画像2)。

固体電解質とは、イオンが電流の担い手となる材料。電子とイオンの双方が電流に寄与する電子・イオン混合伝導体とイオンだけが電流に寄与する(電子は流れない)イオン伝導体とがある。また、伝導度とは抵抗の逆数のことで、金属原子1個で形成された経路の伝導度は77.5μS。

なお、画像1は神経回路におけるシナプス動作の模式図だ。活動電位がシナプス前細胞に到達すると神経伝達物質が放出され、それがシナプス後細胞に到達することでシナプス電位が発生する。シナプスの活動状態によってシナプス電位の発生の仕方は変化する仕組みだ。

画像2は、原子スイッチによるシナプス動作の模式図。硫化銅中の銅イオンが原子として析出し、ナノメーターギャップ中に銅原子架橋を形成する。銅原子架橋の状態によってシナプスの結合強度が変化する。銅原子(イオン)が神経伝達物質の役割を果たすというわけだ。

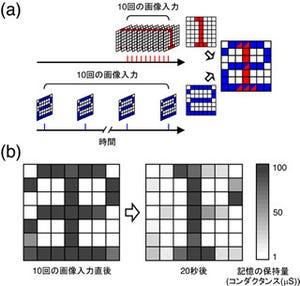

例えば、信号の入力頻度が低い場合、結合強度は入力の度に一時的に増大するものの、直ぐに減衰してしまう(画像3)。一方、高い頻度で信号を入力すると、入力の度に結合強度が増大し、入力後も、形成された強い結合が長時間持続する(画像4)。前者が神経回路のシナプスによる「短期可塑性モード」、後者が「長期増強モード」に対応している形だ。

画像3のグラフでは、間隔10sec、振幅150mV、幅0.5secの条件でパルス電圧を繰り返し入力すると、結合強度(伝導度)は一時的に77.5μS付近まで増加するが、時間経過に伴い初期値に向かって減少するのが見て取れる(短期可塑性モード)。図中の点線は銅原子1個が白金電極に接触している状態(77.5μS)に対応。真空中で測定している。

画像4は、1sec間隔でパルス入力が行われた場合、入力後も、高い結合強度が長時間持続される(長期増強モード)。真空中で測定。

|

|

|

|

画像3(左)・4。硫化銅を用いた原子スイッチによるシナプス動作結果 |

|

従来、原子スイッチを構成する材料として「硫化銀」(銀と硫黄の化合物で、銀イオンが結晶内部を移動する固体電解質)を用いてシナプス動作を実現してきたが、今回の研究では、「硫化銅」(銅と硫黄の化合物で、銅イオンが結晶内部を移動する固体電解質)を用いることで、シナプス動作の材料依存性と環境依存性の測定が行われた。

その結果、硫化銅を用いてでもシナプス動作を実現できること(画像3・4)、ただし、短期可塑性モードと長期増強モードとを分ける信号の入力条件は硫化銀と硫化銅とで異なることが判明したのである。

さらに硫化銅を用いた場合には、シナプス動作の挙動が温度や雰囲気などの環境に大きく依存することもわかった。画像5はシナプス動作を大気中で測定した結果だが、真空中で測定した結果(画像3・4)と異なり、入力の度に増大した結合強度が減衰しない。画像3aと画像5に示すデータは、雰囲気を除く実験条件はまったく同じであり、シナプス動作の挙動が雰囲気に依存して大きく変化していることがわかる。

原子スイッチによるシナプス動作で利用しているのは、原子(イオン)の拡散やその酸化・還元反応だ。これらの物理・化学現象は「活性化過程」(反応などの進行速度が温度に指数関数的に依存する現象)とも呼ばれ、材料や環境に大きく依存することが知られている。なお、脳や神経回路の活動も活性化過程の一種だ。

活性化過程を積極的に利用したことが、今回の研究でシナプス動作の環境依存性を実現できた理由だという。なお、大気中では結合強度の減衰が観測されない理由は、硫化銅から析出した銅原子が大気中の酸素と反応して動きにくくなるためであると考えられるとしている。

|

|

|

画像5。硫化銅を用いた原子スイッチによるシナプス動作を大気中で測定した結果。雰囲気以外の条件は、(a)と同じ。入力の度に結合強度(伝導度)が増加するが、真空中での測定に見られた減衰は示さない |

ヒトの脳は複雑な情報処理を僅かなエネルギーで行っている。低消費電力で動作する高性能コンピュータの開発は、高度情報化社会の持続的発展を実現する上で不可欠であり、「不揮発性コンピュータ」がその最有力候補として期待されている。

なお、不揮発性コンピュータとは、不揮発性素子(電源をオフしても状態を保持できる素子)で構成されたコンピュータのことをいう。状態保持に電力を必要としないことから、必要な時に、必要な素子ないし回路だけに電力を供給すれば済むのが最大の特徴だ。要するに、待機電力がゼロとなるわけで、低消費電力を実現するコンピュータとして期待されている。

そうした不揮発性コンピュータの中でも、ヒトの脳の情報処理の仕組みを再現する脳型コンピュータはその究極形といえ、今回の成果は、生命体のように環境とも相互作用する、従来のコンピュータの概念を超えた新しい脳型コンピュータの開発に資するものと期待されるところだ。

コンピュータと大きく異なるヒトの特徴として、ヒトは環境と相互作用しながら生きていることが挙げられる。ヒトの五感に相当するセンサを付属することで、音声認識や画像認識は現在のコンピュータでも実現されているが、センサの役割は環境とのインタフェースであり、センサからの入力が同じであれば、コンピュータは同じ結果を出力してしまう。

一方、ヒトの感情や判断は環境に大きく依存する。例えば、同じ音楽を聴いても、楽しく感じる時もあれば、うっとうしく感じることもあるのは、誰でも経験したことがあるはずだ。このような現象も、神経回路におけるニューロンやシナプスの動作が環境に依存していることに起因している。

入力が同じであっても環境によって出力が変わる、ヒトにより近い脳型コンピュータの出現は、コンピュータを単なる情報処理装置から、まるでSFのように聞こえるかも知れないが、「人類のパートナー」へと変貌させる可能性もあるという。今回の環境依存性を示すシナプス動作素子の開発は、それを実現するための大きな一歩となることが期待されると、研究グループはコメントしている。