日本原子力研究開発機構(JAEA)などで構成される研究チームは、ミクロな強磁性円盤から発生するスピン起電力の実時間観測に成功したことを発表した。

同成果は、京都大学化学研究所の小野輝男教授、小林研介准教授(現 大阪大学教授)、千葉大地助教(現 准教授)、大学院生の田辺賢士氏、東邦大学の大江純一郎 講師、物質・材料研究機構の葛西伸哉 主任研究員、大阪大学の河野浩 准教授、米マイアミ大学のS. E. Barnes教授、日本原子力研究開発機構先端基礎研究センターの前川禎通センター長らによるもので、英国科学誌「Nature Communications」オンライン版に2012年5月23日(英国時間)に公開される。

古典的な電磁気学では、磁場の時間的な変化が回路に起電力をもたらす。これは1831年にファラデーが発見した電磁誘導の法則であり、現代エレクトロニクスの根幹をなす法則だ。この起電力は磁場が電子の「電荷」に作用する古典的な力(ローレンツ力)を反映している。一方、ミクロな世界を扱う量子力学を用いると、電子の磁気的な性質である「スピン」に作用する力の存在が示される。この力はスピン起電力と呼ばれ、強磁性金属中のねじれた磁化構造が運動する時に発生することが知られている。しかしスピン起電力は磁化の運動の付随する複雑な効果であり、発生する領域は数十nmと小さく、複雑な磁化の運動に依存した方向に力が発生するため、空間・時間的に平均化したシグナルの検出報告しかなかった。

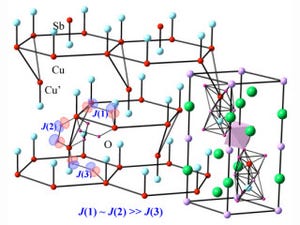

磁石の内部は通常、磁区と呼ばれる磁化の向きが互いに異なる領域に分割されている。磁区の内部では磁化の向きは同じだが、磁区と磁区の境界では磁化の向きが遷移して変化している領域があり、「磁壁」と呼ばれている。

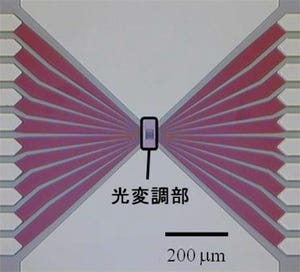

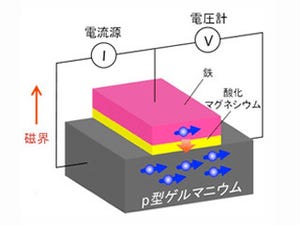

今回、研究チームは、スピン起電力を詳細に観測するため、数μm程度の磁気円盤に生じる磁気渦構造の運動に着目した。磁気渦の中心には、コアと呼ばれる磁化の向きが円盤に垂直方向に立ち上がる領域が存在する。コア近傍では磁化構造が大きくねじれているため、コアを運動させることによって大きなスピン起電力が発生すると期待される。この磁気渦構造の研究は京都大学のグループが行ってきた研究の1つで、これまでにコアの検出や電流によるコアの回転運動の励起、コアの向きの反転などの研究が報告されている。今回の研究は、この経験を生かし、磁気渦構造の運動を正確に制御することで、スピン起電力のリアルタイム測定を目指した。

磁気渦構造は、交流磁場によって共鳴的にコアを円運動させることができる。

今回、この磁気渦構造の共鳴運動によって生じるスピン起電力の実時間観測を実施した。図3の左図はコア近傍に現れる交流電圧を示しており、およそ1μV程度の電圧が周期的に検出されていることが分かる。この周期はコアの円運動の周期と一致しており、これはコアの円運動に付随した起電力、すなわちスピン起電力であることを示している。また、コンピュータシミュレーションを用いた計算結果(図3の右)と比較しても、実験結果と計算結果はよく一致していることが分かることから、今回、磁気渦構造のコアの運動から発生するスピン起電力のリアルタイム測定に成功したことが示された。

なお研究チームでは、これらの結果は、磁気コア付近のナノスケールの領域にアップスピン電子とダウンスピン電子に逆向きに力を与える電界が磁気コア運動によって生み出されたものと理解することができ、これはナノスピン電池が実現されたことを意味するとしている。