鶴見大学は、重度のドライアイ(目の乾き)やドライマウス(唾液の分泌低下)を主症状とする自己免疫疾患「シェーグレン症候群」の病因解析を行い、毒性が高く代表的なダイオキシンであるTCDDが体内に潜伏感染しているEBウイルスを活性させることで同疾患を発症させるメカニズムを解明したと発表した。同成果は鶴見大学歯学部病理学講座の井上裕子准教授と斎藤一郎教授(同大先制医療研究センター長を併任)らの研究グループによるもので、米国免疫学会誌のWeb版4月号ならびに5月1日号の同学会誌に掲載された。

シェーグレン症候群は1933年、スウェーデンの眼科医ヘンリック・シェーグレンの発表論文にちなんで命名されたもので、日本国内の患者数は、潜在的な患者を含めると50万人以上とも推定されており、厚労省の難病に指定され、40~60代の女性が多く発症している。

自己免疫疾患は病原体の侵入などから体を守る免疫系が乱れ、自分自身の正常な組織に対してまで攻撃を加えてしまう疾患であり、体質や性、年齢などの要素が複雑に絡んでいると考えられているものの、はっきりとした原因はわかっていない。ただし、シェーグレン症候群では1対14の割合で女性に多く発症することから、女性ホルモンが関係していると見られている。

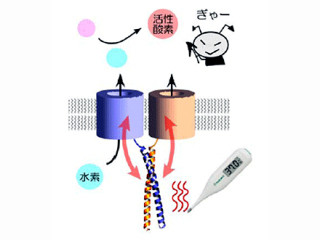

また、こうした要因以外に、環境要因としてEpstein-Barr(EB)ウイルスの関与を示唆する報告もこれまでに出されていた。EBウイルスは成人の大半が感染しているウイルスで、通常は病気を発症することはなく終生潜伏感染状態を維持する。これが何らかの刺激や免疫機能の低下により再活性化すると、ウイルス複製が起こり、自己免疫疾患の発症に関与することが知られているが、これまでシェーグレン症候群でEBウイルスの再活性化を誘導する因子については明らかにされてこなかった。

今回、研究グループでは、ダイオキシンの一種であるTCDDがEBウイルスの再活性化を誘導することを見出し、さらにシェーグレン症候群との関連を検討するため、シェーグレン症候群患者と健常者の唾液を用いて比較検討を実施した。

その結果、シェーグレン症候群患者ではEBウイルス活性化が認められるとともに、ダイオキシン受容体も活性化することが判明。両者の活性化には正の相関が認められ、これらの活性化はシェーグレン症候群患者に見られる自己抗体の抗SSB/La抗体の値とも相関を示したことから、ダイオキシン受容体を活性化する環境因子が、唾液腺に潜伏感染しているEBウイルスを再活性化させ、シェーグレン症候群を発症させる機序が示されたこととなった。

なお、内分泌攪乱物質として知られるダイオキシン類と自己免疫疾患との関連性が患者試料などを用いて報告されたのは世界で初めてのことだという。