大阪大学(阪大)は5月9日、体が菌を退治する際に、水素イオンを通す2つのタンパク質が互いに合体し、体温に合わせて体内のpHをコントロールする仕組みを原子レベルで明らかにしたと発表した。

成果は、阪大の藤原祐一郎助教、同医学系研究科生理学講座(統合生理学)の岡村康司教授、同タンパク質研究所の中川敦史教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、5月8日付けで英科学誌「Nature Communications」に掲載された。

水素イオンは酸・アルカリバランスの調節や生理活性物質の原料となるなど、生体にとって重要な働きを担っている。ヒトの体は菌を退治する際に、武器として活性酸素を作っているが、この時に大量の水素イオンが細胞内に残り、そのままでは活性酸素を作り続けることができない。

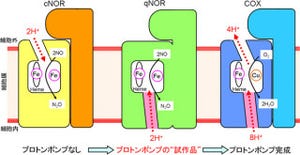

この水素イオンの、いわばベントとして働いて活性酸素の産生を維持するのが、細胞膜に開いた水素イオンの通り道「水素イオンチャネル」だ。これまで、この水素イオンチャネルは2つがペアとなり機能することは知られていたが、どのように合体するのか、なぜ合体するのかといったことはわかっていなかった。

研究チームでは、2つの水素イオンチャネルが合体する領域を発見し、その原子構造を理化学研究所が所有する大型放射光施設「SPring-8」の阪大タンパク質研究所ビームライン「BL44XU」を使用して解明を進めたところ、螺旋状に合体する領域の構造は体温(37℃)付近でほどける性質を示すことが判明したのである。

この合体する領域を介して2つの水素イオンチャネルが互いの状態を見極めており、これによって水素イオンの通り方が体温付近で最適化されていることを明らかにした。

同イオンチャネルは心疾患、神経疾患、糖尿病など、種々の疾患に関連したタンパク質で、近年薬剤開発のターゲットとして注目されている。研究グループは、原子レベルで生体内タンパク質の「形」と「働き」を解析した今回の成果は、医学的に意義のある発見であると共に、多種のイオンチャネルに共通する原理の究明に繋がり、今後は神経系や免疫関連疾患の治療薬の開発への道を開くものとなるだろうとした。