理化学研究所(理研)は4月25日、生きた細胞の成分をリアルタイムかつ網羅的に検出できる「一細胞質量分析」を用いて、たった1個のヒトの「肝臓初代培養細胞」の薬物分子変化(薬物代謝)を10分以内で分析することに成功し、併せて同じ肝臓細胞でも代謝の様子が細胞間で異なる「ゆらぎ」があることを発見したと発表した。

成果は、理研生命システム研究センター 一細胞質量分析研究チームの升島努チームリーダー(広島大学 大学院医歯薬保健学研究院教授)と広島大学、参天製薬らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、英科学雑誌「Nanomedicine」5月号に掲載の予定。

従来、細胞の働きや関係する分子を調べる時は、たくさんの細胞の集合体をすり潰し、これをさまざまな分析法で調べてきた。生体の応答は1個の細胞の応答ではなく、膨大な細胞の平均値なので、従来法でも間違いではないが、生命現象の解明には問題がある。実際に1つひとつの細胞を観察すると、同じ刺激に対しても細胞ごとに反応は多様で、それら異なる細胞の変化を正確に見ることが望まれていたというわけだ。

特に、生きた細胞の変化を見ながら、その細胞内の分子変化をリアルタイムで追跡するのは、ライフサイエンスの夢だった。ただし、細胞の体積は1ピコリットルと超微量で、観察している細胞1個の中で起こっている分子変化は検出不可能と思われていたのである。

しかし2008年に升島チームリーダーらが、1個の生きた細胞の変化を見ながら、その細胞内の分子群をリアルタイムかつ網羅的に検出する「一細胞質量分析」を開発したことで、状況は大きく変わった。

この手法を医薬品開発や臨床試験に応用することができれば、手に入り難いヒト細胞を用いても、数個の細胞で簡単に分析できる上、解析の高速化と低コスト化や分子情報の高精度化なども可能。いくつものメリットが期待されたのである。

研究グループは、創薬開発で最も重要な薬物代謝分析に一細胞質量分析が有効かどうかを検証した。まず、ヒト肝がん培養細胞「HepG2」を用いて、抗がん剤の1種「タモキシフェン」の薬物代謝の分析が試みられたのである。その結果、1個の細胞から10分以内で細胞内分子を検出することに成功したというわけだ。

そこで、研究グループは、さらに生体に近い状態のヒト肝臓初代培養細胞の薬物代謝の一細胞質量分析に挑戦したのである。なお初代培養細胞とは、生体から採取した組織や細胞を最初に播種して培養した細胞のことだ。特に生体内での細胞の性質が比較的保たれており、生体内と同様な挙動を示すことが期待されている。そのため、ヒトの初代培養細胞は、医薬品の効能や副作用のスクリーニングに多く用いられる。

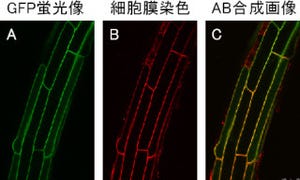

研究グループは、ヒト肝臓の初代培養細胞を対象に緑内障の治療薬「タフルプロスト」の薬物代謝の分析を試みた。まずは、顕微鏡下でターゲットの細胞の挙動を見ながら、見たい瞬間に先端口径が数μmの金で被覆した細管「ナノスプレーチップ」で細胞内成分を吸い上げるところからスタート。

次に、チップの後方から「イオン化有機溶媒」を入れ、チップと質量分析計の間に1kV前後の高電圧をかける。すると、イオン化有機溶媒が先端の細胞内成分を通り抜けながら、主に成分中の低分子を抽出し、分子群は霧と一緒に質量分析計に導かれ、ここまでが5分以内というスピードだ。

なお、細胞1個に含まれる分子など極めて軽い分子の質量を測定する場合、どのような計測手法を用いるかが課題となる。質量分析では、電荷を背負わせた(イオン化)分子を真空の質量分析計内部に注入し、さまざまな電磁場との相互作用と分子の質量による強弱(重いとゆっくり電場に応答し、軽いと速く電場に応答する)を利用して測定するが、分子にプラスの電荷を背負わせたい時は、ギ酸などの酸性(H+イオンが多く含まれる)分子と有機溶媒(アセトニトリルやメタノール)の混合溶媒を利用するが、それをイオン化有機溶媒という。

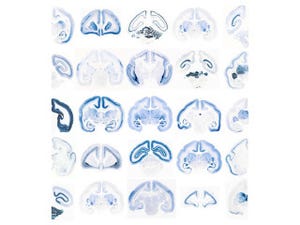

検出された質量スペクトル中の1つひとつのピークは、特徴的な質量を持った分子を示し、このピークから細胞内成分の分子を網羅的に検出することに成功。質量分析計で計測する時間は約5分で、合計10分以内で細胞内にある分子を検出できたのである(画像1)。

画像1は、一細胞質量分析についてまとめたものだ。画像中の(1)から(3)までの流れを順に追って説明すると、以下の通りとなる。

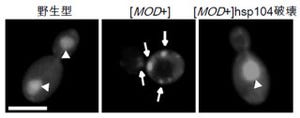

- 細胞内の任意の部位(細胞質、液泡や核の内部など)をナノスプレーチップで吸引する(画像2)

- 吸い上げたチップの後部からイオン化有機溶媒を入れて、質量分析計の試料導入部の間に電圧をかけることで、微細な電荷を負った霧を発生させる。電荷が分子に乗り移りながら(イオン化)、質量分析計の中に導入される

- 分子の質量順に分子のピークが現れ、その高さは、量に比例する

従来法では、たくさんの細胞をすり潰し、前処理、分離、質量分析という順に行われ数時間はかかっていたが、この手法を用いれば、細胞1個の補捉した局所に、どんな分子がどれくらい存在するかが操作時間10分程度という今まで想像できなかったスピードで解析できるというわけだ。

また一細胞質量分析は、あらかめ薬物の分子構造がわかっているので、生体内で修飾を受けた代謝物も検出できるのが特徴だ。その中には、副作用の強いものや、元の薬物より活性の高いものなどが存在し、それらの全容は新薬を開発する上で必須情報となる。さらに、臨床現場においては、患者ごとの違いを把握して理想的な薬物治療を進める上で、必要不可欠な情報である。

以前に行ったHepG2細胞の分析結果と比べると、同じ代謝物でもより高い代謝活性が確認され、また多種類の薬物代謝物が発見された。薬物代謝は代謝経路と呼ばれる複数の反応の連鎖で行われ、各反応でできる中間代謝物を経て最終代謝物に至る。

この手法では、中間代謝物も含めて網羅的に定量できるので、代謝経路の追跡が可能だ。さらに、タフルプロストを細胞培養液に添加し、その後の時間の経過と共に細胞内分子の質量スペクトルの違いを比べることで、時間的追跡もできることがわかった。さらに、今回の研究で細胞ごとに分析データが大きくバラつくことも判明したのである。

この実験結果について慎重に確認したところ、統計学的な誤差の範囲を上回る変動を検出した。つまり、細胞ごとに薬物代謝が量的に異なる、いわゆるゆらぎがあることが発見されたのだ。

ゆらぎとは、生命を担う分子は、室温あるいは生体の体温では、必ず熱運動に伴う振動や運動をしているが、それがある必然点を中心にその状態を変化させている状態のことをいう。理研生命システム研究センター柳田敏雄センター長が提言した概念が、生命は、そのゆらぎのようなどこにでもある熱エネルギーを巧みに使って、エネルギー効率の高い必然的な動きをしているという内容である。

従来、ゆらぎとは分子スケールの時空間的変動を示したものだが、これが細胞の状態や機能で比較しても変動が存在することも示すことに成功している。これは、生命現象の本質の1つであると示唆され、生命分子関連の学界において、これから活発な議論を呼ぶと考えられるという。

1個の細胞で薬物代謝を追跡できるということは、高価で倫理的にも入手し難いヒト細胞を利用しやすくし、候補物質探索や代謝予測を高速、高精度かつ低コストで行うことを可能にする。それは、今後の創薬や臨床解析のスピードアップに貢献するとも考えられると、研究グループはコメント。

また、病理検査で行われる患者のわずかな病巣組織を、細胞単位にして病態の進行度を分子診断することも可能になる。そして今回の成果は、同時に数個単位の細胞から多様な薬物の代謝の様子を調べて、副作用の少ない最も適した薬物治療を提案するなど、さまざまな局面においてオーダーメイド医療と個別分子診断への新しい道を開くものだ。

研究グループは今後、複数の製薬企業との連携を進め、この手法を用いた次世代創薬技術の確立を目指とした。