東京大学は4月23日、サントリー生命科学財団、新潟薬科大学との共同研究で、甘味物質の認識に関わる受容体側アミノ酸残基を複数突き止め、ヒト甘味受容体がそれらを巧妙に使い分けることにより、化学的性質の異なる多種類の低分子甘味物質(人工甘味料)を受容していることを明らかにしたと発表した。

成果は、東大大学院 農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 博士課程(当時)の古泉文子氏、同中島健一朗特任助教(当時)、同阿部啓子特任教授、同三坂巧准教授、サントリー生命科学財団 生物有機科学研究所の益田勝吉研究員、同(当時)田中隆治氏、新潟薬科大学応用生命科学部(当時、サントリー生物有機科学研究所)の石黒正路教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、4月20日付けで米オンライン科学誌「PLoS ONE」に掲載された。

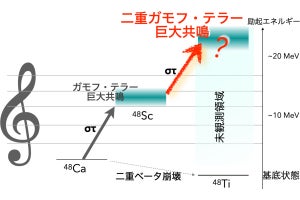

ヒトが甘味を感じる物質は数多い。砂糖をはじめとする糖類以外にも、「グリシン」や「D-トリプトファン」などのアミノ酸、「アスパルテーム」などの人工甘味料、「モネリン」などの甘味タンパク質など、さまざまな物質がその例である。これらの物質は甘いという共通点はあるものの、分子量やそのほか化学的性質は大きく異なっている(画像1)。

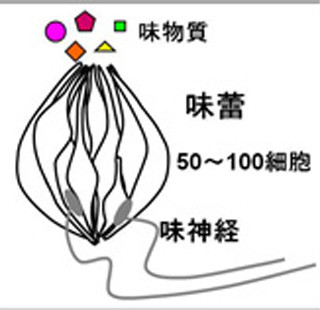

甘味物質を口腔内で受容する「ヒト甘味受容体」は1種類しか存在せず、この受容体が多数の甘味物質により活性化されることも明らかにされてきた。ヒト甘味受容体は、「T1R2」と「T1R3」という2種のタンパク質を構成成分としており、舌上皮に存在する味細胞に発現している。

たった1つの受容体で多種類の甘味物質が感知されている仕組みなのだが、甘味物質群は多様な構造を持っており、それをどのように識別しているのかについては、不明な点が多く残されていたというわけだ。

今回の研究においては、分子シミュレーションによる受容体の甘味物質識構造の予測と、「点変異導入」ヒト甘味受容体における受容能評価により、ヒト甘味受容体における低分子甘味物質群の認識機構を明らかにすることができた。

タンパク質は、20種類のアミノ酸がどういった順序で並んでいるかによって機能が決定される仕組みだ。その特定のアミノ酸残基をほかのものに置換することを点変異導入と呼び、これによってタンパク質の役割が変化することを調べることで、その役割を推定することができるのである。

シミュレーションは、まずヒト甘味受容体の構造を「代謝型グルタミン酸受容体」の活性化型構造を基に行われた。次いで、「リガンド」(受容体に特異的に結合する物質であり、受容体と高い親和性を有する)である低分子甘味物質群との結合構造を分子動力学計算により予測し、リガンド認識に深く関わる受容体側のアミノ酸残基を10カ所予測することに成功。

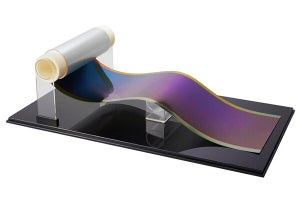

さらに、これらについて点変異導入受容体を作製して甘味物質への応答性を調べたところ、変異導入により甘味物質に対する応答性が低下したことから、これら10残基が低分子甘味物質の認識に強く関与することが明らかになったというわけだ。この10残基は、受容体の細胞外の一定の領域内に存在するものの、低分子甘味物質の化学的性質によって認識に必要なアミノ酸残基が異なることが判明した(画像2)。

画像2は、甘味受容体における低分子甘味物質のリガンド認識に関与する領域を示したCGだ。ヒト甘味受容体のhT1R2サブユニットの細胞外領域モデルにおいて、低分子甘味物質の認識に強く関与する10残基が表示されている。リボンの色が一部異なるのは、低分子甘味物質の化学的性質によって認識に必要なアミノ酸残基が異なるのことから来る各残基の機能分類を表したものだ。

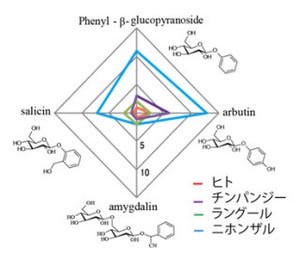

さらに、活性型受容体と甘味物質との結合モデルを構築することで、甘味受容体がリガンド受容ポケット中のアミノ酸残基を巧妙に使い分け、化学的性質の異なる多種類の低分子甘味物質を受容している様子が明らかになったのである(画像3)。

画像3は、分子シミュレーションによって得られた、活性型ヒト甘味受容体と人工甘味料との結合モデル。スクラロース・アスパルテーム・サッカリンナトリウムのような化学的性質の異なる人工甘味料の認識に、甘味受容体が異なるアミノ酸残基を巧妙に使い分けしている様子が示されている。

今回の成果により、たった1つのヒト甘味受容体が、多種類の低分子甘味物質を受容できる謎が解明できた形だ。

ちなみに、甘味受容体は口腔内以外にも、消化管、膵臓など、消化やエネルギー恒常性に関わる器官にも発現し、生体内における血糖値のセンサの役割にも関わっていることが最近報告された。

低分子甘味物質がどのようにして甘味受容体に認識されるかを明らかにした今回の研究成果は、新規人工甘味料の開発のみならず、糖尿病治療薬のデザインといった方面にも有効に活用されることが期待され、「味覚と健康」という新しい領域が拓かれつつあると、研究グループは述べている。