産業技術総合研究所(産総研)は4月24日、光によって容易に発熱できる「カーボンナノホーン(CNH)」の「光発熱特性」を利用して、生体内で標的とする生理活性物質を生み出す新しい遺伝子発現制御技術を開発したと発表した。

成果は、産総研健康工学研究部門ストレスシグナル研究グループの都英次郎研究員、同ナノチューブ応用研究センター及び京都大学大学院薬学研究科による共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間4月24日付けで「米科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences USA: PNAS)」オンライン版に掲載された。

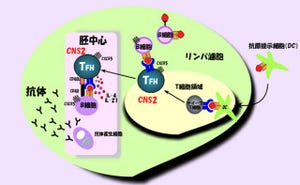

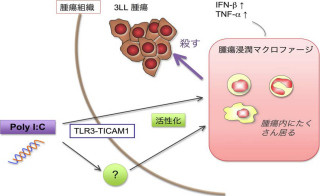

細胞の産生する生理活性物質を活用した治療法である「細胞療法」は、がん、免疫疾患、内分泌・代謝疾患、血友病、骨疾患などのさまざまな病気の予防・治療に効果を発揮する。近年は、特に免疫細胞を活性化させることでがん細胞を攻撃する治療法(免疫療法)が注目されており、こうした細胞機能を自在に制御できれば、より効果的な治療法の確立が期待できるというわけだ。

一方、ほとんどの細胞は熱ショックに応答して遺伝子発現のスイッチを活性化状態にする遺伝子配列を持つことが知られている。また、この「熱ショック応答」性の遺伝子配列にタンパク質やペプチドなどの機能性分子に対応した遺伝子を結合させれば、加熱により目的とする機能性分子を産生可能だ。

熱ショック応答とは、ほとんどの生物種で通常活動する温度域を超えた高温になると作動する細胞の応答機構のこと。高温にするとタンパク質は熱変性して細胞に障害を与えるが、細胞はそれを補修するタンパク質(熱ショックタンパク質)を増産することで障害を回避しようとする。細胞のこの反応系に解析したい遺伝子を組み込んでおくと、加熱によって熱ショック反応を起こし、解析したい遺伝子も同時に発現するためその機能を調べることができるというわけだ。

近年、レーザー光を照射することで熱ショックを与え、それに対する応答を利用して細胞の遺伝子発現を制御しようとする技術に注目が集まっている。しかし、これまで報告されている方法は、生体透過性の低い紫外、可視、赤外光を使用するものであり、正常な細胞や遺伝子に損傷を与える恐れがあるなど、応用上の制約があった。

ナノ炭素材料の1つであるCNHは、産総研ナノチューブ応用研究センター長や名城大学大学院理工学研究科教授などを兼任する飯島澄男博士らのグループによって1998年に発見されたカーボンナノチューブの1種である。

直径は2~5nm、長さ40~50nmで不規則な形状を持つ。数1000本が寄り集まって直径100nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬物の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めているという具合だ。

CNHは生体透過性の高い波長領域(650~1100nm)のレーザー光により容易に発熱する。そこで、研究グループはこれを熱ショックに応答して遺伝子を発現する「形質転換細胞」(外部からDNAを導入することで、遺伝的性質を変えた細胞のこと)に適用して、生理活性物質を生体内で合成させる細胞機能の新たな遠隔制御技術の開発に取り組んだのである。

CNHは、そのまま水などに分散させようとすると、分子間の強い相互作用により、粒状に凝集してしまう。CNHに高い光発熱特性(レーザー光やカメラのフラッシュにより容易に発熱するCNHの特性の1つ)を発揮させるためには、この凝集状態を解消しCNHを溶媒中にナノレベルで分散させる必要がある。

今回開発された技術では、親水性タンパク質である「牛血清アルブミン(BSA)」をCNH表面に吸着させることで、細胞培養液中に分散できるようにした(画像1・左)。BSAは生化学実験、分子生物学実験、免疫学実験といったさまざまな実験に多用されている、牛の血清から精製した分子量が6万6000程度のタンパク質だ。

そして画像1(右)は、BSA-CNH複合体を培養液中に4℃で1週間放置したもの。分散安定性が高く、CNHの凝集体は形成されなかった。

また、BSA-CNHを分散させた培養液にレーザー光(波長670nm)を照射するとCNHの強力な光発熱特性によりレーザー出力に応じた温度上昇が観察された(画像3)。なお、培養液中にBSA-CNHが含まれない場合、レーザー光を当てても温度は上昇しなかった。

|

|

|

|

画像1。左はBSAを表面に吸着させたCNH(BSA-CNH複合体)のイメージ。右は、4℃の溶媒中にCNHを1週間放置しても、凝集体が形成されなかった様子 |

画像2。BSA-CNH複合体分散培養液の光発熱特性。波長670nmのレーザー光を照射した時の温度経時変化 |

次に、熱ショック応答遺伝子に蛍光タンパク質遺伝子を導入した3種類の形質転換細胞(マウス繊維芽細胞(NIH 3T3)、マウス大腸がん細胞(Colon-26)、ラットC6グリオーマ細胞(C6))に、BSA-CNH複合体を投与し、レーザー光(波長670nmあるいは785nm)を照射して、遺伝子発現効果を検証した(画像3)。

なお繊維芽細胞とは、結合組織を構成する細胞の一種である。コラーゲンやヒアルロン酸といった真皮の成分を作り出す。またグリオーマとは、脳の中で神経細胞を支えているグリアという細胞が腫瘍化したものだ。

この検証の結果、これらの細胞へのレーザー光照射によって効果的に蛍光タンパク質(緑色蛍光タンパク質(GFP)、赤色蛍光タンパク質(DsRed))が発現することが判明したのである。

また、BSA-CNH複合体と形質転換させたNIH 3T3細胞[熱ショック応答遺伝子に発光タンパク質(ルシフェラーゼ)遺伝子を導入]からなる培地分散液をマウスの背中に埋め込みレーザー光(波長785nm)を照射したところ、生体内においてもCNHの光発熱特性によって効果的に遺伝子発現が起こることがわかった(画像4)。また、レーザー光照射によって体表面が42℃になるように設定したマウスが最もルシフェラーゼを発現していたのである。

|

|

|

|

画像3。CNHの光発熱特性を活用した遺伝子発現制御その1。さまざまな形質転換細胞の蛍光タンパク質発現挙動 |

画像4。CNHの光発熱特性を活用した遺伝子発現制御その2。生体内におけるルシフェラーゼ発現挙動(レーザー照射はマウス背中の右側のみ) |

最後に、BSA-CNH複合体の細胞毒性と生体適合性の評価が行われた。3種類の細胞(NIH3T3、Colon-26、C6)を用いて、BSA-CNHを分散させた培養液を細胞に投与し、6時間後及び24時間後に、ミトコンドリア活性を指標とした細胞毒性評価でよく利用される「WST-1法」により、細胞生存率が測定されたのである(画像5)。

この結果、BSA-CNH投与による細胞生存率の低下は見られなかった。また、BSA-CNH分散液(100μg/mL)をマウスの背中に投与後、およそ1カ月にわたって生体適合性評価(体重測定、血液検査、病理組織解析)を行ったところ、いずれの検査からもBSA-CNHが生体に与える影響は極めて少ないことが確認されたのである。

今回開発した技術は、CNHの光発熱特性によって生体内での生理活性物質の発現を時間的・空間的に制御できるため、例えば、がん細胞に絞ってレーザー光を照射して、遺伝子を発現させることで、無関係な細胞を傷つけることなくがん細胞のみを殺すなど、既存の細胞療法技術の性能を飛躍的に向上できる可能性があるという。研究グループは、今後、この技術を応用して、さまざまな細胞療法へと展開していきたいとしている。

また、生体組織のごく限られた領域だけにある細胞で働く遺伝子の機能を個々に調べることで、がんや免疫疾患の分子・細胞レベルでの病態の解明につながる研究用ツールを開発したいともコメント。

一方で生体内におけるナノ物質の健康面への影響は未だ不明であるため、CNHそのものの細胞毒性評価及び生体適合性評価を積極的に進めることで、生体内で安心・安全に利用できる材料やシステムの開発を目指すとしている。