物質・材料研究機構(NIMS)は、新開発の金属ナノ粒子可溶化技術によって、燃料電池電極材料の触媒活性を通常の白金の15倍に高めることに成功し、使用量も工夫次第では100分の1以下へと削減することも可能であると発表した。

成果は、NIMS環境再生材料ユニットの阿部英樹主幹研究員、同極限計測ユニット/高輝度放射光ステーションの吉川英樹主幹研究員及び同表界面構造・物性ユニットの原徹主幹研究員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、3月9日付けで英国王立化学会誌「Chemical Communications」オンライン版に掲載された。

燃料電池や自動車排気ガス清浄化に代表される環境・エネルギー技術は、エネルギー供給と環境保全を両立する上で、21世紀の人間社会に必要不可欠である。環境・エネルギー技術において最も重要な要素材料の1つが、直径10nm以下の貴金属ナノ粒子を活性点とする「金属触媒」だ。

金属ナノ粒子は多くの場合、溶媒中の化学反応によって合成されるが、合成されたままの金属ナノ粒子は容易に凝集して直径数百nmのクラスターを形成し、比表面積と触媒活性が大幅に低下するという課題を抱えている。

溶媒中に分散した直径数百nm~数μm程度の「担持(たんじ)材料」表面に、金属ナノ粒子をごく薄く析出させることによって、ナノ粒子間の距離を確保する方法が広く用いられているが、金属ナノ粒子の凝集を完全に抑制することには成功していない。

現行技術では、金属ナノ粒子の凝集による触媒活性低下を補うため、触媒中に過剰の活性点を導入するほかに方法がなく、レアメタルの大量消費が避けられなかったのである。

なお担持材料とは、金属ナノ粒子を表面に分散・固定して凝集を防ぎ、触媒材料の活性を保持する材料の総称だ。燃料電池電極用の担持材料としてはカーボン粉末が、自動車排気ガス清浄化のためにはアルミナやセリアが利用される場合が多い。

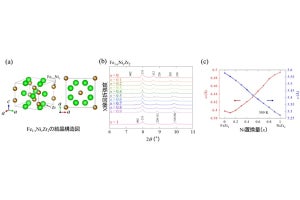

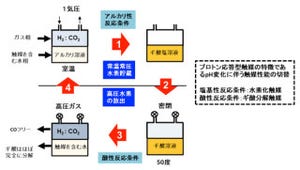

今回の研究では、凝集した金属ナノ粒子を水溶液中に分散・溶解し、担持材料表面に再分散・固定する新しい技術が開発された(画像1)。

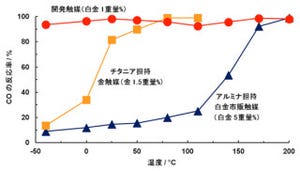

まず、クラスタ状に凝集した金属ナノ粒子「Pt3Tiナノ粒子」を、樹枝状構造を持つ巨大有機分子「水酸基終端型第5世代デンドリマー:G5OH」水溶液に投入し、常温常圧で1週間撹拌(かくはん)する。撹拌に伴い、クラスタが分解され、徐々に水に溶けてゆく。これは、金属ナノ粒子がG5OH分子内部に取り込まれ、水溶性の金属・有機複合分子を形成することによって水に溶けるようになった(可溶化された)ためである。

なお、デンドリマーとは、直鎖型の分子団が、原子数個から成る「コア」と呼ばれる分子団を起点に、アミン基などを分枝点として分枝を繰り返すことにより構築された樹枝状(デンドロン)構造を持つ球状分子の総称だ(画像1)。

デンドリマーは、樹枝状分子団と終端基によって構成された直径1nm~1.7nm程度の「ポア」と呼ばれる中空の空間に、終端基の隙間を介してイオンや分子を受け入れる能力を持っているため、標的腫瘍細胞に薬剤分子を集中投与する「ドラッグ・デリバリ」技術への応用も検討されている。

従来、終端基の隙間を縫ってデンドリマーポア内部に入り込むことができるのは、原子数個から成る小型のイオンまたは分子(1nm以下)に限られると考えられてきたが、今回の研究では、水酸基終端型のG5OH分子が、ポア内径と同等のサイズ(1nm~1.7nm)を持った金属ナノ粒子を取り込む能力を持つことが初めて見出された形だ。

そして、金属ナノ粒子を溶かしたG5OH水溶液中は、カーボン担持体(GC)を挿入した状態でAg/AgCl標準電極に対して0~+1.0Vの交流電圧を印加すると、金属ナノ粒子をG5OH内部に取り込んだ形のままGC表面に再分散・固定することが可能という特徴も有する。

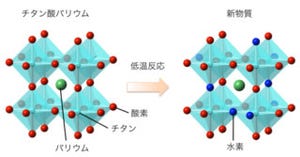

また、金属ナノ粒子を包むG5OHの終端基層(厚さ1nm以下)には、単にナノ粒子同士の会合・再凝集を抑制するだけではない点も特徴の1つ。GC表面とナノ粒子との間の電荷のやり取りを媒介する働きもあるのだ。実際、GC表面に固定された金属ナノ粒子は、燃料電池触媒反応の1つである酸素還元反応に対し、凝集した金属ナノ粒子に比べ、白金当量比で15倍もの活性を発揮するのである(画像2)。

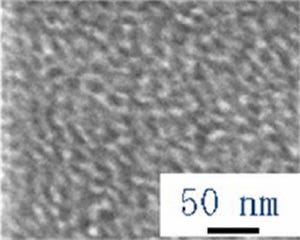

画像3の左右の画像は、G5OHによる金属ナノ粒子可溶化を実証する透過電子顕微鏡像だ。合成されたままの直径1~4nm程度の金属ナノ粒子(画像中輝点)は、凝集して200平方nm程度のクラスタを形成している(画像3・右)。一方、G5OH(直径6nm)によって可溶化された金属ナノ粒子の場合、ナノ粒子の間隙は常に、G5OH分子の終端基の厚みに相当する1nm以上に保たれている(画像3・左)。

画像3の中央図は、可溶化された金属ナノ粒子のナノ構造を決定するために行われた、理化学研究所が所有する大型放射光施設「SPring-8」の高輝度放射光ステーション「BL15XU」における「硬X線光電子分光(HX-PES)測定」の結果だ。

なお、HX-PESとは、シンクロトロン(円形加速器)放射光源から発せられる5keV以上の硬X線(今回は5.95keV)を励起光源として利用する光電子分光法である。硬X線を利用することにより、約20nm以上の観察深さと、結合エネルギー2keV以上の深い内殻の電子状態の直接観測が可能だ。

従来、有機分子包摂金属ナノ粒子などの有機・金属複合材料の立体構造決定は、もっぱら「1H-NMR(プロトン(H+)核磁気共鳴)」や「FTIR(赤外分光法)」を用いた有機官能基の化学状態分析が利用されてきた。今回、研究グループは、HX-PESによるナノ粒子の内殻電子状態の直接観測結果に基づいて、金属・有機複合材料の立体構造決定を行うことに初めて成功した形だ。

金属ナノ粒子のPt3d5/2光電子ピークは、バルク試料とほぼ等しい2122.7eVに現れるが、G5OHによって可溶化された金属ナノ粒子のPt3d5/2光電子ピークは、これより2.2eV高エネルギー側の2124.9eVに現れる。

可溶化された金属ナノ粒子のPt3d5/2光電子ピークが示す高エネルギーシフトは、金属ナノ粒子上にX線励起されたホールがナノ粒子を覆う絶縁性のデンドリマー分子によって補足され、光電子に静電引力を及ぼした結果(終状態効果)と解釈される具合だ。この結果は、金属ナノ粒子が実際にG5OH分子の内部に取り込まれ、水溶性の金属・有機複合分子を形成したことを実証している。

原子力発電や化石燃料機関など、環境負荷の高い従来技術に代わる新エネルギー源の開発が急がれる現在、燃料電池も期待が高まっている技術の1つだ。しかし現行の燃料電池は、電極触媒活性の凝集による低下を補うため、白金などの貴金属を大量消費せざるを得ないという課題を抱えている。

G5OHによって可溶化された金属ナノ粒子は、複雑なナノ構造材料の深部にまで浸透・分散させることができるため、「高比表面積メソポーラス材料」(比表面積>1000m2g-1)を担持体として利用すれば、燃料電池電極における貴金属使用量を1/100以下に抑えることも不可能ではない。

G5OHによる金属ナノ粒子の可溶化処理・担持材料表面への再分散処理はいずれも単純・簡単であり、今回のPt3Tiナノ粒子に限定されることなく、純白金ナノ粒子など、異なった金属ナノ粒子に幅広く適用することも可能だ。今回の技術は将来的に、環境保護・エネルギー確保・レアメタル消費量削減という3つの課題に応えることができるものと期待されると、研究グループはコメントしている。