東京大学(東大)大気海洋研究所の西川淳助教および、宮本洋臣特任研究員は、ウッズホール海洋研究所などの研究グループと共同で、福島第一原子力発電所の事故3カ月後の2011年6月に福島第一原発沖30-600kmの海域での総合調査を行い、当該海域一帯の海水、動物プランクトン、オキアミ類、クラゲ類、小型魚類から原発由来の放射性核種134Cs、137Cs、110mAgを検出したことを発表した。同研究結果は、2012年4月2日付けの「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America:PNAS)」オンライン版に掲載された。

2011年3月11日に発生した東日本大震災に端を発した福島第一原子力発電所(原発)の事故により北西太平洋に放射性物質の漏洩が生じた。原発から海への放射性セシウム(137Cs)の漏洩量は同年4月初旬に事故以前の5億倍レベルに達し、この漏洩に対し、大気、土壌、沿岸域での様々な調査がなされてきたが、放射性物質がどのように太平洋に広範囲に拡散しているのかについての研究はほとんどなされてこなかった。また、放射性物質の海洋食物連鎖を通した移動・濃縮過程を評価するための情報も極めて限られていたのが実情である。

研究グループは、2011年6月に米国ハワイ大学の調査船「Ka'imikai-o-Kanaloa」を用いて、原発沖30-600kmにかけての広い海域で海水中のγ線放出放射性核種の水平・鉛直分布を調査したほか、同時に動物プランクトン、オキアミ類、クラゲ類、小型魚類などについての分析を行った。

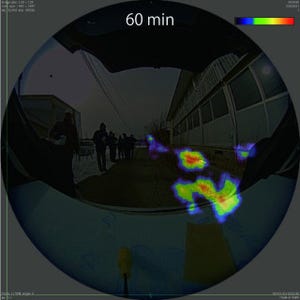

この結果、事故後3カ月の時点で原発由来の放射性セシウム(134Cs/137Cs)が原発沖30-600kmにかけての海域に低濃度で広く拡散していることが明らかとなった。海水の放射性セシウムの最大濃度は134Cs、137Csともに1立方メートルあたり約3900ベクレル(Bq)で、最大濃度を示した地点は原発から最も近い地点ではなく、南東沖合の沿岸性渦(海流が渦巻き状になっている状態)が発達した地点(北緯36.5度、東経142度)であったという(図1)。

また、この結果は、漂流ブイなどによる海流観測とモデルによる放射性物質の拡散シミュレーションの結果とも一致したほか、黒潮の内部および南側では放射性セシウム(134Cs)は1立方メートルあたり3Bq以下で、黒潮がこれら放射性物質の分布の境界となっていることも判明した。

原発由来の放射性セシウムは動物プランクトン、オキアミ、クラゲ、中層性小型魚類などからも検出され、動物プランクトンの最大濃度は134Cs、137Csともに乾燥重量1kgあたり約50Bqで、海水の最大地点とは異なり、黒潮内にて見られた。また、原発由来の放射性銀(110mAg)も動物プランクトン、オキアミ、クラゲなどから検出されたが、魚類からは検出されなかった。海水1リットルの濃度に対して動物プランクトンの乾重量1kgあたりでどれだけ放射性セシウムが濃縮されているかを示す濃縮係数は、134Cs、137Csともに中央値で約40で、IAEAで報告されている動物プランクトンの濃縮係数と類似していたが、値には地点により大きなバラつきがあり、生物濃縮の度合いにかなり幅があることが明らかとなった。

さらに、今回の15万平方キロメートルの調査海域へ漏洩した放射性セシウム(137Cs)の総量は約2PBqと推定されたが、この見積もりは他の研究の結果とも類似しているという。

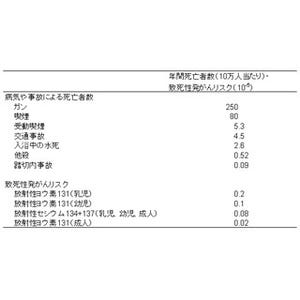

なお、今回得られた放射性セシウムの濃度は事故以前の濃度の10-1000倍だったが、この濃度は一般に海産動物や人間に健康被害があると考えられている量に比べて十分低いものであり、さらには海水中に自然に存在する放射性カリウム(40K)の濃度よりも低いものであったという。