大阪大学(阪大)と科学技術振興機構(JST)は4月3日、高度な分裂制御機構を持たないモデル細胞膜が、高分子を内封すると自発的に分裂することを明らかにしたと発表した。

成果は、阪大大学院情報科学研究科の四方哲也(よもてつや)教授らの研究グループによるもの。また、JST戦略的創造研究推進事業ERATO型研究「四方動的微小反応場プロジェクト」と共同で行われた研究である。研究の詳細な内容は、米国東部時間4月2日の週に「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America:PNAS)」に掲載される予定。

約40億年前に誕生した初期の細胞(原始細胞)は、遺伝物質が脂質膜の袋で包まれただけの単純なものであり、この原始細胞が増殖し進化することで、高度で複雑な機構を持つ現代の生命に至ったと考えられている。

現在の生物を構成する細胞は、タンパク質などの制御によって成長し分裂することで増殖するが、このような仕組みを持たない原始細胞がどのように分裂し増殖し得たのか、その過程はいまだ謎に包まれたままだ。

また、これまではタンパク質などを含まない単純な物質でモデル膜の分裂・増殖を試験管の中で再現する場合、膜に力を加えて剪断(せんだん)するなど、外部からの操作を必要としていた。

そこで研究チームは膜の中に内封する物質の挙動に着目し、膜分裂が自発的に起こる可能性を検討。具体的には原始細胞のモデルとしてリン脂質で構成された膜小胞を用い、これらの内部に高分子を内封した場合の膜の挙動を観察した次第だ。

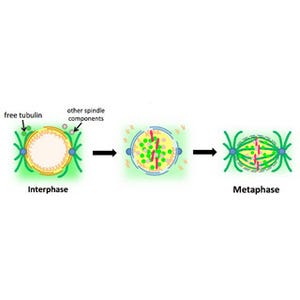

まず、細胞の成長を模倣するステップとして、電気パルスにより膜小胞を融合させて、融合前の状態よりも体積に対する膜面積が増加している状態が作り出された。原始の環境では放電が起こっていたと考えられることから、電気刺激による細胞膜の融合は自然に起こり得たと考えられるという。

リン脂質膜小胞内に何も含まれていない場合、融合により膜の面積が増加すると、膜小胞の中に小さな小胞が形成されたものの、それ以上の変化は見られなかった。

一方、分子量6000ダルトンのポリエチレングリコール(高分子)を3%の重量濃度で含む膜小胞では、融合後しばらくすると自発的に膜小胞が変形してくびれが生じ、分裂する様子が観察されたのである(画像1の矢印は膜小胞のくびれ)。

この分裂現象は、エントロピー増大の法則(熱力学の第二法則のことで、分子の配置の場合の数がより多くなる方向に状態が変化すること)に従って膜が変形することにより引き起こされるもので(動画2)、このメカニズムは、モデル系に用いられている分子の化学的性質によらないのが特徴だ。このことから、原始細胞がどのように増殖し得たのかという議論において、広範に適用することができるメカニズムであると考えられる。

原始的な細胞が誕生し進化した過程は現代において見ることができないため、さまざまな説が提唱されている。今回の研究の成果は、これまで多くの研究者が挑んできた、遺伝物質を包む細胞膜がどのように増殖し得たか、という謎に対する1つの可能性を示すものだ。

生命の最小単位である細胞は、さまざまな反応を協調的に進行させ、高感度・高選択性で物質を感知するなど、高度で複雑な機能を備えている。近年、細胞を高性能な化学反応の場ととらえ、この微小な反応場を試験管内で再構成し、効率的な有用物質生産や高感度の環境センサーなどに応用しようとする試みが盛んに進められている状況だ。

細胞は分裂、増殖、変異を繰り返すことで、進化的に内外の環境に適応し、高度な機能を獲得してきたと考えられており、原始細胞における増殖と進化の過程を理解することは、既知の材料をもとに細胞の持つ機能を試験管内で再構成する(人工細胞を構築する)ためにも重要な知見であると、四方教授らはコメント。

また、今回発見された分裂現象は物理的効果のみで再現できるものであることから、人工細胞を構築する際に、細胞膜が成長して分裂する機構をデザインする基礎となることが期待されるとも述べている。