理化学研究所(理研)は3月26日、安定な有機化合物「ケトン(R2C=O、Rは炭素置換基)」の炭素原子をゲルマニウム(Ge)に置換したヘビー級ケトン「ゲルマノン(R2Ge=O)」の合成・単離に初めて成功し、ケトンにはない反応性を見出したと発表した。

成果は、理研基幹研究所機能性有機元素化学特別研究ユニットの玉尾皓平ユニットリーダー、松尾司副ユニットリーダー(JSTさきがけ「新物質科学と元素戦略」研究者)、李良春(リ・リアンチュン)特別研究員らと、理研先端技術基盤部門物質評価チームの橋爪大輔専任研究員、京都大学大学院工学研究科分子工学専攻の田中一義教授、笛野博之助教らの共同研究グループによるもの。詳細な研究内容は、日本時間3月26日付けで英科学誌「Nature Chemistry」オンライン版に掲載された。

有機化学では、元素周期表の第2周期にある炭素(C)、窒素(N)、酸素(O)などが中心的な役割を果たしており、それらの元素の間で二重結合や三重結合などの「不飽和結合」が安定に形成される。

不飽和結合とは、隣接する原子間で2価以上で結合している化学結合のことだ。不飽和結合を持つ化合物を不飽和化合物と呼び、二重結合や三重結合などの多重結合を有する。不飽和化合物は、シグマ結合だけからなる飽和化合物とは異なり、シグマ結合に加えてパイ結合を形成しているのが特徴である。

そうした中でもケトンは、炭素原子と酸素原子との二重結合を持ち、その炭素原子上に2つの炭素置換基(R)が結合した有機化合物群の総称で、化学工業や生態系などヒトの身の回りで機能している基本物質の1つだ(画像1)。

例えば、マニキュアの除光液に使われる「アセトン」は最も小さくて軽いケトンだし、炭素グループ上での炭素-炭素結合反応やアルコールへの変換などでも極めて有用な反応基質である。

周期表で炭素(第2周期、原子量12.01)の下に位置するのがケイ素(Si:第3周期、原子量28.09)やゲルマニウム(Ge:第4周期、原子量72.64)だ。原子量が炭素より大きいので、重い元素といえる。

炭素が生命体を構成する有機物の構成元素であるのに対し、ケイ素は岩石や砂といった地殻の主要元素でガラス産業やエレクトロニクス産業を支え、ゲルマニウムはダイオードや光検出器などに用いられている無機物の構成元素だ。

これらケイ素やゲルマニウムなど第3周期以降の元素の不飽和結合は極めて不安定で、30年前までは存在さえもしないとされてきた。例えば、二酸化炭素(CO2)と二酸化ケイ素(SiO2)を比べると、二酸化炭素は炭素原子と酸素原子間に2つの二重結合を有する安定な直線型の気体分子(O=C=O)であるのに対し、二酸化ケイ素はどこにも二重結合を含まず、ケイ素原子と酸素原子が単結合で無限につながった固体物質(岩石、砂)だ。これは、ケイ素原子と酸素原子の二重結合が極めて不安定であることに起因している。

1981年、米ウィスコンシン大学の研究者らが、かさ高い「立体保護基」を用いて反応性の高い二重結合を外敵の攻撃から守り(ほかの分子と反応するのを防ぎ)、ケイ素原子間の二重結合(Si=Si)を持つ化合物「ジシレン」を初めて安定に合成することに成功した。それ以来、さまざまな立体保護基を用いて、高周期元素による不飽和結合の化合物合成が試みられてきている。

中でも、ケトンの炭素原子をケイ素原子やゲルマニウム原子に置換したヘビー級ケトンである「シラノン(R2Si=O)」やゲルマノン(画像1)は、化学結合の仕組みを探る基礎科学の面から注目される分子であるため、20世紀初頭から世界中の研究者がその合成に挑戦してきた。しかし、Si=OやGe=Oの二重結合が極めて不安定かつ反応活性であるため、適切な「立体保護基」がなかなか見つからなかったのである。

2011年に研究グループは、独自に開発したかさ高い立体保護基「EMind(炭素原子24個と水素原子37個)」を利用して、4つのケイ素原子でできた環状化合物「テトラシラシクロブタジエン」の合成に成功しており、今回、ヘビー級ケトン「ゲルマノン」の合成・単離を目指し、カギとなる適切な大きさの立体保護基の設計に挑んだのである。

研究グループは、炭素原子28個と水素原子45個からなる巨大原子団で、「Eind(イーインド)」と名付けたかさ高い立体保護基をゲルマニウム原子に2個つなげたところ、ゲルマニウムと酸素との二重結合を保護することに成功し、「ゲルマノン」の合成・単離を実現した。

Eind基は、市販の化成品を出発原料にして3段階の反応で大量合成することが可能だ。「1,1,3,3,5,5,7,7-octaethyl-s-hydrindacen-4-yl」の略で、分子式「C28H45」の巨大な炭化水素の置換基である。ベンゼン環を基本とするアリール基の1種だ。

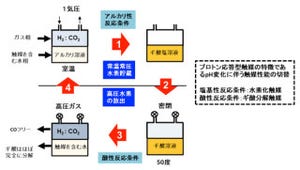

そのEind基を2個ゲルマニウムにつなげた「ゲルミレン」を基にゲルマノンを合成し(画像2)、低温(-30℃)の環境下で再結晶させたところ、単離収率78%でゲルマノンの無色透明な結晶を取り出すことに成功した(画像3)。

画像2はEind基、ゲルミレン、ゲルマノンと電荷が分離したゲルミレンオキシドの化学構造を示したものだ。生成したゲルマノンは電荷が分離したゲルミレンオキシドの寄与がある。

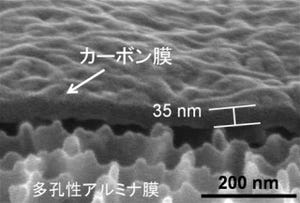

ゲルマノンの分子構造をX線で解析したところ、ゲルマニウムを中心に2個のEind基の炭素原子と1個の酸素原子が配置されていた。ゲルマニウム周りの結合角の和がほぼ360度であることから、これら4個の原子が同一平面上にあることが判明した(画像4)。また、ゲルマニウムと酸素との結合長は1.6468Åで、単結合長(1.76Å)よりも短く、二重結合を形成しているものと理解されるという。

さらに、Eind基を炭素6個と水素5個の「フェニル基」(ベンゼンの1つの水素を取り去ってできる置換基。C6H5あるいはPhと表記する)に単純化して電荷の分布を計算すると、ケトンよりもゲルマノンの方が電荷が分離しており、ゲルマニウム原子のプラスと酸素原子のマイナスの性質がより高まっていることがわかった(画像5)。

これは、炭素と酸素との二重結合と比べて、ゲルマニウムと酸素との二重結合が弱く、電子がゲルマニウムから酸素の方に流れ込みやすくなっているためであると考えられている。

|

|

|

|

画像4。X線で解析したゲルマノンの分子構造。ゲルマニウム原子(水色)、酸素原子(赤)、Eind基の炭素原子(灰色)の位置を示す |

画像5。ケトン(左)とゲルマノン(右)の電荷分布の様子(静電ポテンシャル図)。ゲルマノンの方がケトンよりも電荷が分離している |

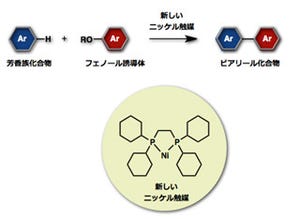

続いて、ゲルマノンの合成・単離に成功したことから、その反応性が実際に調べられた。その結果、ゲルマノンはケトンと同様の反応性を示す一方で、ケトンとは通常反応しない分子と反応することも見出した。

具体的には、ゲルマノンはケトンと同様に還元されてアルコールへ変換可能である(画像6・上)一方で、触媒などが必要なケトン同士の反応が、ゲルマノンとケトン(アセトン)では無触媒で反応することが見出されたのである(画像6・中)。

また、ケトンと反応しない二酸化炭素がゲルマノンとは容易に反応して、ゲルマニウム-酸素-炭素結合を含む環状化合物を生成することも見出された(画像6・下)。

画像6についてもう少し詳しく説明すると、上のケトンと同様の反応例は、ゲルマニウム-酸素二重結合が還元されて、アルコール(OH)に変換されたというもの。中と下がケトンとは異なる反応例で、中はゲルマノンとアセトン(Me2CO)の反応が、常温、1日、無触媒で進行した。下は、ゲルマノンと二酸化炭素の反応が、常温、5分で進行し、環状化合物が生成されたというわけだ。

これらは、ゲルマノンの酸素原子がケトンの酸素原子よりも電子が豊富でマイナスの性質が強いことによるものと理解されている。

研究グループに寄れば、これまで合成することができなかったヘビー級ケトン「ゲルマノン」ができたことにより、今後はケイ素原子でできた「シラノン」の合成研究も加速すると予想されるという。

ゲルマノンやシラノンを詳細に調べることで、化学結合の仕組みを探る分子の結合論、反応論に関する基礎的な知見が得られ、新しい化学反応・触媒反応の開拓や機能性物質の設計などに活用されると考えられるとしている。

特に、プラスとマイナスに大きく電荷が分かれた構造は、小分子の活性化やまったく新しい酸・塩基反応などにつながる可能性を秘めており、幅広い分野に貢献することが期待できるとも研究グループはコメントした。