東京大学の研究グループは、半導体基板上で電気的に制御できる集積可能な2経路干渉計を実現したことを発表した。また、空間的に移動している電子がどちらの経路に存在するかを量子ビットとして扱い、その"飛行量子ビット"の状態を電気的に制御。この飛行量子ビットを用いた新しいアーキテクチャ(設計思想)は、量子計算において最も本質的とされる量子もつれ状態の制御に適していると考えられ、半導体を用いた量子計算機の実現に向けて大きな進展をもたらすことが期待されるという。

同成果は、東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻の教授 樽茶清悟氏、同助教 山本倫久氏、同博士課程1年 高田真太郎氏らの研究グループによるもので、文部科学省科学研究費補助金「若手研究A」、文部科学省科学研究費補助金(新学術領域研究)「量子サイバネティクス」、最先端研究開発支援プログラム、JST国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラム)「トポロジカルエレクトロニクス」などによる研究の一環として、フランスのNeel研究所とドイツのRuhr-Universitat Bochumと共同で行われ、「Nature Nanotechnology」誌において「 Electrical control of a solid-state flying qubit(固体飛行量子ビットの電気的制御)」というタイトルで掲載された。

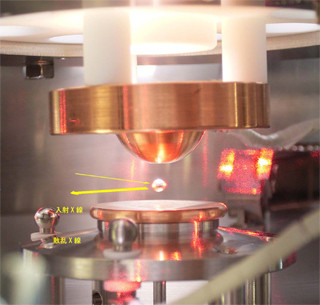

2経路干渉は、光や電子といった量子の波としての性質(=位相情報)を最も端的に示す現象である。2経路干渉実験が集積可能な固体中で実現すれば、電子の波としての性質を利用した量子力学的なデバイスを、電子を量子ドットに閉じ込めることなく構築することが可能になる。しかし、半導体中の電子の干渉が通常は電子の到達を観測する電極の接続によって制約を受ける複雑で制御不能な多経路干渉になるため、他の電子素子との接合や集積化に適した純粋な2経路干渉計を実現は困難を極めていた。

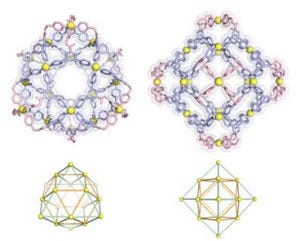

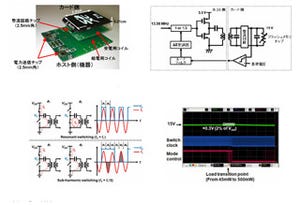

今回の開発では、一次元細線を2本並べ、これらを2つの経路として用いた。そして、干渉を起こすために、これらの細線の両端を量子力学的なトンネル効果を利用したトンネル結合によって結んだ。従来の干渉計では2つの経路を電気的に直接繋いでいたのに対し、トンネル結合だけを用いてこれらを繋ぐという一見単純なアイデアが同研究の重要なポイントとなっている。

同研究チームは、トンネル結合の強さを電気的に調整することによって2つの経路の繋ぎ目(トンネル接合面)において電子が通過する経路を量子力学的に限定し、2経路だけの干渉を実現した。様々な経路が混ざって複雑な挙動を示す従来の量子干渉計とは異なり、2経路干渉計では、電子が各経路で獲得する波の位相成分を正確に評価し、利用することが可能となる。本研究では、2経路干渉計中で「どちらの経路に電子が存在するか」という量子力学的な状態を量子情報(量子ビット)として定義し、その制御を行った。

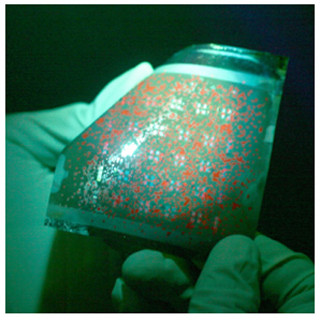

そして、経路間のトンネル結合と各経路の位相を電気的に制御することにより、2経路干渉計を通過する電子の量子情報を任意に操作できることを示した。これは、量子を回路中で伝送させながらその状態を制御する"飛行量子ビット"の制御を固体中で行った初めての実験となる。さらに、この量子情報は、電子がかなり長い距離(100μm程度)を伝送するまで失われないことを示した。

この新技術を利用することにより、量子情報を半導体基板上で自由に伝送したり、高速、高速で運動する電子を使って量子情報を従来と比べて遥かに高速で制御したりすることが可能になる。すなわち、量子光学的な実験を集積可能な電気回路を使って行うことが可能になる。また、飛行量子ビットを用いた斬新なアーキテクチャでは、他のあらゆる固体量子ビット系と異なり、量子情報の制御のほとんどを省エネルギーな直流電圧によって容易に行うことができる。それに加え、量子間の距離や相互作用を自在に変えられることから、量子計算において最も本質的とされる量子もつれ状態の制御に適していると考えられる。

量子もつれを利用することにより、従来の計算機が苦手とする暗号解読やデータベース検索などの複雑な計算処理を、桁違いに高速に、また超並列的に行うことが可能になる。さらに、位相を直接的に正確に評価できるという2経路干渉計の特長を生かし、様々な量子力学的な電気伝導現象を位相を元に探求する際にも利用することができるため、同技術は、電子相関などの解明に向けた基礎研究にも大きく寄与すると考えられる。