九州大学(九大)最先端有機光エレクトロニクス研究センター(OPERA)の安達千波矢主幹教授と合志憲一助教らの研究グループは、エキサイプレックスと呼ばれる種類の異なる2つの分子の会合体を有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)の発光材料に適応し、電流励起によるエキサイプレックス発光の中では最も高い外部量子効率が5%を超える高効率化の実現に成功したことを発表した。

同成果は、低消費電力で環境負荷が少ない有機ELテレビや有機EL照明などの次世代エレクトロニクス分野において、新たな発光分子の設計指針やデバイスの構築に大きな貢献を果たすことが期待される。

なお、同研究は、内閣府・総合科学技術会議により制度設計された日本学術振興会(JSPS)の最先端研究開発支援プログラム(FIRST)、文部科学省グローバルCOEプログラム(未来分子システム科学拠点)、および公益財団法人コニカミノルタ科学技術振興財団からの助成による研究の一環として行われました。また、同研究成果は英国科学雑誌「Nature Photonics」オンライン版で公開された。

有機EL素子の評価指標の1つに内部量子効率があるが、この内部量子効率はリン光材料と呼ばれる発光材料を用いることで100%を実現できる。しかし、リン光材料はイリジウムなどのレアメタルを含むために材料価格は通常の発光材料に比べると高価となる。従って、コスト競争力のある有機EL素子のためには、高い内部量子効率を備えながら、かつ高価なレアメタルを含まない発光材料の出現が望まれていた。

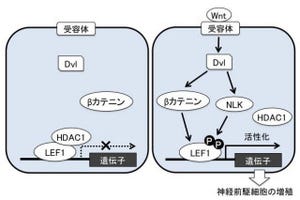

それを実現するための1つの方法として、安達千波矢主幹教授と合志憲一助教らの研究グループは、これまでに電流励起において75%の確率で形成される非発光性の励起三重項状態(T1)を発光性の励起一重項状態(S1)へ変換させる発光機構を提案・実証してきた(図1)。この発光機構を用いる場合、T1からS1への変換効率の向上、とりわけ両エネルギー差に相当するエネルギーギャップ(ΔEST)を精密に制御することが重要となっていた。

今回の開発では、エネルギーギャップ(ΔEST)の制御において、電子供与性分子と電子受容性分子との間で形成されるエキサイプレックスを用いる新たな方法を見出し、励起三重項状態(T1)から励起一重項状態(S1)への高い変換効率を実現した。

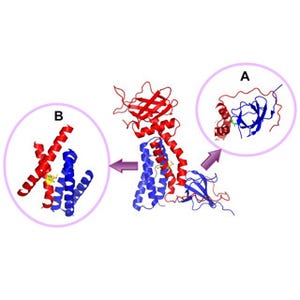

通常、有機化合物の発光は一分子内の電子遷移であるが、エキサイプレックスの発光は異なる2つの分子間で起こる電子遷移となっている(図2)。これまで有機EL素子においてこのようなエキサイプレックスを形成する状態は発光効率を低下させることで知られていた。しかしながら、適切な電子構造を有する電子供与性分子と電子受容性分子を選択することによって、T1からS1へ変換する際に存在するエネルギーギャップ(ΔEST)を、50meV程度と極めて小さくすることが可能であることを明らかにした。

従来の有機発光材料の中で最も小さいΔESTでも約100meVであるのに対して、同研究による値はそれよりも50%も低減させた値となっている。その結果、T1からS1へのアップコンバージョンの変換効率が86.5%と非常に高い値が実現された。さらに、この高い変換効率を利用できるエキサイプレックスを有機EL素子の発光材料に用いることで、外部量子効率として5%を超える高効率化の実現に成功した。

|

|

|

図2 (a)二分子会合(エキサイプレックス)に用いたm-MTDATAとt-Bu-PBDの分子構造 |

レアメタルを使用せずに高効率な有機EL素子を構成できる技術の開発は、低消費電力で環境負荷が少ない有機ELテレビや有機EL照明の次世代エレクトロニクス分野において、新たな発光分子の設計指針やデバイスの構築に大きな貢献を果たすことが期待される。また、高効率なエキサイプレックス発光に適した電子供与性分子及び電子受容性分子の材料開発が新しい材料科学の学問分野を形成する事も期待できる。

今後は、さらなる材料開発によって、さまざまな発光色のエキサイプレックスの創出が進み、発光素子として必要なRGBの有機EL素子が実現できることも期待される。