産業技術総合研究所(産総研)は3月12日、酸化物「半導体光電極」を用いた水分解による水素製造に関して「積層光電極」を開発し(画像1)、炭酸塩電解液中でこの光電極を重ねて用いることで、太陽エネルギーを水素エネルギーに変換する反応について、従来の酸化物光電極の約2倍となる1.35%の太陽エネルギー変換効率(入射した太陽エネルギーに対して、変換して利用できるエネルギーの割合を示したもの)を達成したと発表した。

成果は、産総研エネルギー技術研究部門太陽光エネルギー変換グループの佐山和弘研究グループ長、斉藤里英産総研特別研究員らによるもの。詳細な研究内容は、3月13~15日に筑波大学で開催の「第7回新エネルギー技術シンポジウム」において、14日に発表される予定だ。

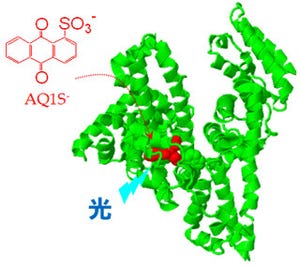

二酸化炭素の排出を抑えて化石資源に依存しない持続可能な社会を構築するためには、再生可能エネルギーの有効利用が不可欠である。特に再生可能エネルギーの中でも最も膨大である太陽エネルギーの利用は重要だが、その利用技術は限定されている状況だ(画像2)。現状では、太陽光発電、太陽熱、バイオマスに続く第4の技術として「人工光合成」、という具合である。

ちなみに人工光合成は、現在のところ広義としては、光合成の仕組みを理解してそれを一部模倣することをいうが、各分野でさまざまな意味で使われているため、定義がまだ不明確だ。

目的指向の定義としては、太陽エネルギーを用いて低エネルギー物質(水、炭酸ガス、窒素、Fe3+イオンなど)を高エネルギー物質(水素、炭化水素、アンモニア、Fe2+イオンなど)に変換して化学エネルギーとして蓄積する技術といえる。

光エネルギーを変換する形態としては、葉緑素と同様の金属錯体や有機色素、半導体を用いた粉末光触媒や板状の光電極、およびそれらと電子リレーである酸化還元媒体との組み合わせなどがある。

酸化物半導体を用いた光触媒や光電極を用いる場合は容易に作製できる点が魅力の1つだ。今回の半導体光電極は、板状や膜状の半導体に導線を接続して電極化したもので、光に応答した光電流が導線を流れる仕組みを持つ。

半導体光電極は太陽電池としても利用できるが、通常は光エネルギーによる電流で酸化還元反応を進行させて、化学エネルギーに変換して取り出す仕組みを利用している。

1972年に酸化チタン単結晶半導体を用いた水分解反応が発表されて研究が発展してきたのだが、その原理は発表者の日本人研究者の名前がつけられており、「本多-藤嶋効果」と呼ぶ。要は、酸化物半導体光電極を用いた水分解による水素製造は日本発の太陽エネルギー変換技術なのである。

また、光電極の半導体材料は大きく酸化物系と非酸化物系に大別され、今回は酸化物系が利用された。調製が単純な酸化物系では、1990年代に入り導電性ガラス上にナノ構造の「多孔質半導体薄膜」を湿式成膜すると性能が向上する効果が見出され、欧州を中心に研究が加速していたというわけだ。

なお、導電性ガラス上の個々のナノ微粒子中で電荷分離する原理は光触媒と同様であり、見た目も光触媒粉末を成膜した形状と同様なので「光触媒電極」と呼ばれることもある。

光触媒や光電極を用いて水を直接分解して水素と酸素を製造する「太陽光水素製造技術」のメリットは、低コストなことだ。そのため、将来の水素社会実現の基盤技術として、各所にて活発に研究が行われているところである。

半導体光電極で太陽電池並みの高い効率で、植物栽培と同じようにシンプルで安価な太陽光水素製造システムを開発できれば、エネルギー問題の解決に大きな貢献が期待できるわけだが、問題は太陽エネルギー変換効率の低さだ。

これまでに報告されている酸化物半導体光電極では、酸化物だけでは0.69%、高価な白金を複合したものでは1.1%といった具合で、さらなる高性能化が望まれている状況である。

ちなみに産総研では、鉄イオンのような酸化還元媒体を用いた粉末光触媒技術において、水分解および鉄イオン反応に蓄積された太陽エネルギー変換効率として2010年3月に当時の世界最高値となる0.3%を記録している(プレスリリース)。

水分解水素製造の場合の太陽エネルギー変換効率は、水素として変換したエネルギーの割合だ。光電極の水分解の場合は太陽エネルギーに加えて電気エネルギーも使っているので、投入した電気エネルギー分を差し引いて計算し、「太陽エネルギー変換効率=([発生した水素の持つエネルギー]-[投入した電気エネルギー])÷光電極に入射した疑似太陽光のエネルギー」となる。

また、ほかの技術の変換効率では、太陽電池では電力として10~20%程度。バイオマスの場合は、年間の太陽エネルギー総量に対して、年間で収穫された作物の乾燥物(糖やセルロースなど)から計算した蓄積エネルギーの割合として算出されており、バイオエタノール原料のスイッチグラスやトウモロコシで0.2~0.8%、藻類のスピルリナやクロレラで0.5~2%といわれている。

酸化物半導体光電極を用いた水分解による水素製造は通常、電解による水の分解反応では、理論上1.23V以上、実際には過電圧(電気化学的な反応では理論上反応が進行する電位よりもさらに大きな電位をかけないと実験的には反応が進行しない場合があり、その過大な電位差を過電圧と呼ぶ)の影響で1.6V以上の電解電圧が必要だ。

しかし光電極を用いれば、低い補助電源電圧で水を分解して水素を生成できるので、水素製造の低コスト化につながる。今回の光電極では0.7V程度であるが、さらにゼロに近づけることも可能だという。

研究開発の初期段階では酸化チタンの単結晶や「高温焼結体(ペレット)」が用いられてきたが、紫外線しか利用できない欠点があった。その後、欧州を中心に「酸化タングステン(WO3)」や「酸化鉄(Fe2O3)」などの可視光を利用できる酸化物半導体を導電性基板上に湿式法で薄く成膜した多孔質光電極の研究が盛んになったのである。

また、酸化物半導体はn型が多く、酸素を発生する側の電極として最適であり、塗布して空気中で焼成するだけで成膜できるので大面積化も容易である。しかし、太陽エネルギーを水素に変換する太陽エネルギー変換効率は低く、実用化には一層の変換効率の向上が必要不可欠であった。

そんな中で、今回は電荷再結合抑制と光吸収増大の観点から、3種類の酸化物半導体膜を多重に積層することなどによって、変換効率を大幅に向上することに成功したというわけだ。

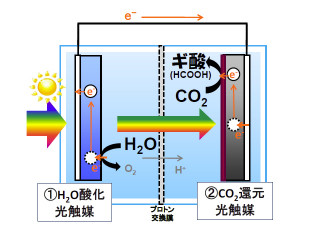

画像3は、酸化チタンなどn型半導体を光電極として用いた水分解による水素製造の原理を示したものである。光電極は対極とつながっており、通常その間に太陽電池のような補助電源を入れて用いる仕組みだ。

光が半導体光電極に吸収されると、価電子帯の電子が伝導帯に跳ね上がる(光励起)。この伝導帯の電子を補助電源の作用で対極に送り込み、対極で水を還元すれば水素が生成するという流れだ。伝導帯の電子のエネルギーは高いので、補助電源の電圧が通常の水の電解電圧より低くても電子を対極へ送り込むことができるのである。

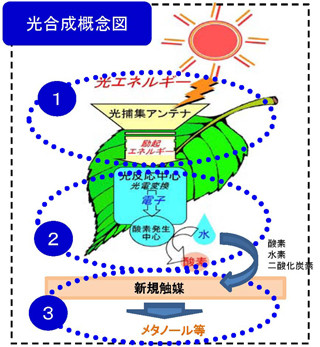

一方、価電子帯にはその電子の抜け殻ができ、この部分に正電荷に帯電した「正孔」ができる。正孔はほかの物質から電子を奪いやすい(酸化しやすい)ので、光電極側では水を酸化して酸素を発生させる。このように低電圧で水を電解できるので、太陽電池だけで水を電解して水素を製造するよりも、光電極の性能が今後ある程度向上すればシステムとして低コスト化が可能になるというわけだ(画像4)。

500nmまでの波長の光、または600nmまでの波長の光をすべてこの反応に利用し、補助電源の電圧をゼロに近づければ、太陽エネルギー変換効率の理論的な限界値はそれぞれ8%または15%に達し、太陽電池と水電解を単純に組み合わせたシステムと同等の効率を、単純な光電極とより少ない太陽電池で実現できるようになる。

今回、3種類の半導体を積層した構造の酸化物光電極を作製し、高濃度の炭酸塩電解液を用いて水分解による水素製造が行われた。画像5が、今回作製した積層光電極の写真と電子顕微鏡写真だ。

この光電極は導電性ガラスを基板として、1層目に酸化タングステン(WO3)、2層目に酸化スズ(SnO2)、3層目にバナジン酸ビスマス(BiVO4)となるように積層してある。

それぞれの層に対応した金属イオンを含む溶液を「スピンコート法」(溶液を基板上に滴下し、その基板を高速回転させることで溶媒を除去し、薄膜を形成させる方法)で塗布し、焼成して成膜。この成膜法を用いることで、多孔質の薄膜が作製される仕組みだ。

BiVO4側(3層目)から光を照射すると、BiVO4が520nmまでの可視光を主に吸収する一方で、1層目のWO3は効率的な電子移動を担い、その間のSnO2は界面での電荷再結合のロスを低減すると考えられている。

そして画像6は、今回開発した酸化物光電極の電流電圧特性を示したものだ。3種類の半導体を積層した光電極を用いて、高濃度の炭酸塩電解液中で水分解反応を進行させると、太陽エネルギー変換効率は0.85%であった。

さらに、この光電極を2枚重ねて光閉じ込め構造として、同様に高濃度炭酸塩電解液中で水分解を行うと、太陽エネルギー変換効率は1.35%に向上。これは貴金属を添加していない酸化物光電極を用いた場合の効率としては、従来報告されている最高値の2倍程度となり、現在の世界最高値を塗り替えるものだ。

この積層酸化物光電極を用いたシステムによって水が分解されて、水素の泡が対極から、酸素の泡が光電極から生成される(画像1)。現状の材料でも水分解の電解電圧を4割以上低減でき、水分解による水素製造の低コスト化につながるというわけだ。

光電極の太陽エネルギー変換効率を向上させるには、光電流を増大させつつ、補助電源電圧をさらに低下させる必要がある。より長波長の可視光を十分に利用できること、伝導帯準位が負に大きいこと、電荷分離効率が高いことの3つの特徴を持つ半導体の開発が重要だ。

そのため、産総研では無数にある複合材料やその組み合わせの中から短時間で有望な半導体や最適な多層膜構造を自動探索できるロボットシステムを独自に開発して高速スクリーニングを実行中である。

また、材料探索とともに光電極調製法を改良して太陽エネルギー変換効率を向上させていく予定だ。さらに、高濃度炭酸塩は、炭酸イオンが酸化還元を繰り返して触媒のように水分解反応を促進していると考えられるが、その詳細なメカニズムを解明し、水分解システムの高効率化につなげたいとしている。