東北大学は、X染色体と常染色体上の遺伝子発現量を比較し、発現量変化に敏感なX染色体上の遺伝子が、常染色体上の遺伝子の2倍量発現していることを突き止め、X染色体と常染色体上の遺伝子間に生じる量的不均衡を解消するメカニズムが明らかとなったことを発表した。また、今回の研究で得られた知見により、量的不均衡が原因となるX染色体数異常疾患と関連する遺伝子を多数推定したことも併せて発表されている。

成果は、東北大学大学院生命科学研究科生物多様性進化分野の牧野能士助教と、フランス、アイルランドの研究者による国際共同研究グループによるもの。詳細な研究内容は、「米科学アカデミー紀要(PNAS)」電子版に掲載された。

ヒトの体の設計図である遺伝子は染色体に納められている。遺伝子からはタンパク質が作られるが、どれくらいの量(発現量)を作るかは厳密に制御されていて、遺伝子間の発現量バランスが崩れることは大きな問題だ(量的不均衡)。

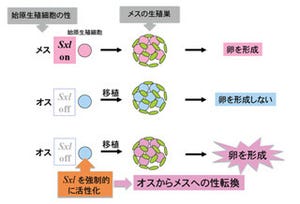

ヒトの細胞は22対の常染色体と1対の性染色体を持っていて、性染色体の組み合わせにより性別が決まる(女性では2本のX染色体、男性ではX染色体とY染色体を1本ずつ)。女性のX染色体の片方は不活性化され、機能するX染色体は男女ともに1本となり異性間の量的不均衡が解消される仕組みだ。しかし、これではX染色体は常染色体と比較して半分しか機能していないことになる。そこで、今回、X染色体と常染色体上の遺伝子発現量の比較が行われたというわけだ。

X染色体は1億5千万年前に常染色体から進化し、女性は2本、男性は1本のX染色体を持つようになった。その際、異性間の量的不均衡を解消するために女性のX染色体の1本を不活性化するよう進化した。しかし、それではX染色体上の遺伝子(X遺伝子)の発現量は常染色体上の遺伝子(A遺伝子)の半量となってしまうというデメリットがある。

故・大野乾博士は、常染色体からX染色体が進化した際にX遺伝子とA遺伝子の発現量比が1:1となるようX遺伝子の発現量が2倍となったと仮説を立てた。この仮説は40年間にわたり大野仮説として広く受け入れられ、実際、マイクロアレイと呼ばれる技術を用いた網羅的な発現量解析により、X遺伝子の発現量がA遺伝子の2倍となっていることを複数の研究グループが報告している。

しかし、近年、マイクロアレイより高感度の次世代シーケンサを用いた遺伝子発現量解析により、X遺伝子はA遺伝子の半量しか発現しておらず、大野仮説は支持されないとの報告がなされた。

タンパク質複合体は、複数の遺伝子から作られるタンパク質が共同で機能を果たすものだ。そのためタンパク質複合体を構成する遺伝子(タンパク質複合体遺伝子)間で発現量バランスが崩れると細胞機能に支障を来してしまう。

この量的不均衡により生じた不完全なタンパク質複合体は分解されるが、分解にかかるコストはタンパク質複合体の大きさに比例して大きくなるため、大きなタンパク質複合体を構成する遺伝子ほど発現量変化に対して敏感だと考えられている。

X染色体進化による発現量変化の影響は、タンパク質複合体遺伝子のような発現量変化への感受性が強い遺伝子にのみ影響することが予想されるため、今回の研究では、X遺伝子とA遺伝子の両方で構成されるタンパク質複合体に着目し大野仮説の検証が行われた次第だ。その結果、構成遺伝子数が多いタンパク質複合体では、性別に関わらずX遺伝子とA遺伝子の発現量比が1:1となることが発見されたのである。

一方、構成遺伝子数の少ないタンパク質複合体ではX遺伝子がA遺伝子の半量しか発現しておらず、大野仮説を支持しなかった次世代シークエンサーによる発現量解析の結果と一致した。このことは進化の過程において、量的不均衡が生じないように量的感受性の強いX遺伝子にのみ発現量を倍加させる自然選択が働いたことを示唆している。

今回の研究成果は、故・大野乾博士が提案されたX遺伝子の発現量倍加が実際の進化過程で起きたことを支持すると同時に、発現量倍加の対象が量的感受性の強いX遺伝子であることを示した形だ。

また今回の研究は、大牧野助教らが2010年に発表した、21番染色体数の異常により生じるダウン症候群の原因遺伝子を調べたら研究報告とも大きく関連している(プレスリリース)。そのコンセプトを受け継いで量的不均衡と疾患との関連をX染色体に応用し、X染色体数異常が引き起こす疾患の原因遺伝子が多数推定された。

染色体数の異常はさまざまな疾患を引き起こす。X染色体数の異常が原因となる「クラインフェルター症候群(XXY)」、「XXX症候群(XXX)」、「ターナー症候群(XO)」の患者出生率は極めて高く、それぞれ1/500、1/1000、1/2000といわれている。

X染色体は不活性化されるためX染色体の不足や余剰は症状として現れにくく、X染色体数異常を認識しないまま日常生活を送る患者もいるほどだ。しかし、X染色体の不活性化を回避して女性で多く発現するX遺伝子の存在が知られており、これらのX遺伝子がターナー症候群における低身長やクラインフェルター症候群における高身長といった症状を引き起こしている可能性が示唆されている。

また、常染色体からX染色体とY染色体が進化した後、多くのY染色体上の遺伝子は消失したが、一部消失せずにX遺伝子と相同な遺伝子としてY染色体上に保持されている形だ(Yホモログ)。量的不均衡の観点からYホモログも量的感受性の強い遺伝子だと推察される。

X染色体不活性化回避、Yホモログ保持、そして今回の研究で得られた量的感受性の強いタンパク質複合体遺伝子の情報を用いて、今回はX染色体数異常による疾患の原因遺伝子が多数推定された形だ。この候補中にはターナー症候群との関連が知られているRPS4遺伝子も含まれていた。

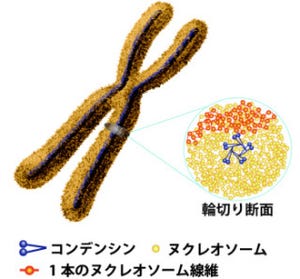

画像は、XおよびYの性染色体が、1対の常染色体から進化し、結果として発現量への感受性が強い遺伝子が2倍になったことを表したもの。

男性ではX染色体を1本しか持たず、女性では片方が不活性化し1本のX染色体しか機能していない。2本ずつ存在する常染色体上の遺伝子と発現量のバランスを保つため、発現量への感受性が強いX染色体上の遺伝子は2倍量発現するように進化した。一方で、発現量への感受性が強くないX染色体上の遺伝子では、常染色体上の遺伝子と比較して半量しか発現していない。