科学技術振興機構(JST)、東京大学、奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)は、「生きている」細胞内の温度分布を計測できる「蛍光プローブ」の開発に成功したと共同で発表した。成果は、東京大学大学院薬学系研究科の内山聖一助教らの開発チームによるもので、詳細な研究内容は英科学誌「Nature Communications」に英国時間2月28日に掲載された。

生きた細胞の複雑な機能は、以前から細胞温度と密接な関係にあると考えられてきた。細胞の温度は、細胞の内部で起こるさまざまな化学反応に由来し、生命現象にも影響を及ぼす。温度を正確に測ることができれば、病態細胞の新しい診断法の確立や、より効果的な温熱療法の適用が可能になると期待されている具合だ。

実際、がん細胞などの病態細胞は、正常細胞と比較して高温であることが指摘されており、医学分野においても細胞の温度計測に興味が持たれている。しかし、細胞のサイズは数~数10μmと小さいため、熱電対やサーモグラフィといった既存の温度計測技術では、細胞内部の局所的な温度やその分布を測るといったことが困難だった。

チームリーダーの内山助教らは、2009年に細胞1個を測定可能な温度計測技術を開発。これは、温度変化によって構造が変わる高分子でできたゲルの内部に蛍光色素を結合させたものである。この蛍光プローブが発する蛍光の強さは温度に依存するので、プローブの蛍光強度からその部位の温度がわかるという仕組みだ。内山助教らは実際にこの蛍光プローブを用いて、1つの細胞の温度測定に成功している。

しかし、この蛍光プローブは細胞内部で互いに集まって固まりを形成してしまい、細胞内部の小器官や、より小さな領域の温度や温度の分布を測定することはできないという弱点があった。しかし、今回、新たに細胞内で凝集しづらい温度計測用蛍光プローブを開発することで、温度測定の空間分解能を劇的に向上させることに成功。

さらに、蛍光の強度ではなく、その寿命を測定することで、プローブの濃度や照射光強度といった測定条件の影響を受けにくくし、生きた細胞内部の温度分布の計測を実現したのである。

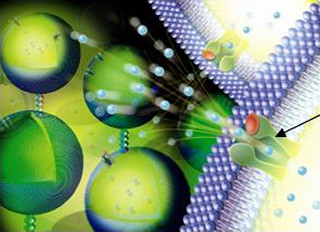

はじめに、細胞内に広く分散しうる「温度計測用蛍光プローブ」(画像1)を合成した。同蛍光プローブは、温度変化を感知するユニット、細胞内での凝集を防ぐユニット、蛍光シグナルを発するユニットで構成され、水溶液中にて温度依存的な蛍光寿命を示す(28℃にて4.6ns、40℃にて7.6ns)。

|

|

|

画像1。細胞内温度分布計測を可能にする蛍光プローブ。同蛍光プローブは、温度変化を感知するNNPAMユニット、細胞内での凝集を防ぐSPAユニット、蛍光シグナルを発するDBDユニットで構成され、平均分子量は約1万9300 |

この蛍光プローブは温度の変化に敏感で、0.18℃の温度差を検出可能だ。また、同プローブの温度検出性能は、pH、イオン強度、粘度、タンパク質の量など、細胞内部で局所的に大きく変化しうる要因にも影響を受けないという長所を持つ。

次に、合成した同プローブを、先端径が0.7μmのガラス製針を通してアフリカミドリザル腎臓由来の「COS7細胞」に導入し、「蛍光寿命イメージング顕微鏡」を用いて蛍光寿命像が取得された。

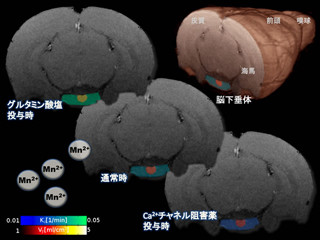

その結果、細胞核や中心体が細胞質と比較して温かいこと(画像2)、ミトコンドリアの近くで局所的に温度が上昇していること(画像3)などを鮮明にとらえることに成功したのである。

画像2は、蛍光プローブを導入したCOS7細胞(4個)の蛍光像(左)および蛍光寿命像(右)だ。蛍光寿命像では、蛍光寿命の長い(温度が高い)ところを赤く、短い(温度が低い)ところを青く示している。この蛍光寿命像より、細胞核(細胞内の丸円部分)の温度が細胞のほかの部分(細胞質)に比べて高いことがわかるというわけだ。

62個の細胞に対してデータ解析を行ったところ、これらの細胞において細胞核と細胞質の平均温度差は0.96℃だった。また同様に、中心体(矢頭で示されたヵ所)も細胞質より平均0.75℃高温であることが判明(細胞35個に対する解析より)。なお、蛍光像内の白線は10μmを表す。

そして画像3は、蛍光プローブを導入したCOS7細胞の蛍光像(左および中)および蛍光寿命像(右)。右2つの画像は蛍光像(左)内の四角内に対応する拡大像だ。また、蛍光像(左および中)において温度計測用蛍光プローブは緑色、ミトコンドリアは赤色で示されている。蛍光寿命像により、ミトコンドリアの近くで局所的に熱が発生している様子が確認可能だ(矢頭で示された箇所)。なお、蛍光像内の白線は10μmを表している

同様の細胞内温度分布は、ヒト子宮頸がん由来の「HeLa細胞」を使用した実験においても観測された。生きた細胞内の温度分布を高い温度分解能と高い空間分解能でとらえたのは、今回が世界初。大きな成果といえよう。

なお、今回の開発においては、チームリーダーである内山助教が新しい温度計測用蛍光プローブの開発を、内山助教と同じ研究科の岡部弘基助教が実際の細胞内の温度分布計測を、分担開発者であるNAISTバイオサイエンス研究科の稲田のりこ特任准教授が蛍光寿命イメージング顕微鏡のセットアップを、それぞれ担当した。

今回開発した細胞内の温度分布計測法は、どのような種類の細胞にも応用可能です。本成果は、さまざまな細胞の機能や病態化のメカニズムを、細胞内の局所的な温度とその分布から解明する可能性をもたらしました。これは、従来の生物学や医学では考慮することができなかった観点を導入し、生物学、医学分野における研究の発展に寄与するものと期待されます。

開発チームによれば、すでに世界各国のさまざまな分野の研究者から今回開発した温度計測用蛍光プローブの提供を要請されているという。日本発の新技術が世界中の研究者によって広く利用されることが期待されるとしている。

現在、開発チームは、この蛍光プローブにさらなる改良を行うことによって、より正確で、かつ針を通して細胞内へ注入する操作を必要としない簡便な細胞内温度分布計測法の確立を目指しているとした。