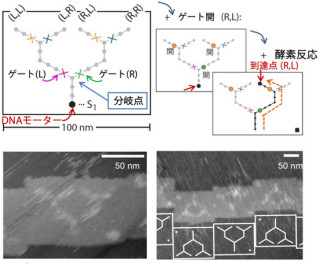

東北大学は2月13日、「クライオ電子線トモグラフィー法」方式の電子顕微鏡を用いて、哺乳類(マウス)の「気管繊毛」の3次元的な内部構造を世界に先駆けて解明することに成功したと発表した(画像1)。研究は東北大学国際高等研究教育機構(工学部兼務)の上野裕則助教らと、スイス連邦工科大学の石川尚グループリーダー(現ポールシェラー研究所、シニア研究員)の共同研究グループによるもので、成果は、米ナノ医学会紙「Nanomedicine-Nanotechnology, Biology, and Medicine」に掲載される予定。

|

|

|

画像1。マウス気管繊毛の3次元構造。9本の周辺微小管と1本の中心対微小管からなります。水色と紫色が分子モーターの「ダイニン」。オレンジ色はラジアルスポークと呼ばれ、繊毛運動の細かな調節をしていると考えられている |

近年、新型インフルエンザの流行が世界中で問題となるなど、空気を媒介したウィルス感染は日本だけでなく世界中で問題となっている。ヒトを含む哺乳類は、呼吸によって多量の量の空気を体内へ取り込んでいるが、この空気中にはインフルエンザウィルスなど、風邪や病気の原因となるウィルス・細菌が含まれているのはいうまでもない。

このようにヒトは日々の生活を営む上で、常に感染の脅威にさらされているが、ヒトの体には、呼吸によって取り込まれた異物を気管表面でトラップして繊毛運動によって除去する機能「クリアランス作用」が元々備わっている。この繊毛は直径約230nm、長さが5μmという小さな毛のような「細胞小器官」(細胞内である特定の機能を持った構造体)で、毎秒15回ほどで振動運動をすることが可能だ。しかし、この繊毛運動がどのように駆動され、粘液を効率的に輸送しているのかは謎だった。

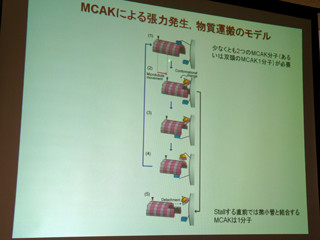

上野助教らは、スイス連邦工科大学にあるクライオ電子線トモグラフィー法方式の特殊な電子顕微鏡(画像3)を用いて、マウスの気管繊毛の観察を行った。クライオ電子線トモグラフィー法方式の電子顕微鏡は、「クライオ電子顕微鏡法」と「電子線トモグラフィー法」を組み合わせた方式である。クライオ電子顕微鏡法はタンパク質試料を液化エタンなどで急速凍結させ、物体の電子密度そのものを検出する方法だ。一方の電子線トモグラフィー法は、物体にさまざまな角度から電子線を照射し、3次元構造を解析する方法で、いってみればCTの電子顕微鏡版である。

クライオ電子線トモグラフィー法方式の電子顕微鏡の特徴は、試料を傾斜させながら撮影することができ、得られた傾斜情報から画像解析技術によって3次元構造を再構成できることだ。前述したように病院にあるCTと同様の原理だが、解像度は数nmという高分解能を実現できる。

繊毛構造は、基本的には画像1のように「9+2構造」(2本の中心対微小管の周囲に、9本の周辺微小管が取り囲んでいる構造)と呼ばれる対照的な構造と考えられていた。しかし、今回研究により、気管繊毛運動の駆動力を生み出す分子モーター(モータータンパク質)の「ダイニン」の分布が、非対称的であることが判明したのである。

ダイニンは細胞内に存在し、地上の生物が共通して持つエネルギー減の「アデノシン三リン酸(ATP)」を加水分解する活性を持った酵素タンパク質だ。このATP加水分解反応とともに力を発生することができ、モータータンパク質はほかにもミオシンやキネシンなどがあるがわかっている。

なお、ダイニンは繊毛運動の原動力であることはこれまでにも知られていたが、その中には運動性の異なるものが1本の繊毛内に複数種類存在しており、今回の研究でそれらの配置を気管繊毛内で詳細に解明することができたというわけだ(画像1)。

鞭毛内のダイニンの配置は、緑藻類「クラミドモナス」の鞭毛と同様に非対称性で、その非対称性の様式が生物種によって異なることも発見された。クラミドモナスは2本の鞭毛を持った単細胞生物で、葉緑体を持った緑色植物。鞭毛のミュータントが多数解析されている。

また、今回の研究では、先端光学顕微鏡技術も導入し、半導体蛍光物質「量子ドット」(半導体結晶で蛍光を発する微小粒子)を使って1本1本の繊毛運動を約8nmという空間分解能で解析することにも成功した。

この運動解析から、繊毛運動自体も非対称運動をしていることが判明。ダイニンの非対称的分布が繊毛運動の非対称性を生み出し、気管表面での一方向性の流れを引き起こすのに有用であることも確認されたのである。

今回の研究によって、詳細な気管繊毛のメカニズムがわかり、将来的には、風邪やウィルス感染を予防するための基礎医学的な情報源として、また気管に関する薬の効率的な開発などに多大な貢献ができるものと期待していると、研究グループではコメントしている。