慶應義塾大学などの研究グループは、「炎症性腸疾患(IBD)」患者の血中アミノ酸濃度の変化やその血中アミノ酸バランスの特徴を見出し、複数の血中アミノ酸濃度を用いた指標が、IBD患者の病態判別や疾患活動性評価に応用可能であることを明らかにしたと発表した。研究は慶大医学部消化器内科の日比紀文教授ら)と味の素、味の素製薬の共同研究グループよるもので、成果は、オンライン学術ジャーナル「PLoS ONE」に1月31日に掲載された。

IBDは「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」に分類されるが、原因が解明されておらず根本的な治療法は確立されていない。日本でも患者数は増加傾向にあり、潰瘍性大腸炎では13万人、クローン病では3万人を超える患者が厚生労働省の指定する特定疾患として登録されている。どちらの疾患も20~30歳代に発症することが多く、慢性の経過をたどることから就学、就労、結婚、出産といった社会生活に大きな影響を及ぼしてしまっている状況だ。

IBDの診断は臨床症状、内視鏡やX線検査所見、血液学的検査から総合的になされるが、IBDに対する疾患特異的な「血液バイオマーカー」(疾病の存在や進行度を濃度などの数値で反映し、疾患の診断や経過観察などのために測定される指標)は確立されていない。

また疾患の活動性を監視できるマーカーや、炎症の再燃予後を予測できるようなマーカーも確立されていない状況だ。そのため、痛みや危険を伴わない非侵襲的で患者負担が少なく、特異性と感度に優れたバイオマーカーの確立が急務であると考えられている。

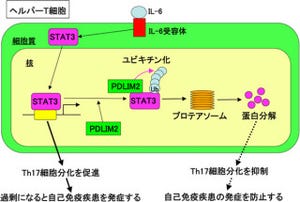

味の素と味の素製薬はクローン病患者の経腸栄養に用いられる成分栄養剤「エレンタール配合内用剤」の成分であるアミノ酸の機能に着目。血中アミノ酸濃度は生体の恒常性維持機能により一定に制御されているが、さまざまな疾患で健康な人と比較して血中アミノ酸濃度のバランスが崩れていることがわかってきており、味の素では血中アミノ酸濃度のバランスを統計学的に解析・指標化し、健康状態や疾病のリスクを明らかにする「アミノインデックス技術」をこれまで独自に開発してきた。

そこで今回、慶應義塾大学医学部消化器内科は味の素のグループと慶應義塾大学医学部を拠点とした共同研究を行い、「アミノインデックス技術」を用いたIBD診断の可能性を追求することにしたのである。

アミノインデックス技術では、空腹時の患者の血液を集め血しょう中のアミノ酸濃度を測定し、統計的な解析で血中アミノ酸バランスの特徴を反映した複数の血中アミノ酸濃度を用いた指標(インデックス)を作成する形だ。そこで今回の研究では、慶應義塾大学病院消化器内科を受診したIBD患者の内、クローン病患者165例と潰瘍性大腸炎患者222例を取得し、血しょう中の各アミノ酸濃度の測定が行われた。

次に、「アミノインデックス技術」を用いて、健康な人とクローン病、潰瘍性大腸炎患者を判別するインデックス、さらに、クローン病、潰瘍性大腸炎患者の「活動期と寛解(かんかい)期」といった疾患の活動性を判定するインデックスを見出すための解析を実施したのである。なお、IBDは腸の炎症のひどい状態(活動期)と炎症の治まった状態(寛解期)を繰り返す疾患であることから、それぞれの時期をそう呼ぶ。

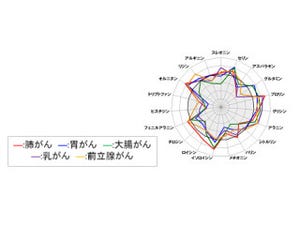

研究の結果として、以下の3点が明らかとなった。1つ目が、IBD患者では、健康な人に比べて「トリプトファン」や「ヒスチジン」など特定のアミノ酸の血中濃度低下していることだ。その低下は、寛解期と比較し活動期でより顕著であることも判明したのである。

2つ目は、IBD患者では血中アミノ酸バランスが変化していることが判明したこと。「アミノインデックス技術」を用いて健康な人とクローン病患者を判別するインデックス(画像1)および健康な人と潰瘍性大腸炎患者を判別するインデックス(画像2)が作成された。

これらのインデックスは高い特異度と感度で両者を鑑別することができた。「ROC(受信者動作特性)曲線下面積」では、それぞれ0.955、0.912となっている。さらに、新たに取得した別の患者集団でもこれらのインデックスは同等の判別精度を持っていたことが検証された。なお、ROC曲線とは検査方法の性能を評価する解析手法のこと。ROC曲線下面積はある検査によって正しく診断される確率をあらわす指標となり、0.5~1の値を取り、理想的な検査では値が1となる。一般に0.7以上の場合には有効な検査、0.8以上の場合には優れた検査とみなされる具合だ。

|

|

|

|

画像1・2。左が健康な人とクローン病患者を、右が健康な人と潰瘍性大腸炎患者を判別するそれぞれのインデックス。図中の小さな丸は試験対象者の血中アミノ酸濃度から算出されたインデックスの値、横棒は各群(健康な人・クローン病患者・潰瘍性大腸炎患者)の血中アミノ酸濃度を用いたインデックスの平均値を示す |

|

そして3つ目として、クローン病の活動期と寛解期の患者を判別するインデックス(画像3)と、潰瘍性大腸炎の活動期と寛解期の患者を判別するインデックス(画像4)も作成され、これらは高い特異度と感度で病期を鑑別できることが確認されたROC曲線下面積では、それぞれ0.894、0.849である)。

また、これらのインデックスは、「CDAI(クローン病活動指標)」、「CAI(潰瘍性大腸炎臨床的活動指表)」といった現在臨床で標準的に用いられる観察症状をスコア化した指数とよく相関していることも確認された。両指標とも、病気の活動性を評価するもので、CDAIなら発熱や下痢の回数など、CAIなら血便や腹痛の程度などをもとに点数化し、患者の重傷度や治療の効果判定に用いている。

さらに、活動期の患者をこのインデックスで経過観察していくと、治療が進み症状が治まるにつれて値が低下していくことも示された。

IBDは前述したように特異的な血液検査マーカーなどが確立していないことから、しばしば診断に難渋し専門医への相談および専門医による診断が必要となる。また、疾患の活動性を客観的に評価できるマーカーの開発も不十分であり、現状では患者の訴えや医師の診療録をもとにした臨床活動指数が用いられている状況だ。

しかし、これらは患者や医師の主観が多く含まれるため、客観的な指標の確立の重要性が唱えられており、今回の研究で得られた知見を応用することで、IBD患者の適切な診断、活動性の評価が採血検査という低侵襲的検査で可能になることが期待できると研究グループでは考えている。

なお、今回の研究では、慶應義塾大学病院1施設でのIBD患者の症例データを基にしているが、現在多施設による検証試験も進行中であり、臨床での実用化に向けた検討を行なっているという。

また、アミノインデックス技術は、すでにがんの早期発見の分野では味の素株と検査会社のエスアールエルにより事業化されており、今回の研究も検証が進めば臨床での実用化の道は近く、IBDの診断に貢献できる可能性があるとしている。