分子科学研究所(IMS)は日、常磁性化合物の「固体重水素核磁気共鳴」のSN比を向上し、分子構造解析のための「逐次スピンエコー」を用いる「高感度NMR測定法」を開発したことを発表した。分子科学研究所の西村勝之准教授の研究グループによる開発で、成果は「Chem.Phys.Lett」に掲載された。

固体の核磁気共鳴(NMR)は固体物質の局所的な構造を非破壊で調べることができる分光法だ。特に重水素(2H、核スピンI=1)の固体NMRは静的な分子構造だけでなく、秒~ナノ秒程度のタイムスケールの分子運動も解析できることから、物質の機能や物性と構造の関係を調べるために活躍している。近年ではポリマーなどの反磁性化合物のみならず、常磁性の金属錯体も測定の対象となっており、分子科学の研究における重要性が増している形だ。

このように多様な情報を得ることができるNMRだが、本質的に検出感度が低いことが難点で、そのため通常はスペクトルを測定する際に信号の積算、即ちラジオ波パルスを照射してNMR信号を取り込むという作業を繰り返し、スペクトルのSN比を向上させている次第だ。

もし、1回の測定でNMR信号を複数回取り込むことができれば、同じ積算回数でも得られるスペクトルのSN比は向上すると考えられ、それを実現できる方法の1つが逐次スピンエコー法の適用だ。

逐次スピンエコー法は、熱平衡状態の核スピン系に90°パルスを照射すると「横磁化」(磁気モーメントには縦成分の「縦磁化」と横成分の横磁化がある)が生成されることを利用している。この横磁化はその後内部相互作用により一定の速度で位相が乱れるが、時間tで再結像パルスを照射すると磁化の位相の乱れる方向が反転し、時刻2τで横磁化がエコーとして再結像されるという仕組みだ。この現象をスピンエコーといい、スピンエコーの後にさらに再結像パルスを照射することにより再びスピンエコーを出現させることが可能である。1回の測定で繰り返し生じるスピンエコーを逐次スピンエコーという。

しかしながら、常磁性化合物の重水素NMRでは、核スピン相互作用として「核四極相互作用」に加え常磁性イオンによる微細相互作用が寄与するため、既存の測定法では逐次スピンエコーを正しく生成できないという問題があったのである。

なお核四極相互作用とは、核スピンI≧1の場合に生じる相互作用で、核の電気四重極モーメントと核の周囲の電場勾配による相互作用のことだ。一般に核四極相互作用はNMRで観測されるほかの相互作用(化学シフトや磁気双極子双極子相互作用など)に比べて大きく、重水素NMRで主要な相互作用となる。

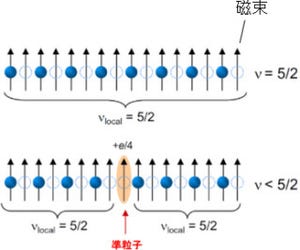

今回、研究グループはは90°および180°パルスを組み合わせて、核四極相互作用と超微細相互作用によって時間発展した横磁化を繰り返し再結像させる実験法を構築した(画像1)。

|

|

|

画像1。逐次スピンエコーを実現する重水素NMRの「パルスシーケンス」(ラジオ波パルスを照射するためのタイミングスキーム)。縦、横軸は各々ラジオ波強度および時間を表す。緑と赤の長方形は90°および180°パルスを表す。τacq1およびτacq2でNMR信号を取り込む |

仕組みは、90°および180°パルスが各々核四極相互作用および超微細相互作用に影響を与え、各々の信号取り込み時にスピンエコーを発生させるというものだ。

ただし、実際にこのシーケンスを機能させるためには、各々のラジオ波パルスの照射時間が十分短くなるような高強度のラジオ波を照射することが必要になる。これは重水素の核四極相互作用の大きさが100~200kHzに及ぶため、幅広い周波数領域をカバーするために高強度の短いパルスを照射する必要があるためだ。今回の研究では、信号検出を行うプローブのラジオ波照射および信号検出用のソレノイドコイルを小径に変更することにより、高強度パルスの照射を行った。

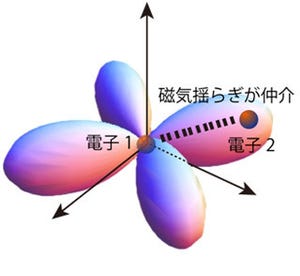

常磁性の「CoSiF6・6H2O結晶」を参照試料として実証実験を行った結果が、図2となる。(a)は逐次スピンエコーを行わない場合の測定結果。NMR信号(a-i)をフーリエ変換して得られるスペクトル(a-ii)の幅が260kHz程度に広がっているのは、主に核四極相互作用のためである。

(b)が今回開発した方法の測定結果で、スピンエコーが繰り返し生成され(b-i)、対応するスペクトルは櫛状になる(b-ii)。スペクトルの強度は測定シーケンスのパルス間隔により変動するが、この例ではスペクトルのSN比は(a-ii)に比べて約9倍向上した。

そして、(iii)は数値計算で得られたスペクトル。シミュレーションにより、分子構造に係わる核四極子結合定数などを精度よく決定することができた形だ。

|

|

|

画像2。常磁性結晶に対する逐次スピンエコーの有無の比較。上段(a)は逐次スピンエコーのない既存法による測定結果、下段(b)は今回の方法による測定結果。(i)、(ii)、(iii)は各々NMR信号、フーリエ変換スペクトル、そのシミュレーションスペクトルを表す |

このスペクトルは分子運動存在下では、その線形に変調を受け、この変調を解析することにより分子運動に関する情報を得ることができる。分子運動の検出能力を調べるために、スペクトルの温度依存性の測定およびそのシミュレーションを実施した結果、スペクトルの形状に変化が見られる分子運動の速度定数は逐次スピンエコー無しの場合は約104~106s-1乗の領域であったのに対し、今回の手法では約103~107s-1乗と領域が拡大することが判明した。これは、今回の方法が分子運動の解析にも有利となることを示している形だ。

近年、「多孔性配位高分子」が空隙を利用した分子の分離・吸蔵・触媒等の能力を有することから注目を集めている。細孔に吸着した分子の挙動を調べることは、優れた機能・物性を示す化合物の創生に重要だ。配位高分子の多くは骨格に常磁性イオンを含んでいるため、常磁性化合物に対し高感度測定ができ、また運動性を正確に解析できる今回の方法がそのような研究に役立つと期待されると、研究グループではコメントしている。