東京大学と理化学研究所(理研)の研究グループは、「電子を流す分子グラフェン層(電子輸送層)」と「ホールを流す分子グラフェン層(ホール輸送層)」が、ナノレベルの精度で真っすぐに接合した炭素ナノチューブの開発に成功したことを発表した。筒状の構造を持つ同ナノチューブは、光を照射すると発生する電子とホールがきれいに分離し、長寿命の電荷分離状態を実現することが判明、これは高効率な有機薄膜太陽電池にとって理想的な構造を実現したものだという。同成果は、東大大学院工学系研究科の相田卓三教授、理研基幹研究所エネルギー変換研究チームの福島孝典チームリーダー(東京工業大学教授)、東京大学大学院博士課程の張維研修生、および大阪大学大学院工学研究科の関修平教授らによるもので、米国の科学雑誌「Science」(オンライン版)に掲載された。

クリーンエネルギーとしての太陽電池の活用に期待が高まっているが、中でも柔軟かつ軽量、さらに低コストで大面積化が可能な有機薄膜太陽電池の実用化に向けた研究が各地で進められている。

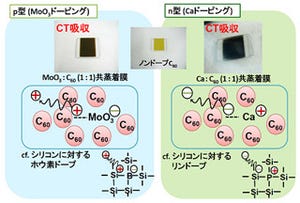

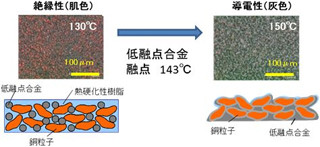

高効率化には、電子を流す層(電子輸送層)とホールを流す層(ホール輸送層)が相分離した状態で、おのおのの接触面積を最大限に広くとることが必要であり、これまでは、電子輸送性の分子とホール輸送性の分子の混合物を基板上へ塗布する手法が用いられてきた。しかし、それぞれの層の厚みや接触界面を精密に制御することは困難であり、せっかく光を照射して電荷(電子とホール)を発生させても、すぐに消滅してしまうという問題点があった。

研究グループでは、「ヘキサベンゾコロネン」と呼ばれるグラファイトの一部を切り出したホール輸送性の平板状分子(HBC)と、この分子骨格にフッ素原子を導入して電子輸送性を付与したHBC分子(FHBC)に着目して研究を行ってきており、2003年には、HBCに「水になじむ部分(親水性)」と「油になじむ部分(疎水性)」という相反する性質を導入した分子を合成して、それらが自発的に組織化し、それぞれナノチューブ状の構造体になることを見いだしていた。

今回の研究では、ナノチューブがナノレベルで精密な構造であることを利用して、理想的な相分離を実現し、発生させた電荷の長寿命化に挑んだという。

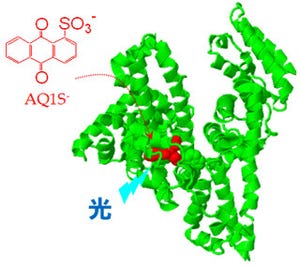

具体的には、HBCとFHBCの2つの分子グラフェンを精度よく接合して、ナノサイズの筒状の新しい炭素ナノチューブを考案した。同ナノチューブに、親水性と疎水性を適切に導入し、さらに、HBCからできたナノチューブには、金属を補足する能力をもったビピリジンを付加した。

通常、HBCとFHBCのナノチューブは、凝集して大きな束になるが、ここに銅イオンを加えると、ピピリジンが銅イオンを取り込み、銅イオン同士の反発で束がほどけ、1本1本の独立したナノチューブを得ることができた。

大きな束では隠れていたナノチューブの断面部は、ばらばらになるとむき出しになるため、そこから接ぎ木をするように別のナノチューブを成長させることが可能になる。

実際、HBCのナノチューブが分散している溶剤にFHBCの溶液を加えると、HBCの断面からFHBCのナノチューブがほぼ100%の確率で成長することが確認された。電子顕微鏡で観察した結果、この2種類のナノチューブが真っすぐに接合し、分子構造の規則性を保ったまま1つのナノチューブとなっていることが判明した。

このナノチューブに光を照射し電気特性を調べたところ、接合界面で発生した電子とホールはきれいに分離し、接合構造を持たないナノチューブの場合より4倍~6倍も長寿命化することが確認された。

これはホールと電子がきれいな接合面を境に別々のナノチューブ上にいるため、電荷再結合による消滅が抑制されたためと考えられると研究グループでは説明している。

同ナノチューブは、ホール輸送層と電子輸送層のそれぞれが高い秩序を持っているため、電子やホールは高い移動度を示すことが予想されるという。また、分子レベルで完全に密着した接合界面は光による電荷の発生に有利であるほか、この界面で生成した電荷は完全に分離した別々のナノチューブへと運ばれ、電荷の再結合による消滅を抑制することができるため、同ナノチューブに電極を接続する技術が開発できれば、高い光電変換効率の有機薄膜太陽電池の実現に向けた足がかりになるものとの研究グループでは説明している。