静岡大学 理学部の小堀康博 准教授らの研究チームは、たんぱく質に光照射をした直後に生まれる中間体分子の正確な位置や向きを決定し、光エネルギー変換の仕組みを明らかにしたことを発表した。同成果は米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」(オンライン版)で公開された。

植物の光合成やDNA修復などのさまざまな生命活動では、たんぱく質は光を利用して電子伝達を行う中間体分子を効率よく生み出し、エネルギー生産へとつなぐ重要な役割を持っている。この際に生成される中間体分子は不対電子を持つ不安定な状態となっており、DNA修復酵素では、たんぱく質に結合した芳香族分子が光を吸収するとアミノ酸残基(たんぱく質などの構成成分となっている単体のアミノ酸)であるトリプトファンの電子1個を引き抜き、不対電子を持った中間体の対として電荷分離状態を生成する。動物や植物などが高い効率でエネルギー変換を行うために、たんぱく質は光照射直後に生成した中間体分子の位置や方向を操り、もとの安定な分子に戻る反応が起こらないようにしていると考えられているが、たんぱく質中の電子雲の性質が分子およびアミノ酸残基の位置や向きによってどのような影響を受け、反応性にどのように寄与するかについての解明は進んでおらず、たんぱく質による光エネルギー変換の起源は現在も多くが謎のままであった。

小堀准教授らの研究チームは、電子スピン共鳴法を用いた電子雲の重なりによって生じる交換相互作用の解析手法および、中間体の磁気的な性質による精密な立体構造の解析手法の開発を行ってきており、これまでのうちに電荷分離状態の立体構造と電子雲の重なりの解析が可能となり、たんぱく質による光エネルギー変換の起源を実験的に明らかにする可能性を示していた。

今回の研究では、ヒトの血液中に豊富に含まれる薬物輸送たんぱく質であるヒト血清アルブミンと低分子化合物のアントラキノン誘導体(AQ1S-)との複合体試料を作製し、光によって電子伝達を担う反応中間体を人工的に効率よく生成させることに成功した。

|

|

|

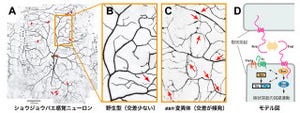

図1 新規な光エネルギー変換系として用いたヒト血清アルブミンのリボン構造(緑)と芳香族分子であるアントラキノンスルフォン酸イオン(AQ1S-)の結合位置。この薬物分子(赤)にパルスレーザー光を照射すると近傍のアミノ酸残基から電子を引き抜き、反応中間体の対である電荷分離状態が生成した |

芳香族分子などの薬物はたんぱく質のある特定の領域に入り込んでおり、この系の反応中間体を直接観測するために、ナノ秒の幅を持つパルスレーザーをたんぱく質複合体試料に照射し、照射後1μs後の電子スピン共鳴スペクトルを観測した。

従来でも、たんぱく質において互いに離れた位置関係にある不対電子間の距離や分子の向きを決定することはできたが、光照射直後の初期段階に近距離で生じた電荷分離状態において、中間体分子の位置や向きおよび、電子雲の重なりまでを正確に測定することはできなかった。今回の研究では入射レーザーの偏光方向Lの効果を観測し、量子論による解析を行うことによりたんぱく質内部における電子伝達分子の空間的な位置や向き、および電子雲の重なりの大きさを明らかにすることに成功した。

この結果、直交した中間体分子対の立体配置が電子雲の重なりを大きく抑制し、もとの安定な分子に戻らないようにすることによって効率よく光エネルギー変換を起こす様子を捉えることに成功。研究チームでは、こうした電子伝達機能に対する分子立体配置の効果を観測する実験・解析手法の確立が、多様な生体機能の起源解明や次世代エネルギー変換システムの構築に向けた重要な一歩になるとの考えを示す。

そのため今後は、光合成を始めとするさまざまなたんぱく質について光エネルギー変換の根源的な機構解明が進む可能性が高く、将来的には以下の様な応用につながることが期待されるという。

- 人工光合成:植物の光合成におけるエネルギー変換の仕組みの解明を進めることで、人工光合成の実現に資することが可能となる

- クリーンな新エネルギー源の創出:将来的には、たんぱく質を材料とする太陽電池や光触媒などの開発が期待される。電子伝達物質の立体的な配置やその機能を解明することで、さらに効率よく光電変換を行うたんぱく質の探索や色素分子などの材料開発および、電子輸送系の構築に資することが可能となる

なお、今回使用したヒトたんぱく質複合体では、もとの安定な分子に戻る速度が非常に遅いという測定結果から、吸収した光子あたりの収率で見ると、光エネルギー変換効率はほぼ100%であり、これは光合成たんぱく質に匹敵する高い効率であるといえることから、今回のヒトたんぱく質が、植物の光合成と同程度のエネルギー生産源として機能する可能性は十分に見込まれるという。また、同様な機能を持つほかのたんぱく質へ今回の手法を応用することで、さらに効率のよいエネルギーの創出に結びつくことも期待できるという。