東京大学(東大)は、組織内浸潤を促進するタンパク分解酵素「マトリックスメタロプロテイナーゼ」(MMP)の活性を抑制し、悪性度の高いリンパ腫・白血病の生体内増殖を抑制できる、血液線維素溶解系因子「プラスミン」の阻害剤の開発に成功したと発表した。東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター幹細胞制御領域の服部浩一特任准教授らの研究グループによる成果で、9月20日付の「Leukemia(電子版)」に発表された。

悪性リンパ腫・白血病は血液系細胞の悪性化によって生じるがんの一種で、近年日本でも増加してきている。数多くの新薬が開発されてはいるものの、組織型によって未だに致命率の高い予後不良の難治疾患であることが特徴だ。

研究グループは、生体内の血液凝固能を制御する線維素溶解系(線溶系)の因子プラスミンが、がん細胞の転移、MMPの活性化を制御することに注目。神戸学院大学と順天堂大学との共同研究により、プラスミンの阻害剤を悪性度の高いT細胞型リンパ腫および白血病を発症させたマウスに投与してみたところ、がんの増殖を抑制することに成功した。

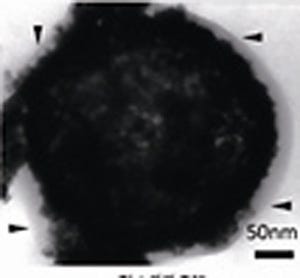

プラスミンは、生体血液中において、血液凝固系の亢進による血栓形成を制御する役割を担う機構である「線維素溶解系」の中で、中心的役割を担う生体因子の1つ。前駆体である「プラスミノーゲン」から、組織型あるいはウロキナーゼ型「プラスミノーゲンアクチベータ」の作用により活性化されて生成し、血栓形成の核となる「フィブリン」を分解するほか、近年はがん細胞の生体内での転移、組織内浸潤といった動態を制御するMMPの活性化を制御することが明らかとなってきた。

そしてMMPは、共通のアミノ酸配列を有し、細胞外マトリックスを基質とする亜鉛などの金属を活性中心に有する金属要求性タンパク分解酵素で、その多くは、「潜在型酵素プロ酵素」として産生され、プラスミンやMMP相互間で活性型MMPへと変換される。生体組織中にがん細胞が浸潤、転移する際は不可欠な因子と考えられており、これまで多くの阻害剤が報告されているが、欧米の臨床治験、動物実験でその深刻な副作用が明らかとなって以来、MMPを標的とした分子両方の研究開発自体にも支障を来しているという状況だ。

前述したように、従来の抗がん剤は細胞殺傷作用などの副作用があるが、今回の薬剤はそれらが存在しないことが大きな特徴。動物実験の結果からは、現在のところは有意な副作用も認められていない。こうした結果から、線溶系因子を新しい標的とした今回の薬剤は、リンパ腫・白血病に対する従来にない新しいタイプの分子療法の可能性を示したものと考えられている。

また今回の研究は、がん増殖過程における、線溶系を起点とした造血系細胞の動員と血管新生の促進機構を提示したことで、がん病態の新たな一面を明らかにした形だ。