理化学研究所(理研)、大阪大学、名古屋大学は9月28日、物質中の電子密度分布および特定元素の分布を大視野かつ高空間分解能で観察することのできる「走査型コヒーレントX線回折顕微法」を開発したことを共同で発表した。理化学研究所播磨研究所放射光科学総合研究センターの石川哲也主任研究員、大阪大学大学院工学研究科の高橋幸生准教授、名古屋大学大学院工学研究科の是津信行准教授らのグループによる研究で、成果は米科学雑誌「Applied Physics Letters」のオンライン版に、アメリカ東部時間9月28日に掲載。

近年、電子顕微鏡やプローブ顕微鏡の発展が目覚ましいが、これらの顕微鏡では10μm以上の広い領域にわたって100nmル以上の厚さを持つ試料の内部を10nmより優れた分解能で非破壊観察することは難しいとされている。

一方、X線をプローブとした顕微鏡は、X線の高い透過性を利用することで厚い試料の観察を行うことが可能だ。しかし、レンズの作製が難しく、空間分解能の点で他の方式の顕微鏡に大きな後れを取ってきたという経緯がある。

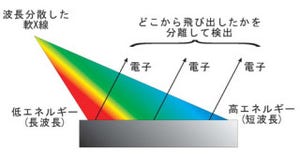

「干渉性(コヒーレント)X線散乱」と「位相回復計算」という特殊な計算を利用する「コヒーレントX線回折顕微法」は、レンズを使わない顕微法なので前述した技術的な問題を回避でき、近年、第3世代放射光施設を中心に盛んに研究されている次第だ。

これまで、研究グループでは大型放射光施設「SPring-8」の理研物理学科Iビームライン「BL29XUL」において、「X線集光ミラー」を駆使した高分解能コヒーレントX線回折顕微法を開発し、10nmより優れた空間分解能を達成してきた。しかし、コヒーレントX線回折顕微法で空間分解能が向上した反面、観察対象とする試料サイズは小さくなり、200nm以下の孤立物体に限定されるという、また新たな問題が生じていたのである。しかし、その観察領域が制限されるという問題の解決策もすでに開発済みで、それが「走査型コヒーレントX線回折顕微法」(通称、X線タイコグラフィ)だ。

ただし、X線タイコグラフィにも問題点がないわけではない。X線照射領域が重なるように試料を2次元的に走査し、各点からのコヒーレント解析パターンを測定する仕組みなのだが、試料上の正確な位置にX線を照射しないと、再構成像の空間分解能が低下してしまうのである。

そこで、研究グループでは高輝度光科学研究センターの大橋治彦副主席研究員、仙波泰徳研究員らと共同で、BL29XULの実験ハッチ内にX線タイコグラフィ測定用の「恒温化システム」を構築。「温度ドリフト」によるX線照射位置エラーを軽減させてきた。それに加え、X線照射位置を修正する技術開発にも成功し、10μm以上の視野を10nm以下の空間分解能で観察可能なX線タイコグラフィ法を開発・実証したのである。

さらに研究グループは今回、X線のエネルギーが内殻電子の結合エネルギーに近い状態の「吸収端近傍」で共鳴効果によって生じる元素の「X線異常散乱」を利用することで、これまでX線タイコグラフィで観察可能であった試料電子密度分布に加え、特定元素の分布の可視化も行った次第だ。

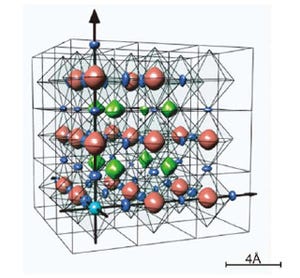

今回の開発の観察資料には、「金/銀ナノボックス粒子」を利用。金/銀ナノボックス粒子の合成は、「ポリオール還元法」によって合成された銀ナノ立方体粒子を「塩化金酸溶液」中に浸し、銀と塩化金イオン間の「ガルバニ置換反応」によって行った。

コヒーレントX線回折パターンの測定は、前出のSPring-8のビームラインBL29XULにて実施。X線エネルギーを金元素の「L3吸収端」(11.920keV)よりわずかに低い11.910keV、11.700keVに合わせ、各エネルギーのX線を集光ミラーによって約600nmのスポットに集光した。

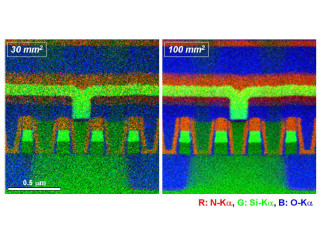

そして窒化ケイ素膜で指示した金/銀ナノボックス粒子に集光X線を照射し、試料を500nmステップで光軸垂直方向に2次元的に走査し、各エネルギー、各資料位置において、前方方向に観察される散乱X線強度をX線CCD検出器で測定した(画像1)。

この時、測定装置は、恒温室内に設置し、温度変化が0.01℃以下になるまで安定化させている。さらに、試料中の孤立ナノ粒子を位置基準とすることで、各点での測定後にドリフトによるX線照射位置のずれを修正し、毎回、正確な位置へX線照射を行った。

ただし、金/銀ナノボックス粒子から散乱されたX線による回折パターンは、試料背面の波動場のフーリエ変換の大きさの2乗に比例し、ナノ粒子の微細構造にとても敏感だ。だが、この回折パターンには散乱X線の位相情報が含まれていないため、「逆フーリエ変換」しても粒子の像を得ることはできない。そこで、位相回復計算という特殊な処理を行うことで、試料像を再構成するのである。

この位相回復計算という特殊な計算が通常の顕微鏡のレンズの役割を担っており、1つのエネルギーの測定で得られる複数の回折パターンから得られる像は、試料をX線入射方向から見た投影像に相当する(画像2・左)。この投影像は、走査型電子顕微鏡像(画像2・右)で得られるコントラストとは異なり、粒子によるX線の位相変化(電子密度分布)を反映している形だ。

|

|

|

画像2。金/銀ナノボックス粒子のX線タイコグラフィ像および走査型電子顕微鏡像。X線タイコグラフィでは、数100個の金/銀ナノボックス粒子およびナノロッド内部の中空構造を鮮明に観察することができ、位相シフト量(電子密度分布)が定量化される。X線タイコグラフィ像のピクセルサイズは8.4nm。一方、走査型電子顕微鏡像では、表面のみの情報で内部の構造を観察することが不可能 |

このX線タイコグラフィ像のピクセル分解能は、8.4nmで観察領域は5μm四方以上ある。数100個のナノ粒子と、1つのナノロッドが再構成されており、走査型電子顕微鏡では観察できない各粒子内の中空構造も鮮明に捉えることが可能だ。この像では、ナノロッドが部分的にチューブ構造を有していることが確認できるというわけだ。

さらに、2つのX線エネルギーの再構成像の差分を計算すると、金元素のみの再構成像が導き出される(画像3)。これは、選択した2つのX線エネルギーにおいて金元素のX線異常分散項の実部の値が大きく異なるからだ。金元素を反映したこの差分像を見ると、粒子の表面に金元素が局在していることがわかる。

また粒子1つの断面から粒子の壁の幅を調べたところ、表面から20nm程度の領域までは金が多く含まれていることも確認された。従来の研究では、同様の金属ナノ粒子で、単相の金-銀合金の存在が示唆されていたが、今回の結果から、銀が多く含まれる領域と金が多く含まれる領域とに層が分かれている可能性があることが判明している。

走査型コヒーレントX線回折顕微法はnmからμmに及ぶ広い空間スケールをカバーできることから、さまざまな試料観察への応用が期待されているという。例えば、超微細粒金属材料の特異な力学特性や脳神経細胞のネットワーク構造など、マルチスケールでの構造がその機能性と密接に関係している金属材料および生体物質の構造・物性研究などだ。

現状の問題点としては、コヒーレントX線の強度が十分でないため、回折パターンを取得するのに10時間程度を要してしまうことが挙げられる。しかし、現在検討されているSPring-8の次期計画で実現する高性能放射光源により、測定時間の短縮が可能となる模様だ。その高性能化により、100μmのサイズの細胞1つを10nmの分解能で3次元観察することも不可能ではないとする。

また、SPring-8での測定では、観察の空間分解能は、究極的には試料損傷によって制限されてしまう。しかし、SPring-8内にあるX線自由電子レーザー施設「SACLA」を用いたシングルショットイメージングを用いれば、試料が壊れる前の測定が可能となり、試料損傷による限界を大きく凌駕する分解能が得られると期待されている。この場合、細胞の観察を例に挙げると、細胞内小器官1つひとつのサブナノメートルイメージングおよびダイナミクスの研究が実現するという。

SPring-8とSACLAの相補利用により観察対象の空間スケールの幅を広げ、さらに時間スケールも広げることで、マルチスケールでの時空間イメージングが実現することが期待されている。