東京大学(東大) 大学院工学系研究科の樽茶清悟教授の研究グループは9月22日、NTT物性科学基礎研究所の都倉康弘グループリーダーとの共同研究により、電子スピンを利用した量子ビットで、「量子もつれ」の制御に成功し、2スピン量子ビット演算を実証したことを発表した。同成果は、米国科学誌「Physical Review Letters」のオンライン速報版で近く公開される予定。

量子コンピュータにおける情報の基本単位は量子ビットと呼ばれているが、その量子ビットを演算素子として機能させるために、量子ドット中の電子のスピンのほかに、量子ドット中の電子の電荷、原子の核スピン、ジョセフソン接合(超伝導)などのさまざまな物理的特性を用いた量子ビットが現在、提案および実現されている。

研究チームは、各量子ドット中の1個の電子スピンの向きを電子スピン共鳴(ESR)で制御する量子ビットの研究を行ってきており、今回は量子ドットを形成する材料にはGaAsを用い、既存の結晶成長技術およびナノテクノロジー素子作製技術を用いてさまざまな構造の量子ドットを作製し実験を行った。

ESRが発生すると共鳴的にスピンが回転するため、量子ドット中の電子スピンの回転操作に利用できる。しかし、複数の量子ビットを作るには、量子ドットごとに区別してESRが発生できるようにしなければならないほか、将来の多ビット化に対応するためには高集積化が可能な小型回路であることが必要となる。

こうした条件を満たす方法として、研究チームでは、これまでに微小磁石と量子ドットからなる量子ビットを考案し、機能することを実証していた。これは、微小磁石のもたらす傾斜磁場は位置によって強さや向きが変化し、その中で電子の位置を電気的に周期的に振動させると、電子は上下に周期的に変化する交流磁場を感じるという原理のもので、量子ドットは直流磁場をかけた状態にあるため、ここに傾斜磁場による交流磁場が加わると、振動電子にESRが発生し、スピン回転させることができるようになる。

電子の電気振動の時間が経過するにつれてスピンの回転角度は大きくなることから、この時間を調整することでスピンの回転をコントロールすることができ、ここに量子ドットを2個並べ、磁石の形状と位置を適切に選ぶと2個の量子ドットに別々にESRを起こす(2個の量子ビットを作る)ことができる。

量子ドット中の電子スピンで量子ビットを作る研究は、同研究チームとは異なる方法を用いても行われており、すでに2量子ビットが実現されている。しかし、量子計算の論理演算の高速化のためには、量子もつれ制御が必須ながら、そちらに関してはまだ成功例はなく、今回、研究チームはこのESRを利用して2量子ビットを構成する方式を発展させ、量子もつれの制御を実現する技術を開発した。

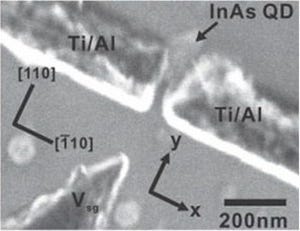

作製された量子ビット素子は、2つの量子ドットと微小磁石から構成され、量子ドットはGaAsを材料として半導体プロセス技術により形成された。それぞれの量子ドットの中には、電子を1個ずつ配置し、2個の量子ドットの上方に2つに分離した微小磁石(薄い黄色)を取り付けている。

半導体基板に平行に1T程度の直流磁場を加えると微小磁石は同方向に磁化し、直下の量子ドットの中心付近には大きい傾斜磁場が発生する。分離磁石の片方に高周波の交流電場VACをかけると、2個の量子ドットに対して異なる直流磁場でESRを起こし、スピンを回転させることができる。このスピン回転信号を、量子ドットの近くに取り付けた検出器(スピン検出器)にて測定した。

量子もつれを作るには、スピン回転と2つのスピン間の交換結合の制御を組み合わせて行うことができる。研究チームでは、スピン回転に加えて、2つの量子ドットのスピン間に交換結合を働かせることで量子もつれの制御(=変調と検出)を実現した。

まず、初期状態は第一と第二のスピンが上向きに揃った状態(1:上向き)×(2:上向き)から始めて、第一のスピンを90°回転させる((1:横向き)×(2:上向き))。この状態に一定時間のスピン交換結合を働かせると、スピン1重項と呼ばれる量子もつれ状態を作ることができる。実験ではスピン交換結合させる時間を調整して、量子もつれの程度を変えることができたとするほか、同量子もつれの形成は、計算によっても予測することができたという。

今回の成果により、スピン交換結合の時間制御を組み合わせて量子もつれ制御ができるようになったことから、論理演算の高速性と超並列処理の特長を評価できる技術レベルに近づいてきたといえる。同制御技術は、従来の計算機が苦手とする暗号解読やデータベース検索などの複雑な計算処理を高速に、また超並列的に行うために不可欠な技術要素であり、研究チームでは今後、より高速に量子もつれを制御できるように量子ドット構造や微小磁石構造の改良を進めていき、それをもとに、より複雑な計算を実行し、量子コンピュータを用いると、原理的に従来の計算機より高速な計算処理が可能であることを実証していく予定としている。