慶應義塾大学(慶應)は9月9日、アルツハイマー病患者の皮膚細胞から、「人工多能性幹細胞」(iPS細胞)を作成することに成功したと発表した。今回の研究は同大学医学部神経内科の研究グループと同生理学教室との共同によるもので、成果は医学雑誌「Human Molecular Genetics」のオンライン速報版で公開される予定だ。

日本は急速な高齢化に伴い、認知症の患者数も比例して増えており、なんと2030年には約350万人に達すると予測されている。患者ひとりに対して3人の介護人が必要とされることから、2030年には1000万人以上が介護に関わらなくてはならなくなるという。日本にとってこのことは重要な課題であり、画期的な治療法や予防法が開発されることが希求されている現状である。

またアルツハイマー病は、認知症全体の約半分を占める最も頻度の高い神経難病だ。一般には65歳以降に記憶障害で発症し、確実に進行して見当識障害や理解判断力の低下が現れ、最終的には人格障害や寝たきりの状態に至る、根本的治療法のない難治性疾患である。

さらに、働き盛りの40歳代から発症する若年性アルツハイマー病も近年注目されており、生活基盤の崩壊、長期介護の必要性から大きな社会問題となっている。治療は対症療法が中心で、根本的治療の開発は立ち後れており、完治は臨めないのが現状だ。

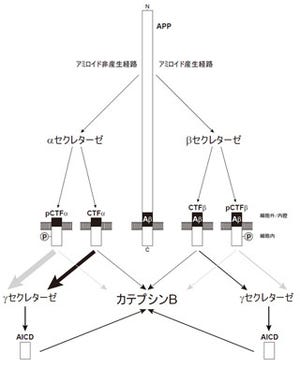

アルツハイマー病患者の脳では、神経細胞で作られる「アミロイド前駆体タンパク質」が切断され、その断片の一部が「ベータアミロイド」として、細胞外に放出される。このベータアミロイドが過剰になると神経細胞に毒性に働き、認知機能の低下、さらには神経細胞の死滅させてアルツハイマー病を発病させるという考え方が「アミロイド仮説」だ。

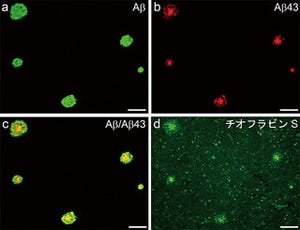

これまでの研究で、アルツハイマー病患者の脳には、ベータアミロイドが多量に蓄積していることがわかってきている。さらに培養細胞やマウスによる実験から、アルツハイマー病では、アミノ酸の数が40個と42個からなる2種類のベータアミロイドの内、毒性の高い「ベータアミロイド42」が過剰に産生されている可能性が示された。つまり、ベータアミロイド42を減少させることができれば根本治療につながると考えられているのだが、このアミロイド仮説を立証するには患者の生きた神経細胞で確認せねばならず、これまでの技術ではそれを行うにはまだ困難だったというわけだ。

そして、神経難病の研究に画期的な手法となるとして期待されているのが、iPS細胞。しかし、高齢者の疾患であるアルツハイマー病のiPS細胞の樹立、解析には困難が伴い、世界的な研究競争が行われているのが現状である。

今回の研究では、アルツハイマー病の内の2~3%とされる遺伝性の「家族性アルツハイマー病」患者(プレセニリン1もしくは2変異)の皮膚繊維芽細胞よりiPS細胞を作成し、神経細胞の誘導に初めて成功した。さらに、患者由来の神経細胞では、ベータアミロイド42の産生が通常の2倍に増加していることも確認。これにより、アルツハイマー病のメカニズムであるアミロイド仮説を患者由来の生きた神経細胞で証明したことになる。

さらに、同グループではアルツハイマー病iPS細胞由来神経細胞をアルツハイマー病治療候補薬で処理を行い、ベータアミロイド42の産生が抑えられることを示した。この結果から、アルツハイマー病患者のiPS細胞を用いることで、新規認知症治療薬の開発につながるとしている。

これまで、アルツハイマー病の治療薬の開発が難しい状況にあったのは、患者由来の神経細胞を用いた薬剤の開発、薬効評価ができなかったことがひとつ。しかし、このアルツハイマー病iPS細胞を用いれば、病態の解明、薬剤スクリーニングが可能となり、より信頼性の高い薬剤の開発にもつながるとしている。

そして、iPS細胞を利用したアルツハイマー病の画期的な早期診断法や認知症の再生医療にも展開できる可能性もあるとした。