物質・材料研究機構(NIMS)などで構成される研究グループは、超伝導磁石を用いて24.0Tの磁場発生に成功したことを発表した。

これはNIMS超伝導線材ユニット マグネット開発グループの松本真治 主任研究員らの研究チームと、ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー(JASTEC)、理化学研究所、千葉大学、山形大学、茨城大学、産業技術総合研究所などによるもので、科学技術振興機構(JST)研究成果展開事業(戦略的イノベーション創出推進プログラム)の一環として行われたもの。

核磁気共鳴(NMR)装置に使用される超伝導磁石は、発生する磁場の増加とともに感度と分解能が増加するため、より強い磁場を発生することが要求されるが、磁場を強くするためには超伝導磁石が大型化し、冷却に必要とされる液体ヘリウムの使用量も増加する問題が生じており、これまでNIMSでも1999年に23.4T(当時は金属材料技術研究所:NRIM)を実現した後、2009年に23.5TのNMR磁石(1GHz)を製作するにとどまっていた。

この主な原因である強磁場化に伴う超伝導磁石の大型化および運転コストの増加は、1986年以降の超伝導磁石の最高磁場は液体ヘリウム(沸点4.2K)をさらに約2Kまで冷却することで達成されており、その液体ヘリウム消費量の増加と減圧用ポンプの設置コストが負担となっていた。

今回研究グループでは、酸化物系高温超伝導線材の中でGdBCO薄膜線材に着目し、そのコイル化に取り組んだ。同線材は、長手方向(長辺の方向)に優れた機械的強度を有し、4.2Kでは30Tを超える磁場でも十分な臨界電流が得られるため、これでコイルを作製した場合に、強磁場中で大電流を流すことができ、なおかつ通電中に線材長手方向に働く電磁力に対しても特性が劣化しないことが期待されていた。

しかし、同線材を使用してコイルを作製し、実際に通電すると狙い通りの特性が得られない事例が頻発し、場合によっては線材の一部が焼損したこともあったという。研究グループでは特性評価後にコイルを分解し劣化した箇所を特定することで、線材はテープに垂直な力に対し敏感で、巻線、コイルの樹脂含浸、冷却、通電による磁場発生のすべての過程で線材の一部に力が集中しないように工夫する必要があることを見出した。

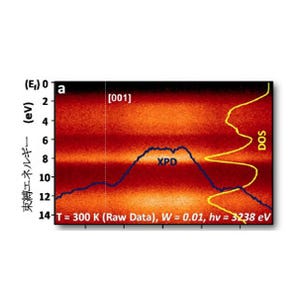

これを受けてコイル作製法を改善するとともに、線材としては、臨界電流密度が高く、厚いハステロイ(ニッケル合金)基板で剛性に優れ、巻線時の固定も容易なGdBCO線材(フジクラ製、幅5mm×厚さ0.16mm)を使用してコイルを製作した。コイルには内径50mm、外径112mm、高さ88mmで総長516m線材を使用。同コイルを液体ヘリウム中で17.2Tを発生する金属系超伝導磁石の内側に組み込み、17.2Tの磁場中で321Aまで通電することで、磁石中心部に24.0Tの磁場が発生することを確認した。

この際の巻線部の電流密度は234A/mm2、線材に加わる長手方向の応力は408MPaで、通常の金属系超伝導コイル(100A/mm2、200MPa)に比べて倍以上高い値で動作することが確認された。

これまで酸化物系高温超伝導コイルを水冷銅磁石に組み込み26.8Tを発生した例や、ハイブリッド磁石に組み込み33.8Tを発生した例はあったが、磁石すべてが超伝導状態を保った超伝導磁石単独としてのこの値は世界最高クラスとなり、液体ヘリウム温度での更新は1986年以来となる。

また、コイルの電流密度を増加できたため、24Tを発生した磁石のサイズは、1999年に23.4Tを発生した磁石と比べて外径で1/2以下と小型になっている。

|

|

|

中心磁場24.0Tを発生した超伝導磁石の構成。NbTiとNb3Snコイルで17.2Tを発生する超伝導磁石にGdBCOコイルを組み込んだ。外側の一点鎖線は1999年に23.4Tを発生した超伝導磁石のサイズ |

同コイルは巻線内部で接続を1カ所行っているが、今回の結果でその接続技術の信頼性も確認されたことから、同接続技術を使うことで、超伝導線材の接続を繰り返し、さらに大きなコイルを製作することも可能であるとしており、現在、触媒の高性能化などで威力を発揮しているNIMSの930MHz(21.8T)NMR装置と同程度の大きさでより性能の優れた30T級NMR装置の開発や、800MHz(18.8T)程度のNMR装置を小型化し、通常の実験室でも設置可能にする、といったことができるようになると研究グループでは説明している。