植物の種子は、水を吸うと同時に休眠から目覚め、細胞の代謝を一気に活発化させ、その結果、ピロリン酸が蓄積される。ピロリン酸はヒトでも植物と同様に、生命が活動するときに代謝の副産物として形成され、細胞質に蓄積される。

ピロリン酸は、リン酸が2つつながった化合物で、生物がさまざまな代謝をする際に、どうしても出来てしまう物資で、リン酸化合物であるATPと同様に、分解することでエネルギーを取り出せるが、ATPと異なり毒性を有するため、生物としては早く分解する方が良いと言われてきた。

一方の植物では、ピロリン酸を分解する酵素を使い、その分解で得たエネルギーを利用して、細胞の体積の大半を占める液胞の中を酸性化すると考えられてきたが、その酵素の意義が、ピロリン酸を分解することにあるのか、それとも液胞を酸性化することにあるのかは不明であった。植物の成長に重要な植物ホルモンであるオーキシンを組織の中で正確に輸送するためには、ピロリン酸の分解酵素による液胞の酸性化が重要とされるが、その一方で、それは変だという反論もあった。しかし、ピロリン酸分解酵素は植物のみならず、大腸菌からヒトまでの生物が持つ重要な酵素ながら、この働きが失われると生存できないとされてきたため、これまで解析のめどは立っていなかった。

今回、東京大学(東大)などによる研究グループは、ピロリン酸の分解酵素の機能が失われた変異体株(fugu5-1変異体)が生活能力を持つこと、またショ糖を添加すると表現型が回復することに着目し、同問題に取り組み、植物が種から芽生えて成長する段階では、液胞の酸性化よりも、ピロリン酸の除去そのものこそが重要であることを明らかにした。

同成果は、塚谷裕一(東京大学大学院理学系研究科教授)、Ferjani Ali(東京学芸大学生命科学分野助教)、堀口吾朗(立教大学理学部生命理学科准教授)および前島正義(名古屋大学大学院生命農学研究科教授)、瀬上紹嗣(名古屋大学大学院生命農学研究科研究員)、武藤由香里(元名古屋大学大学院生命農学研究科修士課程2年)らによるもので、国際誌「Plant Cell」(オンライン版)に掲載された。

今回、研究グループは、実験材料にモデル植物であるシロイヌナズナを用いて、まずピロリン酸の分解酵素の機能が欠損した変異株(fugu5-1)について調べた。

その結果、fugu5-1変異体の表現型は培地にショ糖を添加することで回復することが判明した。細胞の中身を分析した結果、野生型に比べてfugu5-1変異体ではピロリン酸を過剰に蓄積しており、そして貯蔵脂質に由来するショ糖の生合成が阻害されていたという。

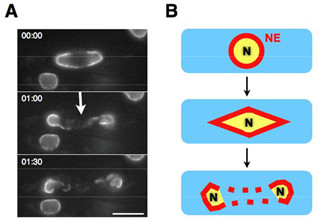

この結果では、ピロリン酸の分解酵素が持つ2つの機能のうちのどちらが損なわれたためかどうかが不明であったことから、さらに研究グループではfugu5変異体にパン酵母のピロリン酸分解酵素を導入。パン酵母のピロリン酸分解酵素は、植物の場合と違い、ピロリン酸分解のみの機能を持ち、液胞内の酸性化を行わない性質があるが、これをはたらかせたfugu5変異体は、完全に表現型を回復したという。

|

|

|

野生型(左上)、fugu5-1変異体(右上)、パン酵母のピロリン酸分解酵素を導入したfugu5-1変異株(下段左右)。播種後一週間の芽生えの写真。正常な子葉は"うちわ型"(左上)の丸い形なのに対して、fugu5-1変異体ではやや細長い形になる(右上)。酵母のピロリン酸分解酵素を導入した株では、この子葉の形状は回復しむしろ大きくなった(下段左右)(スケール:2mm) |

この結果は、発芽後の成長において、ピロリン酸の除去機能が重要であることを示すもので、植物のみならず他の生物におけるピロリン酸分解酵素の生理機能を解明する突破口となるという。

また応用的には、今回の遺伝子導入において、ピロリン酸の分解による芽生えの成長促進が認められたことから、成長促進効果によるバイオマスの増大などへの寄与が期待されると研究グループでは説明している。