北海道大学(北大)は、単一細胞内の水素イオン濃度(pH)を無染色で可視化する「蛍光寿命イメージング測定」に成功したと発表した。

同大学電子科学研究所教授の太田信廣氏と准教授の中林孝和氏らのグループが、富士フイルムとの共同研究で開発したもので、アメリカ化学会(American Chemical Society)の学術誌「The Journal of Physical Chemistry B」オンライン版に掲載された。

酸性やアルカリ性の度合いを示す水素イオン濃度は、人間の体にとって重要で、バランスが崩れると嘔吐や呼吸困難などを引き起こし、ガン化した細胞では細胞中のpHが増加(水素イオン濃度が減少)すると報告されている。

しかし、細胞中のpHを調べるのは容易ではなく、従来は細胞を蛍光物質で染色し、その物質が発する蛍光の強さ(強度)から細胞内のpHが調べられてきた。ただし、染色による方法では蛍光物質という異物を細胞内に導入することから、細胞本来の状態を変化させてしまうという問題がある。場合によっては、蛍光物質が毒性を持つ可能性もあるのだ。さらに、染色に時間を要することから手術などの迅速な判断を求められる場面では利用できないという欠点もあった。

そこで今回の研究では、細胞自身が持つ蛍光物質の蛍光寿命(自ら発光することを「自家蛍光」という)を用いることで、細胞内のpHの測定をするという方法が開発されたのである。特徴は、細胞を染色する必要がないために測定時間を短縮できたということと、細胞本来の状態を維持しながらの測定ができるということの2点だ。さらにいえば、内視鏡と組み合わせて利用できるため、細胞や組織を採取せずにそのまま人体内部のpHを調べられるという点も長所だ。

蛍光寿命とは、物質が光を吸収して高エネルギー状態が生成され、その状態から蛍光を発して元に戻るまでの平均時間のことをいう。十分に短いパルス幅を持ったパルス状の光で物質を励起した時、発する蛍光の強度が1/eになるまでの時間として一般的には定義されている。

今回開発された「蛍光寿命イメージング法」は、短いパルス幅を持つレーザーを用いて、細胞の各位置における蛍光寿命を用いて画像化する方法。蛍光寿命の値は、蛍光強度のゆらぎや色素物質の濃度には依存せず、入射光の強度や波長にも依存しないという特徴を持つ。よって、蛍光強度測定と比較した場合、より高感度、より精密な測定を行うことができるというわけだ。また、蛍光強度測定では光によって蛍光物質が壊れて蛍光強度が減少してしまう現象「光退色」が大きな問題になるが、蛍光寿命の値は光退色にも依存をしないという強みを有している。

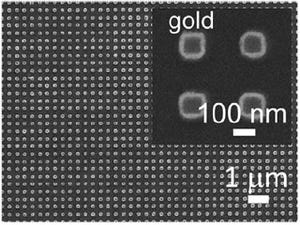

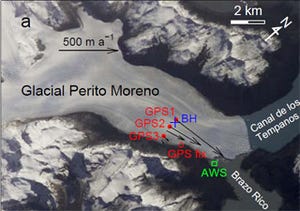

蛍光寿命イメージング法でターゲットにしているのは、細胞内に含まれる物質「ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド」(NADH)だ。pHの増加に応じてNADHの蛍光寿命が短くなり、なおかつ敏感に応答する特性を利用しているのである(画像1)。ちなみに蛍光寿命が変化する仕組みは完全に解明されていないが、NADHと周囲のたんぱく質との相互作用がpHの値に応じて変化することが理由の1つと推察されている。そのほか、核とミトコンドリアにおいては蛍光寿命の変化が異なることも判明(画像2)。細胞内の各器官におけるpHの値を選択的に検出できることもわかったのである。

NADHがほぼすべての細胞に存在することから、蛍光寿命イメージング法は多数の細胞への応用が可能で、ゆえに一般的な手法としての活用も可能という。細胞内に異物を混入する必要がなく、迅速な判断が可能であることから、疾病の早期検出やがん診断などへの応用も期待できるとしている。