慶應義塾大(慶応大)文学部の渡辺茂教授は、マウスが、皆で一緒にストレスを受ける場合(共感)と、他は自由にしているのに自分だけがストレスを受けている(妬み)場合を認知していることを解明した。同成果は米国科学誌「PlosOne」(オンライン版)に掲載された。

人間や他の社会性動物では他者の情動の理解が社会生活のための重要な機能になるが、今回の実験では、ストレスがかけられると嫌なことの記憶がいつまでも残ることを利用して、共感と妬みを調べた。

ストレスの効果にはさまざまなものがあるが、今回の実験では、マウスを拘束することで、嫌悪的な記憶の保持に対するストレスの効果を調べた。

具体的な実験内容としては実験箱に台を置き、マウスをその上に配置。マウスが床に降りると、電気ショックがかかる仕組みとし、マウスは1~2回床に降りると学習し、台から下に降りなくなる。次は、台を取り除き、マウスを床に放すが、電気ショックはかけずに、床は危険でない(嫌悪的でない)ということを訓練。その直後、1日後、3日後、1週間後にまたマウスを台に乗せ、床に降りるまでの時間を計測した。

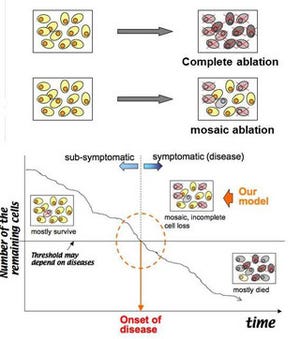

床が危険でないことを学習していればすぐに台から降りるはずだが、この訓練の前に1週間毎日拘束ストレス(採血のためのホルダーにマウスを閉じ込める)を2時間受けていると、そうでないマウスより台から降りる時間が長くなることが確認され、これによりストレスにより嫌悪的な記憶が強くなっていたということが判明した。

しかし、この効果は5個体が一緒に拘束されると弱くなり、台からすぐ降りるようになったが、逆に1個体だけ拘束し、他の4個体は周りで自由にしているとストレスの記憶に対する効果は強くなり、なかなか台から降りようとしないことも確認された。

このことは皆が一緒にストレスを受ける場合(共感)と、他は自由にしているのに自分だけがストレスを受けている(妬み)場合をマウスが認知していることを示唆するものだと同教授は説明している。

マウスのストレス経験はストレスホルモンであるコルチコステロン(人間ではコルチゾール)が増加させる。ストレスの記憶に対する効果はコルチコステロンを介したものだといわれており、1個体だけでストレスを受けた後、5個体一緒にストレスを受けた後、他個体は自由で1個体だけストレスを受けた後のそれぞれにおいて採血を行い、血中コルチコステロンを計ったところ、一緒にストレスを受ける場合は、1個体だけの場合よりコルチコステロンが低下し、自分だけがストレスを受ける条件では逆に増加したことが確認され、先に調べた記憶の保持効果と同じ結果が出た。

社会生活を送る上で他者の情動を理解することは重要であり、他者の不幸が自分にも不快に感じられることも、他者の幸福が自己の快になることも「共感」だと考えられている。しかし、他者の幸福が不快に感じられること(いわゆる妬みなど)も考えられ、これはある種の不公平感だと考えることもできるほか、他者の不幸が快になる場合(いわゆる「他人の不幸は蜜の味」)も考えられる。これらの他者に対する情動は単なる共感より複雑なものだが、合理的な反応とはいえない。しかし、人間はそのような高次な情動反応を強く持っており、おそらく長期的に持続する社会の維持のためにはそのような複雑な情動がそれなりの意味を持っているのであると考えられている。

今回の研究はそうした「高次情動」が霊長類以外の動物でも見られることを示唆したものであるというが、今回の実験では「他人の不幸は蜜の味」という感情(社会的な情動)については調べることはできなかった。この感情について同教授は、「面白いことにこの感情は表に出すことはできません。秘匿することがこの情動の特徴なのです。人間以外の動物でも他個体の不幸に快を感じるか、さらに動物がそれを隠そうとするか、というのが次の課題になります」と次の研究に向けた方向を示すほか、「この感情には他者と自分の社会的な地位が関係すると思われます。つまり、自分より社会的に上位の者の不幸により快感を覚えるかもしれません。これらも実験的に調べる必要が有ります」とコメントしている。

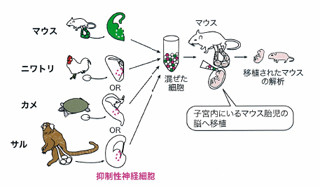

なお、これらの研究は比較認知科学といわれるものの一部で、人間のさまざまな性質を他の動物と比較することで、その進化の道筋を明らかにしようとする研究だという。