東京大学(東大)は8月17日、植物-昆虫の生物界を越えて寄生をする細菌「ファイトプラズマ」のスイッチ遺伝子群を特定したことを発表した。今回の発表は、東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻 特任准教授の大島研郎氏と、同教授の難波成任氏によるもので、米国科学誌「PLoS ONE」に掲載された。

植物の篩部細胞内に寄生し、病気を引き起こすPhytoplasma属細菌の「ファイトプラズマ」。特効薬がないことから世界中の農作物に被害をもたらしている同細菌は、昆虫-植物という大きく異なる生物間を水平移動する「ホストスイッチング」により感染を拡大し、今や気候変動なども影響して世界的な問題となっている。感染する昆虫は、セミの一種で害虫のヨコバイなどだ。

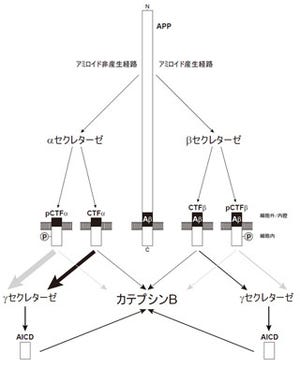

このホストスイッチングの仕組みがこれまで判明していなかったが、今回の研究で、それぞれの宿主に合わせ、トランスポーター(タンパク質の一種の膜輸送体)や酵素、分泌タンパク質などを巧みに使い分けていることを確認した。

研究では、ファイトプラズマのゲノムデータを基に、同細菌のDNAマイクロアレイを作製。それを利用してファイトプラズマの遺伝子発現を網羅的に調べた結果、同細菌は植物宿主と昆虫宿主を交代するたびに、ゲノム全体の約1/3に相当する遺伝子の発現量を変化させていることが判明した。特に、トランスポーターや浸透圧を調節するチャネル、糖分解酵素、宿主細胞内で働く分泌タンパク質などを巧みに使い分けていることがわかっている。動物と植物という異なる生物界の宿主に適応するため、ファイトプラズマが自身の遺伝子発現を変化させている可能性があることが、研究結果からわかってきたという。

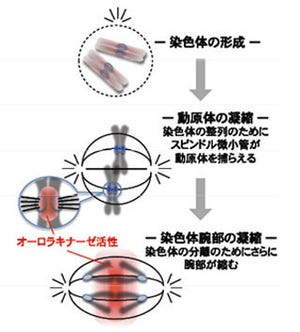

また今回の研究では、ファイトプラズマが宿主に感染するために重要なシステムあると考えられることから、ホストスイッチング機構に関わるたんぱく質の機能を阻害することで、増殖を抑えられるかどうかも検証された。実験では、植物感染時に働く浸透圧調節チャネルの機能を、阻害剤を用いて抑制。すると、ファイトプラズマの増殖を部分的ながら抑えることに成功した。これは、ファイトプラズマ病の新規防除技術の開発につながるという。

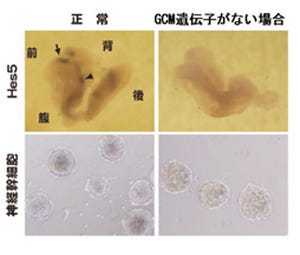

さらに、今回の研究でファイトプラズマが植物に寄生する際に利用する遺伝子群が明らかにされたことにより、波及効果として「植物の形を変えるメカニズム」が判明する可能性もあるとしている。