京都大学(京大)の研究グループは、マウスで多能性幹細胞であるES細胞とiPS細胞を卵子や精子を作る元となる始原生殖細胞に試験管内で分化させて、それらをもとに健常な精子とその子孫を得ることに成功したことを発表した。

同成果は同大大学院医学研究科の斎藤通紀教授と林克彦講師らの研究グループによるもので、米国科学誌「Cell」のオンライン速報版で公開された。

iPS細胞作製効率の改善や、ベクターのゲノムへの組込みを伴わない、より安全なiPS細胞作製技術の開発などが進められており、今後、iPS細胞を高い効率で再現性よく、医学的に有用な細胞に分化させる技術の開発が重要になってくると考えられているが、その一方で、体細胞を分化前のiPS細胞に戻す(リプログラミング)分子機構に関しては、多くの点が未解明のままとなっている。

このリプログラミング過程に関与する分子機構を解明することは、iPS細胞作製のさらなる効率化・簡便化につながると考えられている。中でも生殖細胞系列は、ヒトを含む多細胞生物を構成する生体内の細胞系譜の中で、最も細胞の多能性や細胞リプログラミングに関連するものであると考えられている。また、生体における細胞系譜分化・機能維持機構の正確な理解と、それらの過程を規定するエピゲノム状態の測定を可能にすることは、この分野の研究をさらに発展させるものと考えられている。

同研究グループでは今回、マウスの発生において生殖細胞が作られる過程に起きる遺伝子発現や、リプログラミング現象を体外培養系で再構築することを目的にして実験を行った。方法としては、生殖細胞を含めたほぼ全ての細胞になりうるES細胞やiPS細胞を材料として、それらを体外培養において始原生殖細胞に分化させることを試みた。材料としては、始原生殖細胞に特異的に発現する遺伝子であるBlimp1とStellaの発現制御下に、蛍光たんぱく質が発現するよう遺伝子改変したES細胞を用いており、これにより始原生殖細胞に分化した細胞は蛍光たんぱく質により光を発するため、蛍光顕微鏡下で容易に観察できるようになった。

これまでも、ES細胞から始原生殖細胞を分化させて体外で培養する技術開発は行われてきたが、精子や健常な子孫を創出できる始原生殖細胞を体外培養で作製できた成功例はなかった。その原因として、適切なES細胞の分化培養条件を整えられなかったことが挙げられる。特に体内の発生では、始原生殖細胞はエピブラストと呼ばれる細胞集団から成長因子BMP4により誘導されるが、これまでの研究では、ES細胞からエピブラストまでの分化培養条件の検討が不十分であったことから、上手く培養できずにいた。今回の研究では、ES細胞を成長因子bFGFとActivinおよびKSRで培養するという方法を開発し、エピブラストに近い状態の細胞を作製することに成功しており、同細胞は「エピブラスト様細胞(Epiblast-like cells:EpiLCs)と名付けられたという。

|

|

|

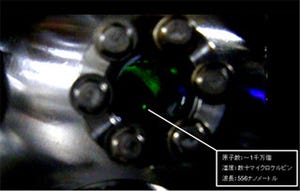

図1:ES/iPS細胞からのEpiLCsの分化とPGCLCsの誘導。ES/iPS細胞はActivin、bFGF、KSRと培養することでEpiLCsに分化する。EpiLCsはさらにBMP4などの成長因子によりPGCLCsに分化する。PGCLCsに分化した細胞は蛍光たんぱくVenus(緑)およびCFP(青)を発現するため、容易に蛍光顕微鏡下で観察できる |

さらに研究グループでは、同EpiLCsをBMP4により刺激した後、蛍光たんぱく質の発現を指標に始原生殖細胞様細胞(PGC(Primordial Germ Cell)-like cells:PGCLCs)を単離し、その遺伝子発現パターンを調べたところ、体内の始原生殖細胞とほぼ同等であることを確認した。

|

|

|

図2:EpiLCsからPGCLCsへの分化過程における遺伝子発現の推移。マイクロアレイ解析により、EpiLCsからPGCLCsへの分化過程で起こる遺伝子発現の変化は矢印(in vitro)で表されている。その変化は体内でのエピブラストから始原生殖細胞への分化過程で起こる変化(矢印:in vivo)と同等 |

またPGCLCsの誘導効率はBMP4刺激後2日目で約40%以上に達し、これまでの研究(3%以下)と比べて、飛躍的にその効率が向上したことも確認された。このPGCLCsを、生殖細胞を持たないc-kit変異マウスの精巣に移植した結果、PGCLCsは精子形成を開始し移植後約10週間後に精子まで分化し、卵細胞質内精子注入法(ICSI)により卵子と授精させ、得られた受精卵を仮親の雌マウスに移植した結果、世界で初めて体外培養で分化させた始原生殖細胞に由来する健常なマウスを得ることにも成功したという。

|

|

|

図3:PGCLCsの精巣への移植による精子作製とその精子を用いた産仔。PGCLCsを精巣に移植後10週間で精子の形成が認められた(上左)。得られた精子の顕微授精により受精卵が得られ(上中)、それらは胚盤胞まで発育した(上右)。これらの胚を仮親に移植した結果、産仔が得られ(下左)、それらのマウスは成体まで成長し、妊孕性が確認された(下右) |

同マウスは正常に発達し、雌雄ともに生殖能力があることも確認された。

加えて研究グループでは、始原生殖細胞に発現する表面抗原SSEA1とIntegrin-β3を認識する抗体を用いることにより、蛍光たんぱく質を持たないES細胞からもPGCLCsを単離することに成功しており、このPGCLCsからも健常なマウスが得られたほか、同様の培養条件により、iPS細胞でもPGCLCsの分化、精子の作製、健常マウスの取得に成功したという。

|

|

|

図4:iPS細胞からの精子作製とその精子を用いた産仔。iPS細胞(20D17)からPGCLCsを誘導し、それらを精巣に移植することにより精子を得ている(左)。それらの精子を用いて顕微授精により受精卵を作製し、その移植により産仔を得(右上)、これらの産仔のゲノムにはiPS細胞由来の外来遺伝子(Nanog-GFP)が検出された(右下) |

なお、同成果は基礎および応用面の双方において大きな効果が期待できると研究グループでは説明している。基礎面においては、生殖細胞形成メカニズムの解明やエピゲノムの詳細な解析が可能になることが挙げられる。体内の始原生殖細胞は非常に少数で、これまでそのエピゲノムの解析が困難であったが、今回の体外培養技術を用いることで、多数のPGCLCsを得ることが可能になり、始原生殖細胞が体細胞型から多能性幹細胞型にリプログラミングされる過程のエピゲノムを解析する上で十分かつ至適な細胞を供給できるようになるという。

また、応用面においては、不妊症の原因究明や治療法の開発に効果が期待できるという。同体外培養技術では、体内における始原生殖細胞の発生を、ES/iPS細胞を起点として忠実に再現できることから、この培養系を発生モデルとして用いて、始原生殖細胞の発生に必要な遺伝子の単離が可能である。これらの遺伝子はヒトの不妊症の原因遺伝子となっている可能性があるほか、同体外培養技術を応用することで、ヒトES細胞にから質の高い始原生殖細胞を分化誘導できる可能性が高まるという。