自然科学研究機構 分子科学研究所(IMS)の横山利彦教授と総合研究大学院大学(総研大)物理科学研究科博士課程学生の江口敬太郎氏の研究グループは、広い温度範囲にわたってほとんど熱膨張しない鉄とニッケルからなるインバー合金について、その性質を詳細に調べたところ、低温でも熱膨張をしないメカニズムを解明したことを明らかにした。同成果は、米国物理学会の専門速報誌「Physical Review Letters」(オンライン版)に掲載された。

インバー合金は1897年にスイスの物理学者C. E. Guillaumeが発見した、鉄65.4%、ニッケル34.6%の組成の鉄ニッケル合金で、極低温から室温以上までの広い温度範囲でほとんど熱膨張をしない合金。

熱膨張をしない原因については、1963年にR. J. Weissが簡単なモデルでインバー効果を説明することに成功していた。鉄原子は、原子半径の大きいエネルギー的に安定な状態「高スピン状態」、と原子半径が小さく不安定な「低スピン状態」の両方をとることができ、温度上昇に伴って不安定な低スピン状態の密度が増えることで原子が縮もうとするが、温度が上昇すると原子の熱振動が激しくなり、原子同士の衝突を避けるために原子間距離が伸びる。これは普通の意味での熱膨張だが、インバー効果は、これら2つの効果がちょうど相殺されて、熱膨張がなくなるというもので、Weissのモデルは、現在に至るまで定性的に現象を説明するモデルとして受け入れられているが、実際にはそれほど単純ではなく、室温程度以上の温度での挙動は説明できるものの、低温領域では十分に説明できるものではなかった。

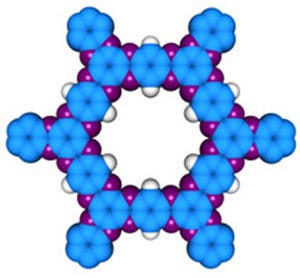

研究グループでは、高エネルギー加速器研究機構(KEK)放射光科学研究施設フォトンファクトリーのビームライン「BL-9A」を用いて、X線を吸収する原子周辺の局所的な構造を決定する手法(X線吸収微細構造分光(XAFS))を用いて、図1のような配置をとっているインバー合金の鉄原子とニッケル原子の原子間距離の温度変化について調査を行い、鉄とニッケルの局所的な熱膨張を測定した。また、Weissのモデルに基づく古典力学的な計算と、極低温での原子の挙動(量子揺らぎ)を考慮した経路積分量子力学的シミュレーションとを行い、実験結果との比較を行った。

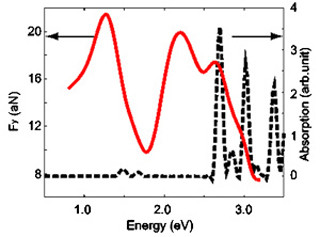

図2は、温度を変化させて行った際の、インバー合金のFe原子またはNi原子の最も近くに位置する原子との距離(最近接原子間距離)の実験結果と、結晶の一単位の長さを示す格子定数(文献値)の実験結果で、量子力学に基づいた量子計算とニュートン力学に基づいた古典計算の結果を合わせて示されている。

温度変化による熱膨張を示す原子間距離をFe原子、Ni原子それぞれについて調べたところ、Fe原子周囲の原子間距離はほぼ変わらないことからほとんど熱膨張がなく(図2のa)、Ni原子周囲の距離は温度上昇に伴って長くなり、熱膨張がはっきりと観測されている(図2のb)ことが判明した。また、観測されたインバー合金のNiの熱膨張は、金属Niの場合に比べるとかなり小さいことが判明した。

この結果を量子計算および古典計算と比較したところ、、実験値は量子計算と概ねよく一致しているものの、古典計算では、100K以下の低温で実験値と一致せず、むしろ正常な熱膨張と一致したことから、研究グループでは低温でのインバー効果は、Weissのモデルには従わず、量子揺らぎそのものが原因であることを突き止めた。

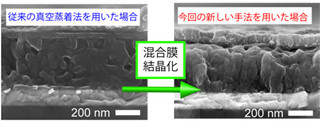

研究グループでは、有用な特性をもつインバー合金について、その特性をもたらすメカニズムを解明したことは、今後の材料開発にもつながるとの期待を示している。また、熱膨張をしないこと以外にも、鉄ニッケル合金は、組成により工業的にも重要なさまざまな性質を示すことが知られており、例えば、鉄とニッケルの比が22対78であるパーマロイと呼ばれる合金は、透磁率が極めて高い磁石として日常生活にも多用されている。エレクトロニクス機器の進展に際し、次世代記憶素子など磁石の有用性は高まっており、今回の研究は、鉄ニッケル合金のさまざまな基板上でのエピタキシャル薄膜やナノ粒子にはまだ知られていない有用な物性の可能性を予見させることから、今後の系統的な研究を手掛けるきっかけになるのでは、ともしている。