京都大学(京大)の松田道行 生命科学研究科教授、青木一洋 同講師らの研究グループは、実測データに基づくがん遺伝子情報伝達経路のシミュレーションモデルを開発し、細胞がん化に関わるERK分子の新たなリン酸化反応モデルを発見した。同成果は「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America:PNAS)」に掲載された。

がんは、ヒト細胞の遺伝子に変異が入り、がんに特有の形質が細胞に現れることで発生するが、変異がおきる遺伝子は100種類以上あり、がん遺伝子と総称されている。また、これらのがん遺伝子が作るたんぱく質(がん遺伝子産物)は細胞内の情報を伝搬するネットワークを形成しており、がん遺伝子情報伝達系として知られている。

現在、がん遺伝子産物を標的とするいくつかの抗がん剤はすでに使われているほか、現在も多くの抗がん剤が開発されているが、これらの抗がん剤の多くは十分な効果を持つとは言えなかった。その理由の1つは、これらの抗がん剤の多くが、経験的に作られたものであり、なぜ効くのかという理論的背景に乏しいものが多いからと考えられている。そこで、現在、多くの研究グループが、がん遺伝子情報伝達系のシミュレーションモデルを構築し、理論的に効果のある抗がん剤を見つけ出そうという研究を行っている。こうしたシミュレーションモデルは、反応素過程を1つひとつ数式で記述することで作成されるが、これまでの研究で作成されたシミュレーションモデルの多くは、数値計算の際に必要となる「パラメータ」が実測されたものではなく、精度の低いものであったこともあり、予測精度が低いという問題を抱えていた。

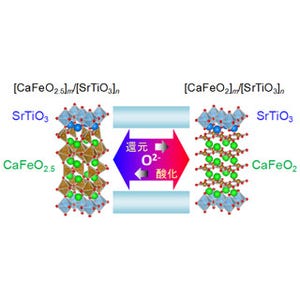

今回、研究グループでは、がん遺伝子情報伝達系の中核をなすMEK-ERK反応系に着目し、30個以上のパラメータ値のほぼすべてを、イメージング技術や生化学的な手法を駆使して、定量的に測定を行い、MEK-ERK反応系に含まれる反応を数式で記述し、実測したパラメータ値を用いて数値シミュレーションを行った。

これまでの研究では、MEK分子がERK分子をリン酸化する反応様式として「分配リン酸化モデル(Distributive mode)」が提唱されてきたが、今回の数値シミュレーションの結果では、分配リン酸化モデルではなく、「一連リン酸化モデル(Processive model)」という異なるリン酸化反応様式を支持する結果が得られた。

研究グループでは、この結果を実験的に検証し、さらに細胞内で「一連リン酸化モデル」を引き起こす分子機構としての「分子混み合い」効果を同定した。分子混み合いは、細胞質の環境のように、たんぱく質や生体膜などによって混み合った環境のことを指しており、今回の結果は、分子混み合いという物理的な性質によってがん遺伝子情報伝達系の伝搬様式が変化することを示したものとなった。

従来は、分配リン酸化モデルに基づき、MEK-ERK反応系が「デジタルスイッチ(0か1)」のように振る舞うと考えられていた。しかし、今回の結果からはまったく異なる一連リン酸化モデルに従ってERK分子がリン酸化されることが示された。これは言い換えると、MEK-ERK反応系がデジタルスイッチではなく、段階的な出力応答を示す「アナログ回路」であることを示したといえる。ERK分子は細胞のがん化に重要な役割を果たす分子であり、この分子がデジタル的な応答をするのか、アナログ的な応答を取るのかは、抗がん剤の開発などにとっても重要な問題となる。

また、今回の結果のもっとも大きな意義としては、実測パラメータに基づく定量的なシミュレーションが細胞内の反応を正確に予測することができることを示した点にあり、今後、さらに多くの反応パラメータを実測し、その実測パラメータに基づく定量的なシミュレータの開発を進めることで、抗がん剤のデザインやスクリーニング、評価が加速されることが期待されると研究グループでは説明している。