大阪大学(阪大)大学院基礎工学研究科(物質創成専攻物性物理工学領域)の若林裕助准教授を中心とする研究グループは、絶縁体であるチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)の上に同じく絶縁体のアルミン酸ランタン(LaAlO3)の薄膜を形成させた際、その界面に現れる導電性の仕組みを、界面付近の構造を測定することで明らかにした。

同成果は、高エネルギー加速器研究機構(KEK)放射光科学研究施設フォトンファクトリー(PF)の放射光と最新の解析法を組み合わせ、絶縁体同士の界面が導電性を持つ場合と持たない場合を比較することで、導電性を制御するための構造の違いを解明したもので、米国科学誌「Physical Review Letters」に掲載された。

半導体のプロセスの微細化に伴い、絶縁体や半導体の微小領域でのふるまいを研究する必要が出てきている。2004年に東京工業大学の大友明教授とスタンフォード大学のハロルド・ファン教授によって、絶縁体同士(SrTiO3/LaAlO3)の界面に金属層が生じる場合があることが報告された。これは、SrTiO3基板の表面にチタンと酸素の層(TiO2層)が出る場合は高い電気伝導が見られるという現象で、ストロンチウムと酸素の層(SrO層)が表面に出ている場合は必ず絶縁体になるということがわかっている。

|

|

|

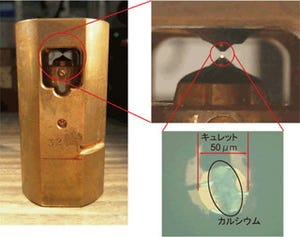

図1 上段は設計上の界面構造と導電性、下段は観測された現実の構造。実際の導電界面ではLaが基盤側に侵入しており、また大きな厚さ領域で分極(酸素が表面よりに動き、金属が逆向きに動いた状態)している。この分極が導電性を生んでいる |

同現象は、絶縁体同士の界面が金属になるという大きな変化が意外であったこと、デバイスを作ろうとした場合に意図せずに絶縁が破れてしまう可能性があることなどの理由から注目を集め研究が各所で進められているが、なぜ電気伝導が基板の選択によって大きな影響を受けるのかははっきりしていなかった。

研究グループでは、基板の構造の違いが性質に影響を及ぼしていることから、「電気伝導の違いは2種類の界面の構造に起因している」と考え、2種類の界面の構造を非破壊で測定できる表面X線回折法を用いて構造の比較を行った。

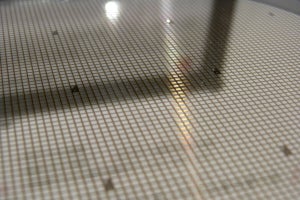

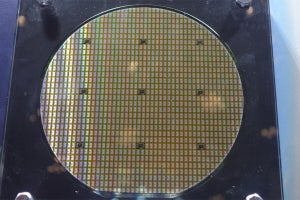

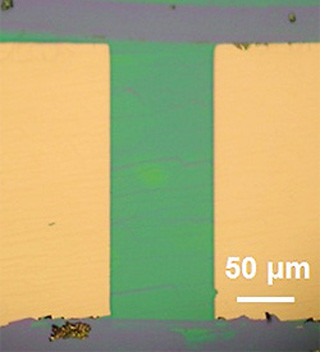

ファン教授のグループにより作製されたTiO2層が表面に出ているSrTiO3基板にLaAlO3を5層(厚さ2nm)蒸着した試料(n型界面)と、SrO層が表面に出ているSrTiO3基板にLaAlO3を5層蒸着した試料(p型界面)を、KEK放射光科学研究施設PFのBL-3Aを用いて表面X線回折を行い、測定結果の解析から電子密度分布を得た結果、2種類の界面では主に以下の2点で異なる構造を持っていることが明らかとなった。

|

|

|

図2 界面付近の電子密度。横軸のz=0を設計上の界面の位置として、深さごとの原子を構成している電子の粗密を表している。2nmより右側の電子密度が低い領域は試料の外側であることを示す。z=0を境にp型では大きなピークが低くなっているのに対し、n型ではz=0の左側(基板側)にまで高いピークが侵入している。図1はこのような解析結果からまとめた模式図 |

- n型界面では製膜時にランタン(La)が0.5nmの深さ範囲で基板側のストロンチウム(Sr)と置き換わっている

- n型界面ではSrTiO3基板側に数nm以上、解析可能な範囲全体にわたる広い深さ範囲で分極しているのに対し、p型界面では界面から1nm程度の範囲でしか分極していない

これまでの研究でn型界面における電気伝導は、10nm程度の厚さで生じていることが知られていたが、この伝導電子の分布範囲は、(2)で観測された分極している範囲と良い対応が見られたことから、観測された分極の違いが導電性の違いを生んでいることが明らかになった。

また、詳細な検討の結果、p型界面では製膜プロセスでSrが欠損している可能性が高いことが分かった。この欠損が分極構造の違いに直結しているため、製膜法の工夫によりSrが抜けないようにするか、あるいは後から欠損を補う操作によってp型界面の特性を変えられる可能性が示された。

今回の研究では非破壊で観測を行いつつ、電気的特性と直接関係する構造情報を取りだし、性質の起源を解明することに成功したことで、電気特性と関係する構造を制御することで、予期せぬ不具合を軽減したり、積極的に利用した新しい特性への可能性を示した結果となった。また、こうした電気特性と関係する構造の解析は、デバイス開発の段階で頻繁に生じており、シリコン表面の研究は盛んに行われており、今回の成果は、金属酸化物でも同レベルの構造解析が可能であることを示すものであり、研究グループでは今後、同手法の応用に繋がるものとの期待を示している。