九州工業大学の岸根順一郎 准教授は、露ウラル州立大学のI.V.ProskurinおよびA. S. Ovchinnikovの両氏との共同研究として、「カイラル磁性体」と呼ばれる磁性単結晶に弱い磁場をかけると、特定の磁場で電気抵抗が発散的に増大する機構を理論的に発見した。

同研究は青山学院大学の秋光純教授、高阪勇輔博士研究員、広島大学の井上克也教授、西原禎文准教授、大阪府立大学の森茂生教授、戸川欣彦講師、九州工業大学の美藤正樹准教授の各グループと共同で行ったもので、米国物理学会誌「Physical Review Letters」(オンライン版)に公開された。

電子の持つスピンを用いるスピントロニクスの研究が進められているが、スピンがさまざまな配置に並ぶことで、強磁性体、フェリ磁性体などさまざまなタイプの磁石となる。このスピンの並び方を調節することで、電気抵抗を制御することができ(磁気抵抗効果)、スピントロニクス分野の中心的課題となっている。

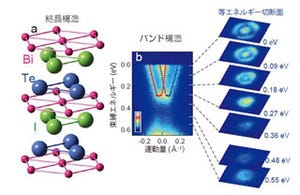

カイラル磁性体は、水晶や酒石酸のように左右対称性を持たない構造を持つ磁性体で、今回、研究グループでは、カイラル結晶と呼ばれるグループに属する磁性単結晶中で、結晶軸に沿ってスピンが少しずつねじれた「らせん磁性」と呼ばれる配列が安定化することに着目。この状態に0.1T程度の弱い磁場を駆けると、りぼんのねじれが周期的にほぐれたような構造(カイラルスピンソリトン格子)が現れることを発見した。

また、こうした構造の周期と量子力学的な電子の波動が強く結びつき共鳴が生じることで、電気抵抗が高くなり、電子を進めなくし、電子の定常波状態を生み出すことも理論的に解明した。磁界を調整すると、格子のパターンを変化させることができることから、電子の流れを調整することができ、その結果、定常波のさまざまなモードに対応して多段階的に変化する電気抵抗の値をメモリとして活用することができると研究グループでは説明している。

同成果は、単結晶における新たな形の磁気抵抗効果の発見であり、磁気抵抗素子研究の新たな展開につながる可能性がでてきたほか、スピンの量子力学的性質がマクロなレベルで発現した現象であり、基礎研究の対象としても興味深い舞台となるものとしている。

|

|

|

理論計算で得られた磁気抵抗。電子の波長とカイラルスピンソリトン格子周期が整合するごとに、磁場Hの関数として電気抵抗が発散的なピークを示している。Hcはカイラルスピンソリトン格子が消失する磁場で、数百エルステッド程度。挿入図は超格子バンド絶縁体状態を表している(水色と赤色で示したバンドは、それぞれ上向き・下向きスピンのバンド) |

なお、今回の発見について、研究グループは理論的な予言だが、実験グループとの共同研究による実証を進めているほか、より詳細なデータを収集することを目指し、2011年中に仏原子力研究所(The Institut Laue-Langevin)での検証実験も計画しているという。