自然科学研究機構(NINS)分子科学研究所(IMS) 理論・計算分子科学研究領域の信定克幸准教授らによる研究グループは、ナノ構造体と光の相互作用を正確に扱う為の光学応答理論を開発したことを明らかにした。

光(電磁場)と物質の相互作用は多くの研究領域において重要な現象であり、分子科学の根幹を成している現象といえるものだが、その基礎理学的理解は未だ十分なものではない。物質科学の研究領域では光と物質の相互作用は、双極子近似と呼ばれる簡便な近似を使って議論されることが多いが、この近似においては、光は空間的に変化のない"のっぺりした一様な"外場として扱われ、さらには物質系(電子系)の運動の結果生じる新しい電磁場の発生(相互作用の自己無撞着性)もまったく考慮に入れられていない。

近年、加工技術の高度化により、数十nmオーダー以下の物質が作られるようになり、そうした物質に新たな機能を持たせる試みも進められている。このようなナノオーダーの物質では、光と物質の相互作用の非一様性や自己無撞着性が無視できなくなり、双極子近似の妥当性が崩れ去ることとなり、双極子近似を超えた光学応答理論の開発が求められていた。

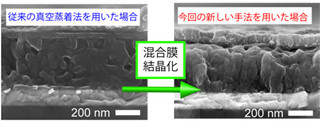

同研究グループでは、光と物質の相互作用の理解においては、非一様性と自己無撞着性の2つが鍵となることから、光の空間的非一様性を取りこんだ光学応答理論の開発を行った。直線状のNC6N分子を通常の方法でレーザー励起した場合と空間的に非一様な光(近接場光)で照射した場合に発生する高調波パワースペクトルを比較した結果が図1だが、前者はいわゆる双極子近似で取り扱い、後者は研究グループが開発した光学応答理論に基づいて計算したものとなる。

直線分子は反転対称性を持つためω、3ω、5ω、7ω、…の奇数次の高調波しか発生しないが、これはあくまでも双極子近似の下での話であり、光と物質の非一様性を考慮に入れると図1の(c)で見られるように、奇数、偶数どちらの次数の高調波も発生し、さらには高次の高調波も同程度の強度で発生していることが見て取れる。これは空間的に非一様な光を使えば、分子の空間対称性を破り、かつ非常に高い電子励起状態へも励起できるためで、研究グループでは、このような非一様な電子励起を利用して銀粒子に光学的な力を与えることができることを示した。

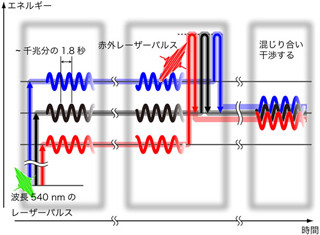

図2には、その非一様な電子励起の様子が描かれているが、通常のレーザー励起と異なり、空間的に一様でない強度勾配を持った光が銀粒子に照射される様子が表されている。

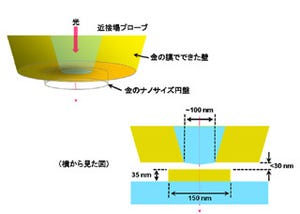

研究グループの計算では、必ずしも分子系が持つ共鳴電子励起の条件の下で常に最大の光学力が働くわけではなく、図3に示すように照射するレーザー光の振動数(ここではeV単位。横軸に図示)に依存して光学力の大きさが複雑に変化することが見て取れる。これまでに幾つかの理論モデル計算があるが、いずれも電子系の問題を簡単なモデルで置き換えてしまっており、光学力が複雑な変化をすることを示しておらず、共鳴電子励起の場合に光学力が最大になるとの結論を導いている例も見られた。こうした光学力の複雑な変化には、分子を構成する電子状態が関与しており、近接場光の照射によって応答する電子とそれを遮蔽しようとする電子の動きの詳細なバランスで決まってくるとしており、こうした成果を活用することで、原子や分子レベルで物質を操作する技術が現実のものになると研究グループでは説明している。

また研究グループでは、光と物質の相互作用の理解において重要なもう1つの効果、すなわち自己無撞着性の効果を取り込む為に、物質系(電子系)の運動と光(電磁場)の運動を同時に扱う理論および、その数値計算手法の開発を行っているという。同理論が完成すると、ナノ構造体における機能性発現の詳細な解明が可能となり、分子科学をデバイス科学へと展開することができるようになるという。

さらに研究グループでは、こうした十数nmを越える物質を計算の対象にする場合、市販の数値計算プログラムや、既存の数値計算手法に基づくプログラムでは計算に膨大な時間が掛かってしまい、事実上計算を実行することができないことから、次世代スーパーコンピュータ「京」で実機稼働できる超並列数値計算プログラムの開発も進めており、すでに1万並列程度の計算を並列効率70%程度(一部のアルゴリズムに関しては90%以上を越える効率)で実行できることを確認しており、今後、さらなる大規模並列化プログラミングを進める予定としている。