東京大学の研究チームは、その理論予想から約50年を経過しながらも観測されていなかった、半導体における励起子の「ボース・アインシュタイン凝縮」状態への転移を捉えることに成功した。これは超伝導や超流動現象と同様に、電子と正孔の集団において、自発的な対称性の破れによってマクロな量子力学的状態が生じることを実証したもので、半導体においては多数の電子と正孔が複雑に相互作用をしており、それらが様々なデバイスの機能を担っているが、この電子と正孔の振る舞いにおいてもその背後で「量子統計性」という物理学の基礎原理が重要な役割を担っていることが明確に示されたこととなる。

同成果は、東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻の五神真 教授(東京大学大学院工学系研究科 光量子科学研究センター 教授)、東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻の吉岡孝高 助教、東京大学大学院工学系研究科 物理工学専攻 修士2年の蔡恩美(当時)らによるもので、英国科学誌「Nature Communications」の2011年5月31日号に掲載された。

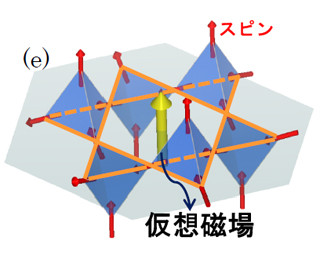

低温に冷却した半導体が光を吸収すると、伝導電子とその抜け穴である正孔が結合して水素原子のような仮想粒子が生まれる。これらはクーロン引力によってお互いに引き合うため、陽子の周りに電子が束縛されている水素原子と同じように、1個の電子と正孔同士が対となり安定な束縛状態を作り、「励起子(エキシトン」)と呼ばれている。水素原子と酷似したエネルギー準位構造を示す一方で、有限寿命の効果や固体によるクーロン引力の遮蔽が実在粒子との大きな違いを生んでおり、フェルミ統計に従う電子と正孔の対による粒子であるため、ボース統計に従うボース粒子と考えられている。しかし、多体電子系において生じるこの寿命の限られた仮想的な粒子が、実在する原子などのように本当にボース粒子と考えて良いかは自明ではなかった。

ボース粒子の特徴は、物質波としての性質があらわになる低温かつ濃度が高い条件の下で目立つようになり、この条件を突き詰めていくと、あるしきい値を越えたとき系を構成する大多数の粒子が1つの大きな波として振る舞う、凝縮状態になることをアインシュタインが理論的に予測している。

これは現在では「ボース・アインシュタイン凝縮(BEC)」として知られているもので、相互作用がなくても生じる相転移現象であり、ボース粒子の集団が示す純粋に量子力学的な効果である。このような量子統計力学的な転移は1995年に米国の研究者らが超低温に冷却した原子気体において実験的に実証され、2001年にノーベル物理学賞が授与されている。

励起子は非常に軽い粒子であり、レーザー光を使って容易に濃度を上げることができる。 このため50年程前から励起子を使えばBECを検証できると期待され、冷却原子系の実験にさきがけて、理論的、実験的に世界各地で研究が進められてきた。特に、亜酸化銅と呼ばれる半導体において形成される励起子(1sパラ励起子)は、一度生まれると光子を放出して消滅する確率が非常に低い。

そのため長い寿命を持っており、この系を使って励起子を2Kまで冷却し、BECの条件に到達することが有望であるとされてきた。しかし、多くの研究者が挑戦したもののBECに達することはできなかったことから、研究チームでは十年がかりでこの原因を調査してきた。最近の研究の結果により、パラ励起子の濃度が上がるにつれ、励起子同士が二体衝突して消滅してしまう過程が強く起こり、2KにおいてBECを実現することは不可能であることが分かってきた。

この状況を打破しBECを実現するためには、濃度を上げずに、温度を下げることが必要となるため、研究チームでは、ヘリウム3冷凍機と呼ばれる超低温冷却装置を使用して、半導体の単結晶を0.3K(-272.9℃)以下に冷却。加えて、励起子を半導体中の微小空間に捕獲する特殊な技術を使うことで、半導体結晶を加熱せずに必要な濃度を実現し、このとき準熱平衡状態にある励起子雲の温度が0.8Kであることを確認した。

理想的なBECの場合、量子相転移が生じると系を構成する大多数の粒子がただ1つの最低エネルギー状態をとる。つまり、集団の空間広がり、エネルギー広がりはこの状態で定められるきわめて小さな領域に圧縮されることが期待されるが、この励起子系においては、濃度を上げ温度を下げることでBECが期待される条件を満たしたとき、空間広がり、エネルギー広がりともにしきい値的に増大することが確認された。

これは、粒子間の衝突によって粒子の消失を伴う場合に起こりうる、BECの「緩和爆発」と呼ばれる現象として冷却原子系において理論的に予測されており、これを観測することで、全体の粒子数のうち、およそ1%の凝縮体の存在を明らかにした。この結果は、励起子のBEC転移を捉えることに成功したことを意味している。また、安定なBEC状態を実現するには、励起子の温度をさらに下げ、より緩やかなポテンシャルで励起子を保持する必要があることも明らかとなった。

今回の研究の波及効果としては、半導体の光励起電子正孔系において従来から期待されている多彩な物質相、特に、両者が質的に異なるものであるのか、統一的に記述されるものであるのかについて長年議論が続いているBECとBCS(Bardeen-Cooper-Schrieffer)のクロスオーバー研究につながる可能性があると研究チームでは説明するほか、高温超伝導体のように未解明な系の量子統計力学の理解や、特異的な光学応答の発現の検証、冷却原子・分子系と固体系との架け橋となることも期待できるとしている。