東京工業大学(東工大)の量子ナノエレクトロニクス研究センターの荒井滋久教授と同大大学院理工学研究科の西山伸彦准教授の研究グループは、毎秒25Gbit(25Gbps)のデータ伝送が可能、かつ低消費電力動作の光ファイバ通信用半導体レーザを開発した。同成果は3月14日から東京都市大学で開かれる電子情報通信学会で3月16日に発表されるほか、5月22日からベルリンで開かれる「IPRM(23rd International Conference on Indium Phosphide and Related Materials)」で発表される。

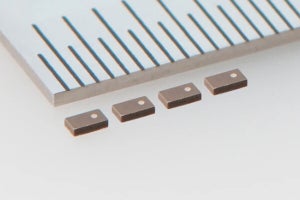

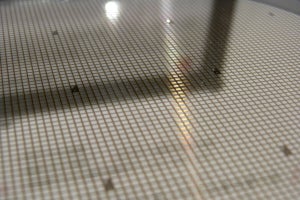

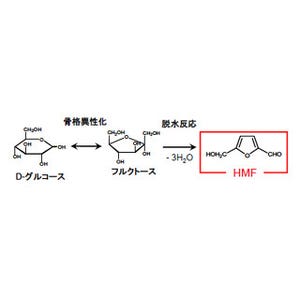

今回の成果は荒井教授が提案した「活性層分離型分布反射半導体レーザ」と呼ばれる構造により達成した。具体的には、図1に示す半導体レーザを作製するために、まず半導体レーザの生産に一般に用いられている有機金属気相成長装置(MOCVD)を利用しInP半導体基板に光が発光する活性層と光が伝搬する光閉じ込め層を積層する。

ここまでは、従来型の半導体レーザと同じだが、その後、活性層の一部をナノ加工技術によって削りとり、電流の流れないInP電流ブロック層で埋め込むことで電流が流れる領域の広さを削減した。

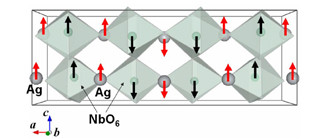

ただし、それだけでは、発光量が減少するためレーザ発振を達成することは難しいが、活性層とブロック層を所望の光の波長(今回は1.5μm)に対応する周期(今回は242.5nm)で交互に作製することで、回折格子を形成し、光を半導体の中に強く閉じ込め、さらに後部(図1b右側のパッシブ領域)に、前部(図1b左側のアクティブ領域)に比べて細い活性層を形成した。この細さは、アクティブ領域の活性層が周期の半分の120nm程度であるのに対し、パッシブ領域の活性層の幅を量子閉じ込め効果が発生する程度に細くしているという。

この結果、その部分での発光/吸収する光の波長が変化。前部に比べ後部の活性層幅を細くすることで、前部で発生した光が後部の活性層で吸収されることなく、純粋な高反射率反射鏡として動作し、取り出したい方向にだけ光を集めることができるため、あるデータ伝送速度を達成するための動作電流値を従来の半分程度に削減することが可能となる。

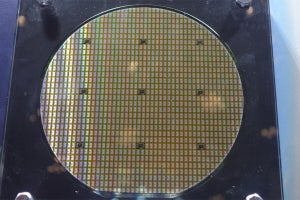

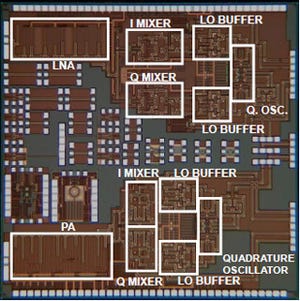

図2は、ある速度のデータ伝送を行った場合の信号の品質を確かめるための実験結果をアイパターンで示しているが、図の中心部分に空白があることが信号伝送のためには必要であり、今回は毎秒25Gbitを30mA程度の電流量で伝送できることが確認できたという。

また、同構造は、動作電力の点だけでなく、加工プロセスに関しても従来技術に比べて優位性があるという。光ファイバで長距離(km以上)データ伝送を行うためには、単一の光波長で発光する半導体レーザを作製する必要があるが、そのためには半導体チップの両端面に無反射膜コーティング・高反射膜コーティングをそれぞれ行うか、位相シフト構造という構造を導入する必要があったが、それでも単一波長動作のための生産歩留りを上げることが難しかった。同構造は、「利得マッチング」により原理的に100%の歩留まりで単一波長動作が可能であるという。

さらに、同構造を作るために従来の半導体レーザの生産技術に比べて新たな装置の導入は不要であり、プロセスが簡略化でき、歩留まりを向上できることから生産コストの削減も期待できる。

長距離光ファイバ通信用としては実用化されていないが、データセンタなどの短距離光ファイバ通信用として広く使われ、低消費電力動作が可能と言われる面発光型半導体レーザと比較しても、同程度の低消費電力動作が可能であり、しかも従来の長距離通信用半導体レーザとの互換性は高いことから、研究グループは、今後はより高い性能を目指すとともに、信頼性などの試験をすすめ、企業との共同研究を進めながら実用化を目指すとするほか、同構造を他のレーザ光波長への適応を進め、アプリケーションを拡大するとともに、コンセプトをさらに発展させた半導体薄膜レーザ構造の実現によりLSIチップ内光配線用光源としても展開を進めていく計画としている。