産業技術総合研究所(産総研)と筑波大学 大学院数理物質科学研究科の岡田晋准教授らによる共同研究チームは、ポストシリコン材料として注目されている炭素原子のシート「グラフェン」が絶縁体基板である酸化シリコン上に吸着されると、その電子物性が基板との相互作用により、狭小なバンドギャップを持つ半導体へと変わり、本来備わっている金属的な性質が損なわれることを理論的に明らかにした。同成果は米国物理学会誌「Physical Review Letters」(オンライン速報版)に公開された。

半導体は、プロセスの微細化により、高集積化、高速化、低消費電力化を達成してきたが、100nmを切る微細化では高速化や低消費電力化を従来どおり達成することが困難な状況になってきており、新しい材料や原理に基づく機能デバイスを実現するための研究が各所で行われている。

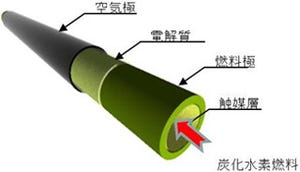

カーボンナノチューブ(CNT)やグラフェンに代表されるカーボン系材料は近年、そのネットワークが本質的に持つ、低次元性、ナノメートルスケールの微細性、さらには高い電子輸送特性からポストシリコン材料として注目されており、今回の研究では、グラフェンのデバイス応用において鍵となる、酸化物で形成された基板との相互作用についてシミュレーションを実施し、その重要性を明らかにした。

その重要性とは、基板との相互作用によってグラフェンが半導体化されるために、グラフェン上の伝導電子の有効的な質量が増大し、デバイスとしてのキャリア伝導特性が著しく低下するということで、この結果は、グラフェンを用いたデバイスは、基板との相互作用を完全に取り込んだ複合構造で設計する必要があることを理論的に示すものであると研究チームでは説明している。

具体的な研究内容としては、完全に欠陥のないグラフェンが、半導体デバイスにおいて絶縁体膜として用いられる酸化シリコン表面に吸着したと仮定し、その時のグラフェンの電子構造の変化を第一原理電子状態計算法を用いて調べた。この際、酸化シリコンの構造モデルとして、シリコンと酸素がαクオーツ構造を持つ酸化シリコンを用い、その表面は完全に平滑であるとして計算を行った。

|

|

|

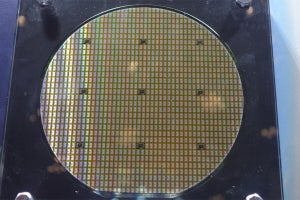

図1 酸化シリコン上に吸着されたグラフェンの原子構造。それぞれ、炭素(灰色)、酸素(赤)、シリコン(黄色)および水素(白色)原子を表す。グラフェンと酸化シリコン表面の距離は第一原理計算により最適化されたものであり、0.29mmとなっている |

特に、これまでの類似先行研究とは異なり、酸化シリコン表面の原子構造を完全に最適化したものをグラフェンに対する基板として考え、より現実的な相互作用の解明を行っている。通常、孤立したグラフェンはフェルミレベルにおける状態密度がゼロの特異な金属となるが、計算結果から酸化シリコン上のグラフェンは数十meVの狭小なバンドギャップを持つ半導体となることが明らかになった。

この半導体化は、グラフェン上の電子の受ける局所ポテンシャルが、酸化シリコンを形成する原子と電子によって空間的に変調されたことによるものであり、酸化シリコン基板が、有効的にグラフェン上の炭素原子の性質を不均一にし、あたかもグラフェンが化合物半導体のように振る舞うことに対応したもの。

また、半導体化に伴い、グラフェンの伝導電子の持つ有効的な質量が増大し、グラフェンの特徴である高い電子移動度が低下した。この結果は、グラフェンの高い電子移動度をデバイスに利用するためには、基板も包括的に取り扱ったグラフェン複合構造の電子物性の解明とその制御手法の提示が重要であることを意味するのと同時に、グラフェンと絶縁体基板との複合構造の制御により、金属であるグラフェンが完全な2次元半導体材料となる可能性を示すものであるという。

なお、実際のデバイスでは、酸化シリコン膜は非晶質構造を持ち、その表面にはナノメートルスケールの構造揺らぎが存在していたこともあり、今後、このような構造を持つ表面上のグラフェンに対して、その電子物性の解明を行っていく予定としている。また、ほかの絶縁体基板に対しても同様の解析を行っていくほか、基板との相互作用を積極的に用いた、グラフェンデバイス構造の設計とその物性の理論的予測を行っていくとしている。