「GPLはOSSライセンスを代表する重要なライセンスだが、英語の文章が非常に分かりにくく、利用の際の条件がみすごされるケースが少なくない。GPLを利用する際は、法的リスクをよく把握しておく必要がある」

オージス総研が11月17日に開催した「オープンソース知財セミナー2010 オープンソースに潜む法的リスクとその対策のヒント」の基調講演で、虎ノ門南法律事務所の椙山敬士弁護士はそう訴えた。椙山氏は、著作権や知的財産権が専門で、ソフトウェアの知的財産権やOSSの企業利用に詳しい。講演では、法律とOSSとの関わり、GPL ver.2におけるソースコード開示の解釈の難しさなどを解説した。

GPLにおける著作権と契約の概念

|

|

|

虎ノ門南法律事務所 椙山敬士弁護士 |

椙山氏はまず、GPLを考えるうえでは、著作権法と契約法の2つの法律を前提として考える必要があると指摘。著作権については、「支分権」と呼ばれる著作者の権利に触れながら、GPLでやっかいな問題を発生させる権利として「翻案権」があることを紹介。契約法については、契約の概念とGPLライセンスにおける契約の考え方を示した。

著作権には大きく「著作権(著作者財産権)」と「著作者人格権」の2つがあるが、前者は、複製権(21条)、公衆送信権(23条)、頒布権(26条)、譲渡権(26条の2)、翻案権(27、28条)などに分かれる。この1つ1つの著作者の権利が支分権だ。支分権は著作物に関する「禁止行為のリスト」とも言うべきもので、例えば、複製権は「著作物を勝手にコピーしてはならない」ことを定めている。GPLとの関わりの中で特に問題になるのは、二次的著作物、三次的著作物などを発生させる翻案権(Derivative Work)だ。

これらの著作権を侵害した場合、特許権や商標権などと同様に、著作権者は差止請求権や損害賠償請求権を行使できる。

一般に、契約とは当事者間の合意によって決められたローカルルールであり、申し込みと承諾の合致により成立する。「一定の条件を満たせば権利行使しない」といったように利用の際の条件をライセンスとしてつけることもできる。GPLはこの条件付きライセンスと基本的に同じ仕組みとなる。ライセンス条件に承諾することの見返りとして、複製権や譲渡権、翻案権などの禁止行為を解除するとともに、差止請求権や損害賠償請求などの権利不行使を約束する。

逆に言えば、ライセンス条件違反が起これば、ライセンスは終了し、著作権不行使の約束もなくなり、「契約前のように、複製や譲渡は禁止、損害賠償請求権は行使できるという元の状態に戻る」ことになる。例えば、ソースコードの開示という条件に従わなければ、ライセンス条件違反となり、権利侵害になるということだ。

ソースコード開示条件は明確ではない

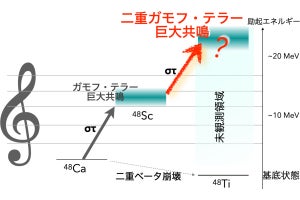

続いて、椙山氏は、ソースコード開示が要求される場合について、GPL ver.2の解釈の難しさを解説した。GPLは、著作権を保持しつつ、条件付きのライセンスを付与するもので、複製、頒布、改変などがライセンスの対象となる。1条で、ソースコードのそのままの複製・頒布について、2条で、改変したソースコードの複製・頒布について、3条で、プログラム、改変物のオブジェクトコードによる複製・頒布について記述されている。

解釈でまず問題となるのは、derivative work(派生的著作物)の定義が曖昧なこと。例えば、0条では、derivative workを「プログラムまたはその一部を含む作品(そのままか改変を伴うかを問わない)」とあるが、著作権法では改変を伴わないものはderivative workと呼べないはずで、この時点で著作権法上の定義からズレてしまっている。また2条ではcollective work(集合的作品)といった著作権法上のderivative workの定義を超える概念も登場する。

椙山氏は、ライセンスの条文に加えて、FAQなどの記述を参照しても著作権法との定義はズレが見られるといい、実際にどういうケースでソースコード開示の義務が発生するかは明確ではないとする。実際には、静的リンク、動的リンクについては開示義務が発生すると解釈し、「パイプ・ソケット、コマンドライン引数」や「fork、exec」のように「別のプログラムである」と明確に記述された部分については開示義務がないと推察するしかないという。

|

|

|

|

|

|

|

GPLでソースコードの開示が要求される条件を「静的リンク」「動的リンク」「パイプ・ソケット、コマンドライン引数」「fork、exec」について条文とFAQをもとに整理したスライド。青字ははっきりと解釈できる箇所で、赤字は定義のズレなどがあり明確でない箇所 |

|

こうした難しさがあることから、GPLプログラムへの対処法としては、以下の3つを想定しておくべきという。1つは、完全に「利用しない」という方針を掲げること。特に、特許戦略を推進しようとする企業では、GPLプログラムの利用によって、自社の特許権の行使ができなくなる可能性がある。

2つ目は、一定の利用はするが開示義務を回避・限定すること。具体的には、GPLを「別のプログラム」とみなされる方法でのみ利用したり、GPLを利用する範囲を一部分に限定したりすることだという。3つ目は、積極的に利用して開示するものだ。

講演では、そのほか、GPL ver.2とver.3の違いとして、用語の再定義、特許対応、DRM対策などが紹介された。椙山氏は、最後に「会社全体からみてリスクをどこまで正確に捉えることができるかが大切。GPLは分かりにくくやっかいだが、避けては通れないと思って研究するしかない」と語り、OSSに潜む法的リスクを企業として取り組むことの重要性を説いた。