広島大学大学院理学研究科の井野明洋助教と、大学院生の安斎太陽、東京大学大学院理学系研究科の藤森淳教授、内田慎一教授らを中心とする研究グループは、広島大学放射光科学研究センターの高輝度シンクロトロン放射光による高分解能・角度分解光電子分光実験を行い、高温超伝導体で電子と格子振動が強く結合する仕組みを明らかにしたことを発表した。

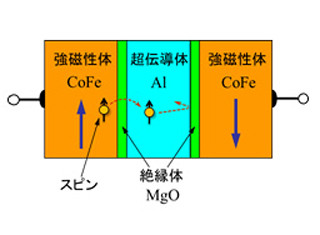

超伝導は、電気抵抗が完全にゼロになるなど、さまざまな不思議な性質を示す現象であり、その発現の仕組みは、発見から46年後の1957年にバーディーン、クーパー、シュリーファーらによって理論的に解明されていた。それは、何らかの原因で電子が2つずつ対になることで、超伝導が発現するというもので、通常の超伝導体では、結晶格子の振動が、電子と電子をつなぎ合わせる「のり」の役割をするというもので、当初は格子振動による超伝導の転移温度は、40K(-233℃)程度が限界だろうと予測されていた。

しかし、1986年のベドノルツとミューラーによる銅酸化物超伝導体の発見を端緒として、液体窒素温度77K(-195.8℃)を上回る超伝導体が続々と発見されることとなった。だが、24年経つ現在まで、多くの研究が行われてきたが、高温超伝導を担う「のり」の正体については、結論が出ていなかったのが現状であった。

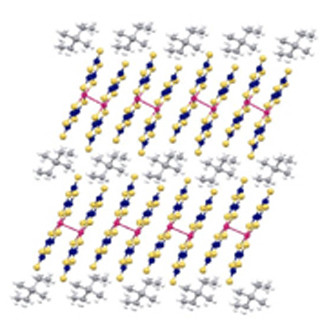

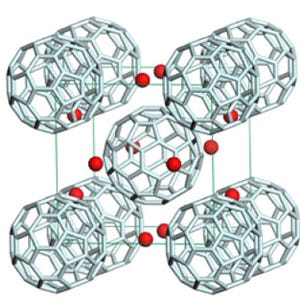

今回、研究グループでは、広島大学放射光科学研究センターにおいて、高輝度のシンクロトロン放射光と世界最高レベルの高分解能・角度分解光電子分光装置を組み合わせることで、ビスマス系銅酸化物高温超伝導体(Bi2Sr2CaCu2O8+δ,Bi2212)の中の電子の速度と寿命の精密観測に成功した。

具体的には、物質に光を照射すると、電子が飛び出してくる光電効果という現象を応用。電子が何らかの振動と結合すると、必ず電子の速度が低下し、また電子の寿命にも影響が現れることに着目し、電子の速度と寿命から電子と結合する振動の周波数分布を決定する手法を新たに開発。電子をつなぐ「のり」の強さの原因を調べた。

さらに、電子の速度と寿命から、電子と結合する振動の周波数分布を決定する新しい手法を開発、格子振動の低周波成分が電子と強く結合する仕組みを明らかにした。ここで判明した強い結合の仕組みは、高温超伝導を担う電子をつなぐ「のり」の候補になり、より高い温度での超伝導の実現に、大きな指針を与えるものとして研究グループは期待を寄せている。