理化学研究所(理研)は、鉄系高温超伝導体の超伝導発現機構解明のために、決定的な手掛かりとなるクーパー対の構造を実験的に決定することに成功したことを明らかにした。

超伝導は、1957年に米国の3人の理論物理学者により解明され、電子が2個ずつ対として結びついたクーパー対が超伝導発現に本質的に重要であることがわかっている。クーパー対を形成するためには、負電荷を持つ電子を対にする「のり」として働く電子間引力が必要で、この引力の起源を固体の結晶格子の振動にあると考えられてきた。実際、ほとんどの超伝導体では、格子振動を媒介として超伝導現象が発現しているが、この機構では理論的に高い超伝導転移温度が期待できず、40K程度が上限であろうと考えられていた。

しかし、1986年に銅酸化物高温超伝導体は、この壁を打ち破り、現在の転移温度は135Kに達している。こうした高い転移温度を実現する「のり」の起源を格子振動で説明することは困難で、従来とは異なる機構、中でも磁性がクーパー対形成に関与する機構が存在すると考えられている。

さらに、2008年に東京工業大学細野秀雄教授の研究グループが、最高55Kの転移温度を有する鉄系超伝導体と呼ばれる物質群を発見した。この鉄系超伝導体は、現在、基礎と応用の両面から世界中で研究が進められているが、「のり」の起源、つまりクーパー対形成機構についてはいまだに解明されていなかった。

クーパー対形成機構の特徴は、クーパー対の構造に反映される。クーパー対の構造は、「のり」の強さが電子の持つ運動量の大きさと方向によってどのように変わるかで決まるほか、クーパー対は位相と呼ばれる量子力学的な属性を持っており、位相も運動量に依存する。結果的に、クーパー対の構造は、電子の運動量の関数として、「のり」の強さと位相が織り成す抽象的な一種の「形」によって表現されることとなる。位相は角度で表され、0°から360°までの値をとることができるが、格子振動が媒介する従来の超伝導体のクーパー対の位相は一定で、運動量の大きさにも方向にも依存しない。

一方、磁性が媒介する非従来型の超伝導体では、電子の運動量に依存してクーパー対の位相が反転する複雑な構造を持つため、超伝導発現機構を解明する上で、電子の運動量とクーパー対の位相を決定することが重要なポイントとなっていた。

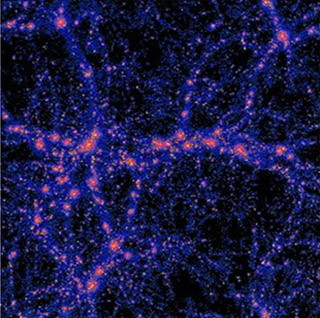

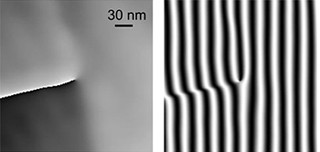

研究グループは、電子の持つ波としての性質に着目。量子力学によると、電子は波として振る舞い、その運動量は波長の逆数に比例する。そのため、電子の波を観測することができると、その波長から電子の運動量を求めることができる。固体の中で電子の波は動いているので、直接観測することは困難だが、結晶格子に何らかの欠陥を導入して電子を散乱させると、進行波と散乱波が干渉して時間的に動かない定在波を生じる。この「電子のさざなみ」と呼ぶべき定在波は、走査型トンネル顕微鏡/分光(STM/STS)を用いて観察することが可能である。

超伝導状態では、電子が対を組んでいるので、電子の散乱が起きるときにクーパー対の構造の影響を受ける。そのため、超伝導状態の「電子のさざなみ」は、クーパー対の構造に関する情報を含んでいることになる。同時に「電子のさざなみ」は、電子を散乱する固体内の欠陥の個性にも影響を受ける。この欠陥の性質が分かれば、クーパー対の構造の情報だけを取り出すことができるが、現実の固体にはさまざまな欠陥が存在するため、個々の欠陥の性質をあらかじめ知ることは極めて困難であった。

研究グループはすでに、超伝導体に強い磁場を印加することで欠陥を導入することができることを見いだすとともに、0.4Kの極低温下で、11Tの強磁場中でも、原子レベルで完全に同一視野を保つSTM/STSを建設、銅酸化物高温超伝導体の電子の運動量の方向に依存してクーパー対の位相が反転する様子を観測することに成功していた。

しかし、鉄系超伝導体には、運動量の異なる2種類の電子集団が存在するため、運動量の方向だけでなく、その大きさごとに位相を決定することが必要で、現在の有力な理論モデルによると、鉄系超伝導体が持つ2種類の電子集団の関係は、強い「のり」の起源となる磁性を生み出すために有利な条件を満たしており、その結果、高い転移温度が実現すると予想されている。

このモデルでは、異なる電子集団の間でクーパー対の位相が反転することが期待される(s±波)。このs±波構造を実験的に検証することができると、「のり」の起源は、格子振動ではなく磁性によるものである可能性が高いことになるが、この複数の電子集団の位相を決定することができる手段が、同研究グループの開発したSTM/STSによる「電子のさざなみ」の強磁場中での観察となる。

研究グループでは、鉄セレンテルル(FeSe0.4Te0.6」(超伝導転移温度14.5K)に着目。物質特有の過剰な鉄が結晶中に取り込まれやすいという課題に対し、単結晶の育成条件をさまざまに変えて最適化することで、過剰鉄の少ない高品質試料の作製に成功し、「電子のさざなみ」の観測を可能にした。

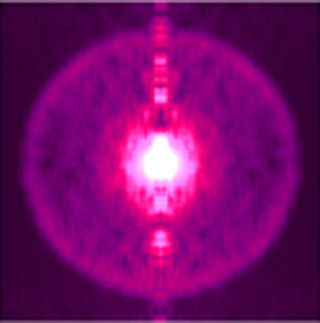

1.5Kの極低温で観測した「電子のさざなみ」のパターンは、フーリエ変換を行うことで各波長成分に分解、2つの異なる運動量を持つ電子集団を区別することに成功した。さらに、10Tの強磁場を印加してこのパターンの変化を調べたところ、異なる電子集団の間でクーパー対の位相が反転していることを観測、s±波と呼ばれる構造を持つことを見いだした。結果として、鉄系超伝導体のクーパー対は、従来型の超伝導のように格子振動が媒介するのではなく、何らかの型破りな機構、おそらくは2種類の電子集団に関連した磁性によって形成されていることが明らかになった。

今回、このクーパー対の構造を「s±波」と決定することができたため、鉄系超伝導体に対する理論モデルに強い制約をつけることができるようになった。磁性が鉄系超伝導の発現に重要な役割を果たしている可能性が極めて高いことを突き止めたといえ、この超伝導モデルによれば、同じ鉄系超伝導体でも、結晶構造の微妙な違いによって磁性の特徴が変化し、その結果クーパー対の構造が変わる可能性がある。

理研では、今後、今回の材料以外の鉄系超伝導体でクーパー対の構造を決定し、このような理論的予言を検証することができると、超伝導発現機構の詳細に迫ることが可能になり、新しい超伝導体の設計へとつながることになるとしている。